懐古・世田谷キャンパス【常務理事 対談編】世田谷キャンパス開学60周年記念

2025/06/26

世田谷キャンパス・理工学部開学60周年を記念した第2弾として、思い出を語っていただこうと、まさに理工学部開設の年に入学した1期生の薦田博常務理事と、12期生の鵜飼眞常務理事にご登場いただきました。お二人とも機械工学科の出身。「思い出すことは、今の時代だったらアウトなことばかり」と、にこやかなつぶやきで始まった対談。

青山学院に常勤し、学院の運用・経営を司る重要な地位にある今の立場を離れ、若かりし時に思いを馳せ、様々な話題に触れ、語っていただきました。ここで語られた思い出話は全て掲載したいのですが、アウトなことばかり……。残念ながら掲載できないお話もありますが、草創期の世田谷キャンパス・理工学部の姿が浮かび上がり、昭和という時代への懐旧の情が沸き上がってくる話題が散りばめられています。

日々多忙なお二人も、終始笑いに包まれた楽しいひと時となりました。

青山学院常務理事。

1947年生まれ。青山学院大学理工学部機械工学科卒業。

理工学部助手、民間企業を経て行政書士事務所を開設、現職。

機械工学科同窓会(現・機械創造工学科同窓会)を設立。第1回の青山学院大学同窓祭実行委員や社団法人青山学院校友会評議員、新校友会の副会長を務めるなど、校友会活動に尽力。

2012年9月から現職。

青山学院常務理事。

1957年生まれ。青山学院中等部、高等部、大学理工学部機械工学科卒業、大学院理工学研究科機械工学専攻修士課程修了。

株式会社東芝に勤め、現在使用されている新幹線の自動改札機などを開発。2010年東芝小向工場副工場長、2012年、東芝ソシオシステムズ株式会社代表取締役社長に就任。

2014年青山学院高等部第8回大同窓祭実行委員長、高等部同窓会副会長を務める。

2018年7月から現職。

── 薦田常務には、「青山学報」203号(2003年3月)の特集記事『世田谷キャンパスお別れ会』の中で、卒業生を代表して第1期生としてのお別れの言葉をいただいています。様々な思い出があると思います。

薦田 先ずは、びっくりしたことを話します。青山キャンパスでの入学式が終わった時、理工学部生にA4の紙が配られました。理工学部のキャンパスの案内でした。「明日、その場所に集まれ」と。それが廻沢キャンパスでした。

── 理工学部が廻沢にあることを知って入学されたのですか?

薦田 だれも知りませんでした。なにせこの年から理工学部も廻沢キャンパスも始まりましたから。青山に入ったのに、青山キャンパスに行ったのは入学式と卒業式だけ、で卒業いたしました(笑)。

── 詐欺のような感じもしますね(笑)。

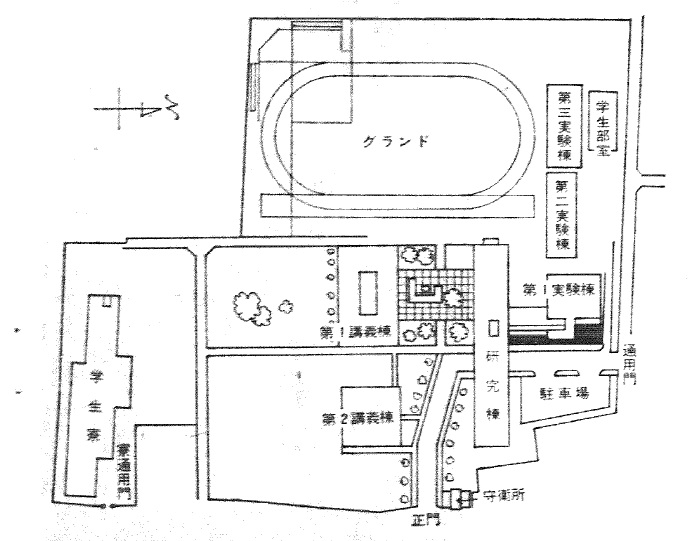

薦田 入学式翌日、千歳烏山駅から歩いていきました。十字路の角に農協があって、数件お店があるだけの畑の中の道を行くと、工事現場の灰色の囲いが見えました。その囲いがずっーと続いていて、途中で工事現場の入口が開いていました。「まさかここから入るんじゃないよな」と思いながら通り過ぎても他に開放部がない。結局戻って、工事現場の入口を入っていき、曲がったら3階建ての建物がありました。そこに入れと指示が書いてありました。その4号館に入ったら全部教室で、それしか建物が無い状態でした。教室の一つが事務室で、その隣の教室が教員控室、そしてあとは全部教室でした。

── 学科ごとの教室だったのですか?

薦田 学科が入り混じった構成のクラスごとの教室でした。5クラスあって、僕はA組でした。定員は5~60名くらいだったかなあ。その時のクラスメイトとは、今でも付き合いがあります。混成は良かったと思いますよ。

鵜飼 僕らの頃は学科ごとでした。

薦田 外は建築工事でガンガン音がする中、授業を行っていました。前期の定期試験中も工事の音がうるさいから窓をしめるのだけれど、当時はエアコンが無く、暑くて大変、汗だらだらという環境でした。

── 4号館以外の校舎はいつごろできたのでしょうか。

薦田 順番にできていきましたね。翌年に1号館と実験棟などができました。

── 教室の入る4号館だけ最初に作ったんですね。

薦田 1年生は教養課程しかないので。英語と数学、体育などの授業だけでしたから。

教室の鉄板の扉をあけると事務員がいる、そんな状況でした。

薦田 体育の授業では、更衣室もなく教室で着替えて。小学生みたいだけど(笑)

── 女子学生はいなかったのですか?

薦田 二人いました。

── クラスに二人ですか?

薦田 いえいえ、学年で二人でした。物理学科と経営工学科に一人ずつだったかな。機械工学科はもちろんゼロでした。

さて、着替えて、グラウンドに出ました。そこは荒れ地で工事現場そのもの。「どうやって体育をするんだろう?」と思っていたら、先生が「集合!」と言って、みんな横一列に並んで、先生の横に置いてあったバケツを一人1個ずつ持たされて反対側のスクーンメーカー寮に向かって「危険物を拾って歩け」と言われました。すると、大きな釘は落ちているは、くさびみたいのは落ちているは、コンクリートの塊が落ちているは、工事現場そのもので(笑)。たぶん、清水建設の資材置き場だった土地を買ったと聞いていたので、整備された土地ではなかったんでしょう。一列横隊になってみんなで「なんだこれ」と言いながら(笑)、危険物を拾った体育の授業を思い出します。

── いつグラウンドとして使えるようになったのでしょう。

薦田 翌年だったと思います。文部省(当時)に申請した関係で、授業ができなければアウトなので、授業をきちんとしていますよ、とするために、ギリギリの建築計画だったのでしょうね。

当初は「1年次は青山キャンパスで教養課程を学び、2年生から廻沢キャンパス」という計画で発表されていたのに、我々1期生は1年生から廻沢でした。

3期生から、1年次は青山で授業を受けるようになりましたが、コンピュータは最新のものが廻沢キャンパスに入っていたので、その授業は廻沢キャンパスで行っていました。当時、コンピュータの授業をしていた学校はほとんどなかったと思います。

── 最新の設備だったのですね。

薦田 そのあと学園紛争になりました。青山キャンパスは閉鎖されて、全員自宅待機になりました。理工学部生は、青山キャンパスでの1年次の教養課程の授業ができなくなってしまい、遅れて困ってしまうということで、1970年の6期生から、1年次から廻沢キャンパスに通うことになりました。紛争が落ち着いた1978年に1年次の教養課程は青山キャンパスに戻りました。

── 紆余曲折があったのですね。そのほかの思い出はありますか。

薦田 実験棟があって、その地下1階に、採光のためのドライエリア付の実験室があり、そこには、水槽や機械などの重たい実験設備がありました。

ある日、大雨が降りました。廻沢の名のごとく、“沢”ということで低地の湿地帯だったんですね。排水が追い付かず、地下1階が1mくらいの高さまで水没してしまいまるで湖に。向こう側に行くために、木のボートを使って……。そのあと、津波の跡のように、壁にここまで水が来たという線が付いていました。その後、排水を改良して、浸水することは無かったようです。

── だんだんに改良されていったのですね。

薦田 不思議なことがあります。1971年に住居表示が「世田谷区廻沢町」から「世田谷区千歳台」に変更されました。そのため、廻沢キャンパスも世田谷キャンパスに変更されるのですが、なぜ「沢」から「台」に変わるのか、雨が降ると水が溜まる沢地であったはずの土地が、隆起して台地になったわけではないのに……。あるお別れ会で話したのですが、「青山学院大学が来たおかげで近隣地のステータスが上がったから、台地に昇格したのだろう」と。

〈参考〉

「千歳台」地名の由来 (世田谷区公式ウェブサイトより)

千歳台という地名は、昭和46年環状八号道路の貫通などによる地域の変更で誕生しました。それ以前は烏山南部、粕谷、八幡山などとともに「廻沢」という広い地域でした。

廻沢村は、昔は施沢、巡沢とも書き、このめぐり沢の名は地形から付けられたものとされ、村の東に位置する東覚院の本尊薬師如来像は、この地が水清らかな舟形の霊地であるから安置されたといういわれがあります。

これを裏づけるのは、かつて東覚院の西北の窪地は雨が降ると水が溜まる沢地で、そのためにこの水を烏山川へ落としていて、いわゆる水めぐる沢だったのではないかといわれています。

(https://www.city.setagaya.lg.jp/02219/10520.html 世田谷区公式ウェブサイト、砧地域の地名の由来、千歳台、参照日2025年6月23日)

薦田 2年目からは1号館や駐車場ができ、学生も車で通えるようになりました。

僕は自動車部に入っていて、青山の方で活動していました。ところが2年目になって、部室が廻沢に移ることになりました。その時、事務の方とうまく交渉して、廻沢キャンパス内に練習のためのグラウンドを確保したり、特別に自動車部専用の電話を持たせてもらいました。

職員の方々とも仲が良かったですね。職員も少ない人数でしたが、理系の事務が初めてなこともあり、私たち学生と一緒に作っていった、という感じでした。そういう点で非常に良かったですし、いろいろ便宜も図ってくれました。

── 創業時に苦楽を共に作り上げていったのですね。仲間意識が生まれますね。

薦田 当時は、公道でのラリーに出場していたのですが、ラリーを行うためには計算機が必要なのです。タイガー計算器という機械を車に積んで計算しながら走るのですが、高価ですし個人では持てないもので、学校には実験用の計算機が何十台もあったので、特別に貸してもらいました。

薦田 そして、隣に女子専用のスクーンメーカー寮があったのですが……。

鵜飼 ここは大事な話だよ。

── 載せられる話ですか?

鵜飼 ここは大丈夫(笑)。

薦田 スクーンメーカー寮は塀に囲まれていて、寮生の家族でさえも寮の入口のホールまでしか入れませんでした。その先は当然、男子禁制でした。

ところが、電気のヒューズがとんだり施設に不備が起こると、寮の職員から研究室に電話がかかってきて「電気が切れちゃったんですけど……」と。「じゃあ、見に行きます」といって道具箱を持って二人のコンビで見に行って、「配電盤はどこですか?」と聞くと、「あの奥です。どうぞどうぞ」と奥まで入るように言われるんです。家族も入れないような場所に。そして修理して。

また違う日には、「風呂場の換気扇が止まっちゃって」なんて電話がかかって来て……。それも全部直してあげました。帰り際、寮の事務室に果物なんかがあると「どうぞ食べていってください」って勧められたりして……。寮生の女子学生しか使えない寮専用のテニスコートがあって、私たちが「貸してください」って言うと、特別に貸してもらえました。禁断の園に入ることができた特別な思い出ですね(笑)。

── ドキドキしますね(笑)。修繕作業を担って、奉仕されていたのですね。

薦田 そんなことでした、以上(笑)。

薦田 さて、工事現場のような、ハードな男所帯の環境から、11年後、どのようになったか、鵜飼常務に聞いてみてください。

── わかりました。鵜飼常務は何年の入学でしょうか。

鵜飼 1976年に入学しました。薦田さんが話したような、工事中ということはなく、キャンパスとして完成した状態でした。

ただ、「だまされた!」といった部分は同じで、青山キャンパスで入学式を行った後、理工学部生は「明日、世田谷の廻沢に行きなさい」と言われ、千歳烏山の駅から徒歩で20分くらい、千歳船橋の駅から30分くらい。まったく状況は変わりませんでした(笑)。地方から来た仲間は「世田谷ってどこですか?」なんて言ってました(笑)。

── やっぱり詐欺ですね(笑)

鵜飼 そうそう!(笑)。

薦田 11年経っても変わらない(笑)。

鵜飼 僕は中等部からだったので世田谷キャンパスの存在は知っていたけど、あんなに田舎だとは思っていませんでした。農協があって、畑の中を抜けて、そこは薦田さんと変わらないですね。

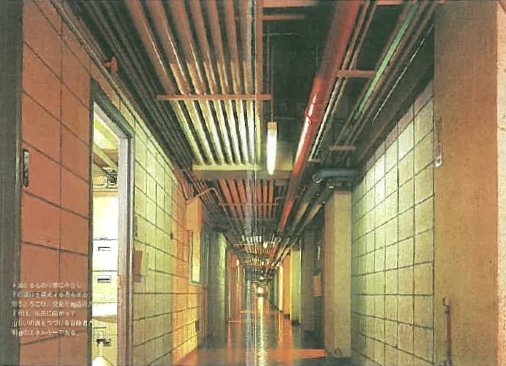

1号館を見に行ったら、壁が石のブロックを積んだだけの状態で、安普請の建物にかなりの衝撃を受けました(笑)。

薦田 そうそう、潜水艦の中のように、天井に配管が見えて、不気味でした。

鵜飼 当時としては現代的な斬新な建物?(笑)

薦田 清家清さんの設計だよ。

── そうなんですよね、謎なのですが。

薦田 東工大の先生です。東工大からいらっしゃった先生が多かったですね。

── そうなんです。その辺も調べてみたいと思います。

鵜飼 あの頃は、青山と廻沢を結ぶ定期巡回バスがありました。授業の時間に間に合うようにダイヤが組まれていました。例えば、廻沢で礼拝をしてからバスに乗ると、午後の青山の授業に出られる、といったバスが走っていました。

── 薦田常務の頃はありましたか。

薦田 開学の頃はなかったですが、助手だった頃に登場して、そのバスは、ドライバーで職員の茂呂さんの名前にちなんで「モロバス」と言われていましたね。トトロに出てくる猫バスみたいな感じでした(笑)。

午後になると、青山から廻沢に向かう便が出て、その便には女子学生がたくさん乗ってきました。理工テニス部やアーチェリー部の活動に参加するために。それらの部活動は人気がありましたね。私の所属していた岡本哲史研究室にも、先生のアド・グルの関係で、よく女子学生が来ていました。

まあ、その話は置いておいて……(笑)

鵜飼 先輩、話をもとに戻してよろしいですか!(笑)。

青山キャンパスのJUNEというテニスサークルに入っていたのですが、理工テニス部の仲間もいっぱい知っていたので、授業の合間に世田谷キャンパスのコートでテニスをしていました。4年生になって研究室に入るまでは、テニスのラケットを持って学校に行く、という感じでした。時間が合えば“モロバス”に乗って青山に行って飲み会に行ったりしていました。お酒が飲めないのに(笑)。

鵜飼 ただ、4年生になって研究室に所属すると、僕は岡田昌志研究室でしたが、機械工学科は“不夜城”。ほとんど家に帰れなくなります。そして晴れている日は窓からばあっと寝袋がぶら下がります。特に僕は「熱」の実験をしていて、一度始めると25時間以上かかるので、2日は徹夜しなくてはいけなくなります。研究室に炊飯器は常備していましたね。

岡田先生は世田谷キャンパスから歩いて10分ほどのところに住んでいて、一度夕飯を食べに家に帰ってお風呂に入り晩酌した後、「実験の準備、できた?」と言って、ぷらーっと研究室に戻ってきます。僕らは今日もカップラーメンなのに、なんて思って。

薦田 うちの岡本研究室もけっこうたくさん炊飯器を持っていてご飯を炊いて、焼肉パーティをやって。ジュウジュウやったら、1号館の1階から7階までニオイと煙が充満しちゃって(笑)。夜、警備員さんがまわってきて、「あっ」って言って、こちらは「食べてく?」なんて言って。「結構です結構です」と警備員さんはそそくさと帰っていきました(笑)。

翌日登校してきた人たちが、「なんだこのニオイは? 焼肉のニオイがする!」ってなって。全館、焼肉の匂いで充満していました。

鵜飼 先生に実験の確認をしてもらってから、IBM3370という、当時では最高級のコンピュータを使わせてもらって、その化け物のような3370に自分のプログラムだけを流し込めるのです。占有できるわけです。

── そんなコンピュータを使えて優越感があったのではないですか。

鵜飼 まさに。すごい機械を自分一人で使えるなんて……。それだけ優秀なコンピュータでも処理に1時間くらいかかります。1枚1枚にプログラムを書いた“フォートランカード”を引き出し1個分機械に流します。バタバタっと読み込ませるわけです。1時間経つと紙が印刷されて計算結果が出る、という流れです。昼間だとほかのジョブがたくさん入っているので、夜中じゃないとできなくて。

夜になるとコンピュータ室に行って、プログラムをかけて、1号館の横にある実験室に行って実験をひたすらやって、明け方にコンピュータの結果を取りに行って仲間で話し合う、という流れでした。

── カードのプログラムが1枚でも間違っていたらはじかれてしまうんですね。間違わないよう工夫されたことなどはありますか。

鵜飼 カードを機械に持って行くときに転んでばらけてしまったら読み込ませることができなくなるので、カードを並べた上面にマジックで斜めに線を引いて、落とした時に、その斜め線が合うように、順番がわかるように工夫しましたね。

あと、ジャミングして、紙がくしゃくしゃになったら代わりのカードをすぐに作らないといけないので、すぐにパンチカードを作ってまた挟み込む、といった思い出は尽きないですね。

── そのほかの思い出はありますか。

鵜飼 窓から寝袋がぶら下がっている数は、機械工学科がダントツでしたね。「家に帰らせない」という名だたる研究室があって、そのキツイ研究室と、楽な研究室とがありました。楽な研究室は9時-17時で先生も帰っちゃう。岡田研とか隆研とか、材料力学や流体研究、表面処理の研究室などはキツイ研究室。先生の個性による違いもありましたね。研究室選びの時に、どこがキツくて楽なのかはわかっているんだけど、キツイところほど面白そうで、つまらないところに行って平坦な道を歩むよりは、キツくて面白いところに惹かれました。

── キツイ研究室に行ってどうでしたか

鵜飼 面白かったですよ、無茶苦茶だったけど。学部、修士課程までの3年間、岡田研だったけど、家に帰らないのは当たり前の生活でした。

それでも青山には行きたいから、それこそ、名取裕子さんが在籍していた日本文学科の授業にはるばる潜り込みに行ったり……。これぞ青春(笑)。

── 青春といえば、奥様とは青学で知り合ったそうですね。

鵜飼 青学の「院内オープン」というテニス大会があって、シングルスとダブルスとミックスの3種類あって、3か月くらいかけて行っていました。4年生になるとミックスのペアとなる1年生とペアを組むのですが、このときペアになったのが今のかみさんです。

当時、僕の妹も青学大の2年生で、奇遇なことに妹とかみさんは青山学院中等部時代にバスケ部の先輩・後輩でした。さらに僕もかみさんも銀座の泰明幼稚園出身。そして母親同士が仲が良かったり、縁があったようです。

かみさんも岡田研にもよく遊びに来て、先生も女の子が来ると喜んでいましたね(笑)。

── うらやましい青春ですね。授業のことで、思い出に残ることはありますか。

鵜飼 当時は卒業論文も修士論文も手書きだったので、肩が凝りました。実験データをまとめるにしても手書き。EXCELなんてないからね。グラフも全部手書き。ロットリングというグラフを書く道具で書いていました。また、ドラフターという図面を書く製図台で製図用の筆記具を使って、ポンプやエンジンの図面を書く「機械製図」という授業もありました。家にはないので学校の製図室に行かないと書けない。みんなこれまた徹夜で……。機械工学科のみんなは期限間近には徹夜が基本でした。

── 製図台を使うための順番待ちはあったのですか。

鵜飼 いやいや、全員分の製図台がありました。今で言えば、全員分のパソコンが並んでいるPC教室と同じ感じかな。

薦田 書きはじめると外せないので完成するまで書きます。

鵜飼 機械工学科はそういう特別な授業があるし、3割しか卒業できないから地獄でしたよ。130人入学して、30人弱しか4年間で卒業できませんでしたから。5年で卒業するのが基本でした。ノートを借りていた僕が卒業して、貸してくれた友人が留年、なんてこともありました。電気電子工学科もそうだったようです。

── 今は留年率が10~20%ですから、相当厳しかったのですね。

鵜飼 マスターの時、英語は独立していて、検定試験を通らないと修了できなくて。半年に1回試験があって、4回目で通らないと修了できない。マスターには同期が7人いて、最後まで残ったのが僕ともう一人。僕は最後にパスしたけど、もう一人は落ちて、大手鉄鋼メーカーの内定もパー。1年間牛丼屋でアルバイト、でした。

あの頃の“英語の青山”はキツかった。“英語の青山”を痛感しましたね。

鵜飼 機械工学科は野球好きの先生が多くて、「昼日中に、研究室にこもっているなんて、学生として正しくない!」と言って、先生がバットを抱えて「行くぞ!」と言ってグラウンドに行って、研究室対抗の野球が始まるわけです。

薦田 グラウンドは体育の授業以外には空いているから、サッカーをやったり、野球をやったり……。

鵜飼 対抗戦で負けた方は相手の研究室に“飲み物”1ケースを届けなきゃいけないルールになっていて……。うちの研究室は強かったので、ケースがどんどんたまっていって(笑)。

各学科とも実験用に氷が必要だったんですが、それを機械工学科は“飲み物”用に使っちゃうんです(笑)。

薦田 鵜飼さんの頃は機械工学科にも製氷機があったと思うけど、僕らの頃、実験用の製氷機が化学科と物理学科に1台ずつ、それしかありませんでした。別学科の製氷機まで氷を取りに行って“飲み用”に使っていたんです。そうしたら、化学科から「実験したいのに氷が無いんです」って話が出てきて、「どうして氷が無いんだ?!」とおおごとになってしまって(笑)。

学部の教授会まで話があがって、学部長だった岡本先生は当然理由を知っている張本人だったわけですが、岡本先生が「それなら製氷機をもう1台買えばいいじゃないか」ってしれっと言って。

《一同大爆笑》

薦田 次に、製氷機を置くスペースが無いのでどこに置いたらいいか、各学科で言いよどんでいたら、岡本先生が、「いいよ、うちで置くから」と、まるで助け船のようなことを言って。

《一同大爆笑》

薦田 機械工学科のエレベータの前に置くことになりました。

鵜飼 そんな経緯があったなんて(笑)。

薦田 あれは我々が確保したんだよ。

《一同大爆笑》

(了)

話題が尽きず、お二人からは理工学部草創期のご苦労話や、文系学部とは違う、時には徹夜で勉学に勤しむ理工学部生の姿、その合間の楽しみなどが伺えました。

次回は、かつて世田谷キャンパスに勤めたことがある現役の職員の皆さんに集まっていただき、当時の話をいろいろ語っていただいた模様をお伝えいたします。

お楽しみに。

〈関連リンク〉

かつて世田谷キャンパスに通われた皆様からの思い出話・エピソードを募集しております。

アオガクプラスに掲載する予定です。

ぜひご投稿ください。

〈参考資料・写真元〉

・「青山学報」各号

・『青山学院大学理工学部10周年記念誌』青山学院大学理工学部 1975年

・『青山学院大学理工学部25周年記念誌』青山学院大学理工学部 1990年

・『青山学院大学理工学部50周年記念誌』青山学院大学理工学部 2015年

・『青山学院一五〇年史 通史編Ⅱ』学校法人青山学院 2025年