旅先で出会う青山学院 4【盛岡】

2025/03/18

盛岡は南部藩の城下町である。盛岡藩ともいわれるが、その範囲は現在の岩手県のみならず、青森県、秋田県にも及んだ。あまり雪は降らないというが寒冷地である。私が盛岡に行ったのは11月のことだが、寒風が肌や胸に突き刺さる。江戸時代は16年に一度の割合で凶作、飢饉を招き、百姓一揆が続発したという。岩手県を南北に貫く北上川は、盛岡城付近を蛇行していた。江戸時代前期、藩主南部重信のとき付替工事を行い整備したという。川は氾濫すると人家や田畑を呑み込み多大な被害を与えるが、普段は田畑の用水として、そして人々の飲み水として、豊かな恵みを与えてくれる。

駅を降り、市街地に向かうとすぐに北上川を渡る橋がある。これが開運橋で、別名「二度泣き橋」というそうだ。盛岡に転勤した人は、「遠くに来てしまった」ということで泣き、盛岡の人情に触れ、「離れたくない」と泣くのだという。

開運橋から北を眺めると、雪化粧をした岩手山がきれいである。

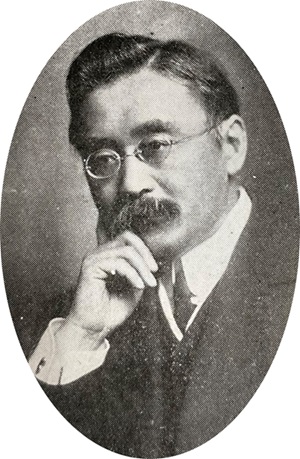

盛岡は新渡戸稲造の生誕地である。五千円札の肖像だったことでも知られる新渡戸稲造は、渋沢栄一や大隈重信などと共に青山学院の名誉評議員であった。新渡戸家は兵法家として知られ、代々花巻に住んでいた。盛岡に移住したのは天保8(1837)年のことである。稲造の祖父伝つとうは「三本の木しか無いから三本木という名前が付いた」というほどの荒れ野であった三本木原台地(青森県十和田市)で、私財を投じてまで開拓事業に尽じんすい瘁したという。三本木原で初めて米を収穫した2年後、盛岡城下で稲造は生まれた。幼名は稲之助。改名後も稲造と、稲作への思いは引き継がれる。

稲造は札幌農学校に入学し農学の道を究める。また、明治11(1878)年6月2日、メソジスト監督教会ハリスから内村鑑三と共に洗礼を受けた。台湾総督府民政長官だった後藤新平から招聘され台湾総督府民政部殖産課長、臨時糖務局長として、島内の製糖業発展に尽力し、台湾砂糖の父ともいわれる。

兵法家の家に生まれた稲造が日本理解のためにアメリカで著したのが『武士道』である。日本人の規範、道徳を示したものとして英語だけでなく、ドイツ語、ポーランド語など7か国語で翻訳された。

太平洋の懸け橋になるという積年の夢は国際連盟事務次長になることで実現した。しかし、日本は上海事変を起こし、国際連盟から脱退する。稲造は太平洋問題調査会会議に日本代表団団長として出席するものの、直後に病に倒れてカナダの地で亡くなった。

さて、南部藩は奥羽越列藩同盟の一員として戊辰戦争では新政府軍と戦った。一説によると、南部藩の首席家老楢山佐渡が京都に行ったとき、西郷隆盛が数名の薩摩藩士とあぐらをかいて牛肉の鍋を囲んで談笑していた様子を見て、「こんな人物に新たな世を託せない」と、奥羽越列藩同盟に参加したといわれている。勤王の志士と言いながら、横暴に振る舞う連中を見て、武士のあるべき姿とあまりに違い過ぎて許せなかったのだろう。愚直で頑固で真面目な東北人らしい話である。

楢山佐渡は、藩政改革などに奔走し、藩主からも厚い信頼を受けていた。南部藩は新政府との対決を決意する。ただ岩手大学の脇野博教授の話では、仙台藩とのつながりが強かったためとのことである。隣接する諸大名と連携を結ぶのはむしろ当然といえるだろう。成り行きにせよ、新政府軍と戦い敗れたのは事実である。南部藩は領地を没収され、藩主利恭は磐城白石へ減封される。楢山佐渡が斬首されると、藩主利恭は盛岡復帰を許される。

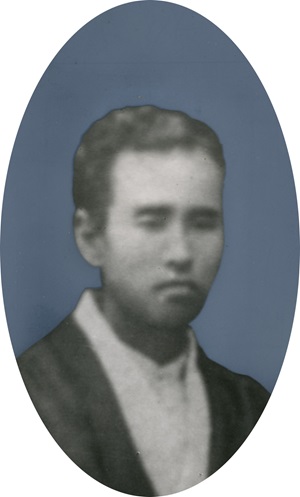

こんな時期に盛岡で英語教師をしていた人がいる。菊池卓平である。菊池は、弘化2(1845)年に函館で生まれた。父の木村政直は南部の田名部通出身だったことから幕末には田名部通に帰郷していた。菊池が3両2人扶持の給人として盛岡藩に雇われるのは文久2(1862)年のことである。役職は航海測量方・運用方である。北方警備に当たっていた南部藩は洋式帆船広運丸を購入した。菊池はこの広運丸の乗組員になった。品川沖に入津していたところ、第一次長州戦争が始まったため、広運丸は幕府に借り上げられ神戸まで航行する。その後、広運丸は不要となり、函館に帰航する途中の尻屋崎(下北半島の東端)で破船し修繕することになり、菊池は盛岡に戻っている。

南部藩は慶応4(1868)年に英国領事の斡旋で洋式帆船飛隼丸を購入する。このとき船長に英国人を雇い入れ、菊池はその通訳(通詞)となった。しかし、浦賀に寄港していると、飛隼丸は新政府の御用船として召し上げられ、菊池を始めとした南部藩関係者は下船させられる。結局、菊池一行は江戸詰めの南部藩士と共に、雇船を借り受け釜石港に帰港する。この後、南部藩は混乱を極めるが、そんな中、菊池は南部藩の英学校で英語教師を務めている。南部藩の藩校は作人館というが、それではないようだ。この英学校には10名程度の教員がいたようだが、対応しきれないほどの盛況ぶりだったようである。しかし、この英学校は1年程度で廃校になる。

その後、菊池は明治4(1871)年に南部藩の家禄を返還すると、翌5年には北海道開拓使に出仕する。函館でハリスの通訳をしているとき、ハリスから洗礼を受けた(明治9年)。翌年に、美以教会(メソジスト教会)の函館教会の初代日本人仮牧師となっている。明治12年に上京し、耕教学舎(明治11年開校。青山学院の前身の一つ)の校長に着任する。

青山学院の歴史に刻まれている二人は、盛岡にもその足跡を残している。