旅先で出会う青山学院 12【日本橋】

2025/09/09

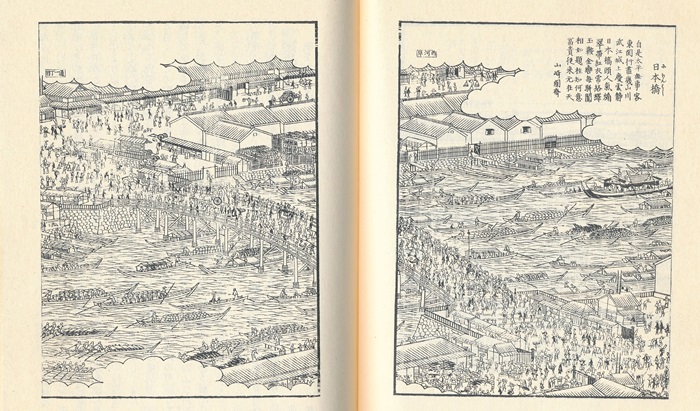

「一丁目一番地」という言葉がある。最初に実施すべき重要な事柄を指していう言葉だが、日本の「一丁目一番地」といえば、東京日本橋と言ってよいだろう。江戸時代、日本橋は物資流通の集積地であり、日本橋を起点に五街道の一里塚が設置された。日本橋は旅の起点であった。

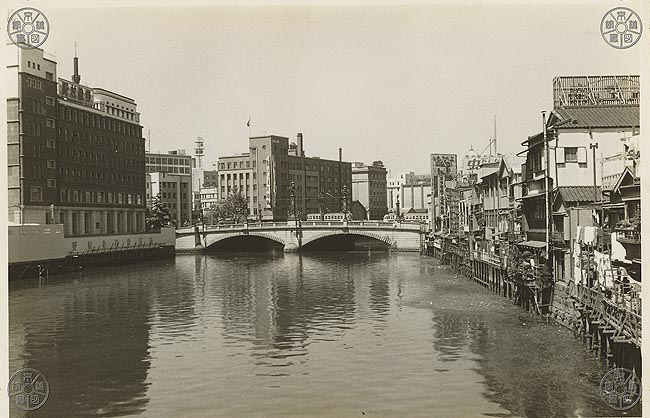

1590年、徳川家康は関東に入国した。水辺に葦原広がる江戸を見て、水の都としての可能性を見出した。城下町として外堀、内堀を築くと共に、水路を整備・改修し、海運と河川流通を利用して物資流通を盛んにした。日本橋川の下流には魚河岸ができ、朝から晩まで魚船が往来した。魚河岸の賑わいは一日千両といわれた。川幅も現在の倍近くあったといわれている。

日本橋の西側本石町の方を歩くと銀行が立ち並び、元々金座があったとされる場には日本銀行がある。それとは逆方向の東南方向に歩くと蛎殻(かきがら)町、兜町があり、米商会所が設置され、商品取引所や東京証券取引所が設置されたことで、多くの金融業者が軒を並べた。一万円札の肖像となる渋沢栄一が頭取を長年務めた第一国立銀行もこの地に建てられた。

「火事と喧嘩は江戸の華」といわれるぐらい、江戸時代(特に前期)には火事が多かった。明暦の大火(1657年)では江戸城天守閣をはじめ、市街地の3分の2が焼失し、10万人近くが亡くなった。防火対策として火除け地が設けられ、屋根は萱葺きや藁葺きから板葺きへと替えられた。八代将軍吉宗の時代になると、瓦屋根が普及する。町火消制度が整うに従い、町人の間で防火意識が高まったという。大火の時に大儲けしたのが、材木問屋であった。紀伊國屋文左衛門、奈良屋茂左衛門など伝説の大商人はいずれも材木を扱っていた。投機的な商いのため浮き沈みの激しい商人だった。その後、三井越後屋(三越)、大丸屋が呉服屋として登場する。これらは百貨店となり現在まで続く。

日本橋から2~3分歩くと老舗の菓子屋がある。榮太樓總本鋪である。明治時代、大正時代では、都下随一の菓子商いで知られる。社名は初代細田安兵衛の幼名である細田栄太郎から発したものだ。明治10年に開催された内国勧業博覧会では日本橋西河岸町の細田安兵衛が出品した村時雨(むらしぐれ)など4種の菓子が「芳香甘味アル佳品ニシテ大暑ヲ経ルモ腐敗スルノ患ナシ実ニ其製精良ナリ」と高評価で「鳳紋賞」を受賞している。榮太樓の甘名納糖(甘納豆の元祖)、羊羹などは逸品だと評価されている。当時、東京の数ある菓子商のなかで、風月堂のカステラも評価が高かったが、榮太樓の売り上げが5割以上も上回っていた。

明治期のジャーナリストで知られる成島柳北は、老若男女が間断なく並ぶさまを「あたかも、午前、榮太樓に菓子を買はんとする如く」と表現しているように、大人気であった。甘名納糖は川越付近のささげ豆を原料とし、ほとんど榮太樓に送られたため、他の菓子商は川越のささげ豆を入手できなかったという。他にも村時雨、玉簾(たますだれ)、練羊羹なども著名であった。慶弔の品としても使われ、多数の注文にも迅速に対応できたため多くの客を得たという。

榮太樓總本鋪の八代目細田治会長は青山学院の初等部から中等部・高等部を卒業した。

細田会長に面談を申し込んだところ、快諾していただけた。近世以来の老舗の和菓子屋ということで史学専攻の大学院生に話をしたら「是非、一緒に」ということで3人で訪問した。

細田会長は、本学の校友会会長を務められ、青山学院の活動を支えた。今でも「箱根駅伝のときには、この店に旗などを保管し、当日出発する」とのことである。正月早々から大変なことに違いないが、話している様子はとても嬉しそうである。

「青学は家庭的で、勉強・課外活動などでは親身に指導していただいた」という。そのときの感謝の気持ちが青学への愛校心につながっているそうだ。高等部の卒業式のときに配られる、「青学」と焼き印した紅白饅頭は榮太樓の提供だ。

現在の菓子業界では、常に新しい商品を提供していかなければいけないという。そのためには、ネットワークが大事だということだ。人形の吉徳、にんべん、千疋屋、山本海苔店などの江戸時代以来の老舗と東都のれん会を組織している。新しい商品を開発するためには、お互いが協力することが大事である。にんべんと共同開発した商品である〝繁昌団子〟は、午前中に売り切れるほどのヒット商品である。鰹節の効いた団子は他で食べることのできない独特の美味である。ちなみに、にんべんの髙津克幸社長(第13代目高津伊兵衛)も青山学院出身である。世代は異なるものの、青学出身者の結びつきが、新製品を開発した。

日本橋の掲示板が首都高速のところに掲げられている。若い人の中には、首都高の高架が日本橋だと間違える人もいるそうだ。永井荷風は、江戸を水の都とよび、明治の多くの文人は水の都東京の情緒を称賛した。現在は船着き場にその面影を偲ぶことができるが、首都高速の真下ということで暗い印象である。

細田会長は「先の話かもしれないが」と、前置きしたうえで、首都高速を地下に潜らせる計画を紹介してくれた。子どもの頃はハゼを釣ったと、楽しそうに話をしてくれた。「もっと川がキレイになるといい」と、語ってくれた。舟遊びやカヌーなどで川遊びができればいい。護岸で食事をしたり、四季折々の花を眺める憩いの場になればいい。市民が集まる美しい日本橋川を取り戻したい、と、語る口調は自然と熱を帯びていた。お菓子を愛し、母校を愛し、日本橋を愛する人の夢は尽きない。