旅先で出会う青山学院 14【姫路】

2025/10/02

姫路駅を降りると心が躍る。姫路城があるからだ。姫路城は典型的な平山城で、世界文化遺産にも登録されている。美しい天守閣だけでなく渡櫓、石垣、堀など、江戸時代の遺構をそのまま残した城として外国人を含めた多くの観光客を魅了する。

子どもの頃、『日本の名城』なる本を親からプレゼントされ、その中で姫路城を見つけた時、心が躍った。自分が歴史好きになった理由の一つである。

姫路駅北口の大通りからすでに姫路城を望める。そこから真っすぐ15分程度(約900m)歩くと大手門(桜門)に到着する。歩くに従い城がどんどん大きくなる。大手門をくぐると三の丸広場(芝生)がひろがり、姫路城全体が見渡せる。今どきは、城の見どころをチェックすることを「城攻め」というそうだ。多くの見どころがある姫路城は「城攻め」も大変なのだろう。

姫路城の歴史は古い。鎌倉幕府が滅びたとき小寺氏が姫路地域の姫山(姫路)に砦を築いたのが始まりといわれる。戦国時代、赤松政則が支配すると黒田氏が城を預かった。羽柴秀吉の中国地方攻略に際し、黒田孝高(如水)は姫路城を献上した。秀吉は三層の天守閣を築き、城下町整備に着手した。

姫路は山陽道の要衝である。羽柴秀吉の中国大返しが有名だ。天正10(1582)年、中国地方攻略の一環で、秀吉は備中高松城を水攻めしていた。秀吉は織田信長が本能寺の変で殺害されたことを知ると、すぐに毛利氏と和睦し拠点の姫路に引き返した。6月4日に高松城から撤兵を開始し、6月7日の夕方には90キロ以上も離れた姫路城に到着した(諸説あり)。ここで態勢を整えて、明智光秀を山崎の戦い(6月13日)で一蹴した。この一戦をきっかけに秀吉は天下人へと駆け上がる。秀吉が姫路を拠点とし、軍事物資を集積していたことは、秀吉の人生にとって幸運であった。もっとも、姫路の立地を見通して、城下町を整備していた手腕が秀吉に幸運を呼んだと言えるだろう。

その後、関ヶ原の戦いの戦功により池田輝政が姫路城主になると、8年かけて城の改築を行った。現在の姫路城の原型ができあがったのはこの時期である。姫路城の威容は、池田の勢いそのものを表し、西国将軍と異名を持つに至る。その後、池田光政が鳥取藩主に転封されると、以後は、本多、松平、榊原、酒井と有力譜代大名が姫路藩主となる。姫路は西国諸大名の抑えとして位置づけられたのである。太平洋戦争時は多くの城がランドマークとして空襲の目標とされたが、姫路城は幸運なことに戦災を免れた。

姫路市は、城の保護・運営だけでなく、城郭研究の拠点となるべく姫路市立城郭研究室を設け研究活動を後押しし、一般の人々にも資料など自由に閲覧できるようになっている。

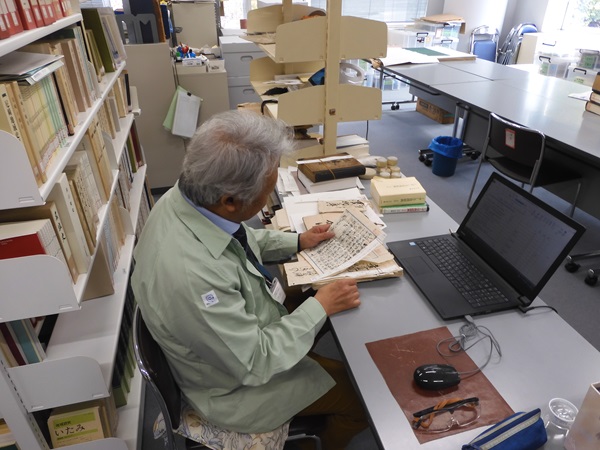

江戸時代、播磨灘に面した海浜では塩づくりが盛んであった。姫路市から高砂市にかけて、八家、的形、大塩、曽根、荒井などの各地で早くから入浜塩田が築造され、製塩業が盛んであった。先進的な築造技術は、赤穂塩田の開発にも役立てられている。こうした関係で、姫路市立城内図書館史料整理室(以下、整理室)を訪問し古文書を調査することがある。古文書を閲覧していた時のことである。突然、声を掛けられた。声を掛けてきたのは整理室で仕事をされている福岡直良さんである。整理室の仕事は、姫路市内にある史料の整理・保存を行うことである。地道な仕事である。

農村には多くの古文書が残された。これは世界的にも珍しい。大きな理由の一つは幕藩制といわれた支配の有り方にあった。すなわち、江戸時代は支配者である武士は都市に集住し、村には農民が住んでいた。このため、支配に必要な触書や村人から提出される書類や訴状などは全て書面(文書)によってなされていた。このため、農村に多くの文書が保管されたのである。もちろん、地域によって例外はある。しかも和紙は保存状態が良ければ恒久的に保存が可能である。こうして庄屋などの蔵に保管された地方文書が現在に至るまで引き継がれている。

福岡さんは本学の文学部史学科を卒業した。卒論では近現代史をテーマとした。大学院に小林和幸さん(現文学部教授)がいたという。身近な先輩であり、ゼミの中心で活躍されていた小林さんは学生たちの嘱望の的だったという。

学生時代は体育会居合道部に所属し活動した。関東大会で団体優勝したことが一番の思い出だった。練習以上につらかったのは宴会の時に新しい宴会芸を披露することだったという。

学業との両立は大変だったが、やり遂げた理由は恩師がいたからだ。卒論を指導した沼田哲先生は、居合道部の部長でもあった。沼田先生は沈思黙考のタイプだが情に厚かった。だからこそ、沼田先生の期待を裏切れないという気持ちが強かった。大学生活では楽しいことはできなかったが、やり遂げることがあった。「青学は自分に一本の筋を与えてくれた」と語ってくれた。

卒業した後、出版社に勤め25年ほど東京にいた。OBとして居合道部の監督も務め学生たちを全国優勝に導いた。スポーツ推薦が無くても、大学入学から居合道を始めて全国大会で活躍する後輩が誇りだった。

私(筆者)が大学院に入りたての頃、先輩から「(様々な)史料の中で一番大事なものは何」と、聞かれたことがある。織田信長の書状やら三国同盟の密約など、日本を揺るがす事件に関わる史料なのではないかと答えると、その先輩は「それは戸籍だ」と話してくれた。「五太夫」「太郎兵衛」という名前の記載された戸籍は、その人がその地で生きた証である。有名人だけが歴史の主役ではない。「三郎兵衛」と、たったそれだけしか記載されていなかったとしても、三郎兵衛は確かにこの地に生を受け、生活していたのである。色々な考えはあるだろうが、一人ひとりに生活があったという考えは自分の歴史研究の原点である。

史料整理は大変な仕事である。難解な古文書を読み込み、内容を理解して標題を作成する。それに作成年月日や古文書の形態などを書き込み、目録を作成する。「こんなもの」と思われる領収書などのたった一枚の紙片でも、10年後、50年後に見直されることもあるかもしれない。一つひとつの古文書を大事に保管する。

福岡さんは東京から姫路に戻ると市史編さん事業に参加するようになった。現在も一つひとつの古文書を整理し、目録を作成する毎日を送っている。「大学で学んだことが生かされている」「テキストで書かれていることがようやくわかるようになった」と嬉しそうに話してくれた。

姫路駅周辺は再開発が進み、外国人を迎え入れるおしゃれな店が軒を並べる。変貌する姫路を目の当たりしながら、後世の姫路の人々に地域の歴史を伝えるため、今日も史料整理を行っている。