旅先で出会う青山学院 16【台湾・高雄】

2025/10/22

台湾旅行と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは台北だろう。国立故宮博物院、淡水、九份、猫空など、自然・文物に十分に触れることができる。もちろん、小籠包などの台湾料理で人気の名店も多い。さらに夜市が小腹を満たしてくれる。朝から夜まで事欠かない。

南国の陽光が降り注ぐ台湾南部に位置する高雄は、台湾最大の面積を誇る大都市であり、豊かな歴史と活気ある港町の風情を併せ持つ。

日本から高雄へは直行便もあるが、適当な飛行機が無いと台北経由となる。台湾高速鉄道(高鉄)だと、台北から高雄(左営)までで2時間程度で到着する。高鉄の車両は日本製で、その車内はまるで日本の新幹線『のぞみ』そのものだ。座席やテーブルの配置・形状までよく似ている。

台湾は2月でも半袖で十分なほど暖かく、陽射しの下では思わずアイス(冰淇淋)を食べたくなる。私にとっては汗ばむ陽気だが、地元の人にとっては「寒い」そうである。

台湾の街を歩くと、あちこちに日本企業の看板を見かける。セブン-イレブンやファミリーマートのコンビニ、くら寿司や丸亀製麺の飲食店、さらにはダイソーやドン・キホーテといった雑貨店まで、日常に溶け込むように台湾の人々の暮らしに根付いている。台湾は多様性を受け入れる風土があるのと同時に、外食産業が定着していることから、こうしたファーストフード店は人気があるのだろう。

ダイソーを覗くと、20元(1台湾元は日本円で約5円)、30元と表示されているかと思いきや、19元、29元と金額を端数で記載している。これは、ダイソーに限らずドラッグストアーでも同じ傾向があるようだ。いわゆる、端数価格効果といわれるもので、少しだけ安く設定することで、お得感を感じさせる効果があるものだ。地元の若者も、この価格設定を気に入っているようだ。

かつて、日本と深く結びついた台湾。日清戦争の勝利によって日本に割譲され、台湾は新たな時代を迎えた。その中で、日本統治時代の台湾は、製塩業と製糖業の発展によって支えられていた。

台南の海岸線に広がる白い塩田。強い陽射しと適度な風、そして広大な土地という自然の恵みを受け、台湾の製塩業は天日塩田として発展した。しかし、台風や風水害の脅威が常に付きまとい、経営は必ずしも安定していなかったが、それでも塩を原料とする日本の化学工業(ソーダ工業)の発展に寄与した。

温暖な気候に恵まれた台湾では、青々としたサトウキビ畑が広がり多くの製糖工場が設立された。良質な台湾大茎種は、沖縄、奄美群島のサトウキビの品種改良に影響した。製糖工場で作られた粗糖は、日本にある精製糖工場へと運ばれた。戦後になっても、台湾の基幹産業として役割を果たしてきたが、2000年ごろまでにほとんどの製糖工場は廃止され、製塩業も2002年で全面廃止となっている。現在は、観光塩田や糖業博物館(工場跡地)として観光地となり面影をしのぶにすぎない。

台湾の製糖業の礎を築いたのが、鈴木藤三郎という一人の日本人だった。静岡県森町出身で、報徳思想(二宮尊徳の教え)に深く傾倒した彼は、一意専心の精神で製糖業に挑んだ。東京で日本精製糖会社の社長を務めていた彼は、井上馨や益田孝(三井物産)の熱い期待を受け、台湾の地に降り立った。台湾製糖会社は、13の製糖工場を建設し、9000町歩の広大なサトウキビ畑を管理し、東京─広島間に匹敵する長さの専用鉄道を敷設してその発展を支えた。

戦後は、台湾糖業公司となり、他の製糖会社と合同し、関連事業(ガソリンスタンド、鉄道事業)も含めた巨大国営企業になっている。台湾糖業博物館では2024年11月から25年5月まで鈴木藤三郎を顕彰し、企画展が開催された。政治家などではなく、実際に地元に貢献した個人を大事にする。

高雄は学術交流で知り合った高雄科技大学の謝濬澤先生の案内だったが、謝先生から宿題が出されている。劉深銅という人物のことを知りたいとのことである。劉深銅は台湾の師範学校から大正7年に青山学院中学部三年に編入し、その後早稲田大学高等学院に入学したが、健康を害して中退し、台湾に戻った。その後、貿易会社に勤め活躍したとのことである。初めて台湾の留学生が中学部に入学したのは大正期中ごろと考えられており、本学にとって劉深銅は台湾留学生の先駆けといってよいだろう。

本学院長を務めた阿部義宗は、戦前に昭和5年と14年の二度台湾を訪問し、留学生を世話したようである。台南の長老教中学では卒業生が教員を務めていたため、中学部では長老教中学からの編入生を受け入れていた。このため台南出身者が多かったという。中学部には、昭和5年までに28名の台湾からの留学生が入学している。

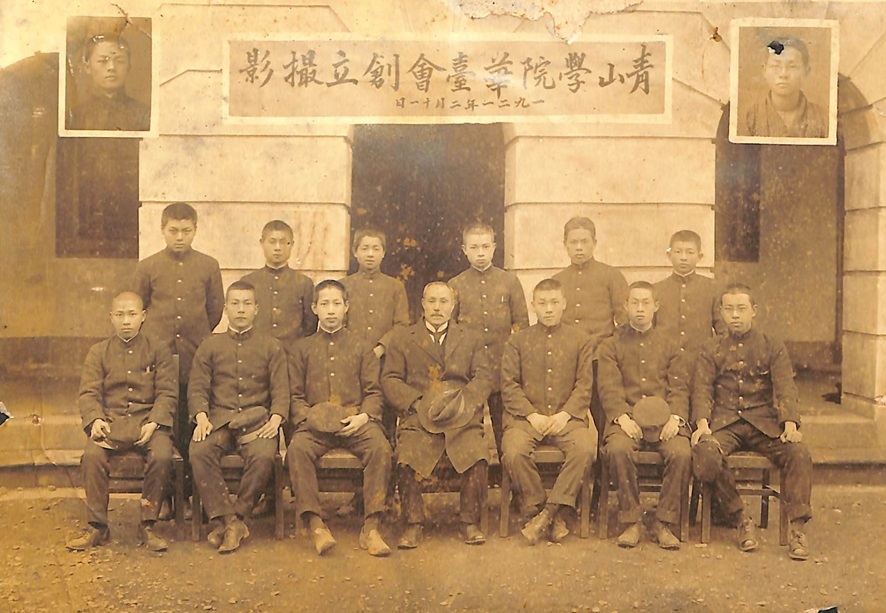

大正10年2月に華台会という校友会組織を組織している(下写真)。彼らが戦前に青山学院で何を学んだのかは興味深いが、帰国後、貿易商として活躍している点は、青山学院の特徴とも思えるところである。いつのことか不明だが、劉深銅はキリスト教に入信している。

台湾から海を越えて日本へ。劉深銅は、どんな夢を胸に青山学院の門をくぐったのだろうか。彼が見た日本、学んだこと、そして帰国後の人生。その足跡をたどると、台湾と日本の関係史をより深く理解できるに違いない。

参考文献:佐藤由美「青山学院と戦前の台湾・朝鮮からの留学生」(『日本の教育史学』47号、2004年)