人を幸せにするために、 人と向き合う〈卒業生・古田 貴之さん〉

2019/04/18

──子どもの頃はどのように過ごしていたんですか。

父の仕事の関係で2歳から8歳までインドのニューデリーで育ちました。近所に日本人の偉いお坊さんがいて、毎日説法を受けていました。とはいっても難しいことはわからず、リンゴとバナナがもらえるので餌付けされていたようなものです。その方から「君はなぜロボットが好きなんだ?」「目に見えるものだけがすべてじゃない。その奥にある『本質』を見なさい」と、ずっと言われ続けたんです。毎日毎日そう問われるうちに、「あれ?僕はロボットが好きなんじゃない、ロボットを作る博士が好きなんだ」と気付きました。その頃からずっと「本質の追求」を僕のポリシーとしています。

──日本に戻ったのは小学生のときですね。

大きなカルチャーショックを受けました。インドでは「他人と違うこと」に価値を置きましたが、日本ではみんなと同じであることが当たり前。学校でもなかなか馴染めなくて、放課後はいつも家で、一人で過ごしていました。最初はプラモデルを作っていたんです。でも、プラモデルはあくまでもプラモデル。誰が作っても同じものができます。これは本質じゃない、この延長線上に僕が作りたいロボットはあり得ない、と思いました。

そうして自分の作りたいものを求めて、自分で設計図を描くようになりました。そのためにまず、図書館で『機械工学便覧』なるものを借りました。全十数巻という長大な書物を借りて片っ端から読む。当然、小学2年生の私にはわかりません。でも、人が書いたものだから、わからないはずはない。知らないんだったら知ればいい。そう思い、読めない漢字を辞書で一生懸命調べながら読みました。

〝みんなと同じじゃない〟僕のことを、まわりのみんなはどうして変に思うのか、他人と違うことがいけないのか、そこでも本質とは何かを考えました。他人と違うことがいけないのなら本来の自分は隠せばいいと思って、どこか演じるようになりました。

──そんな古田少年をご家族はどのように見守っていたのでしょう。

ありがたいことに、両親はロボット技術に夢中になっている僕を理解してくれていました。これには本当に感謝しています。自慢じゃないですが、小学生の頃の成績は、「よくできる 」「ふつう」「もう少し(がんばりましょう)」の3段階で、ほとんどの科目は「もう少し」。例えば国語のテスト問題で、「そのとき、 作者はどう思ったでしょう?」という問題に対して僕の答えは、「僕は作者ではないので、わかりません」(笑)。算数でリンゴとミカンが問題に出れば「なんでリンゴとミカンなんだろう?コレで何がしたいんだろう?」と思うんです。「これを一生懸命解く先にロボット博士はいるのか? いなさそうだよな」と思って、やめてしまう。やりたくないことはやらない。そんな子どもでした。

体育と図工だけは「よくできる」と評価してもらえて、特に工作系は一生懸命にやりましたね。例えば、段ボール3枚与えられて先生に「何か作りなさい」と言われると、それだけでは足りなくて50枚買ってくる。 割り箸鉄砲を作る際にも、割り箸どころか角材を使って背中に背負うような500連発できるものを作りました。「アレを作ろう!」とイメージがわくと、根拠のない自信があって、むずむずして燃えてくるんです。 自分の部屋で工具を使うものだから勉強机や床は傷だらけ。でも親には怒られなかったですね。

当時の作品で、今も僕の手元に唯一あるのは、電子コントローラーで動く「茶運び人形」をモデルにしたロボット。当時はからくり人形の設計図を手に入れるのが難しくて自分で一から考えて作りました。そうしたものを作りながら「世界制覇」の夢を抱き続けていたんです。「ロボット」がすごいんじゃない、ロボットを作った「博士」がすごいんだ、と思いながら。中学生になってもそんな感じでしたが、その後、人生が180度変わるような出来事が起こりました。

──13歳のときに大きな病気をされたと伺いました。

ある日突然倒れたんです。2週間昏睡状態が続き、目覚めたら病院のベッドの上で、下半身が動かなくなっていました。脊髄がウィルスに侵される難病で、余命8年、生きていても一生車椅子だと言われました。6人部屋の病室で、10年以上も意識の戻らない方や末期がんの方がいて、毎日のように同じ部屋の誰かが亡くなっていく。そんな中で「人生の本質って何だろう」とずっと考えましたよ。例えば、100年生きる人もいれば、僕と同年代なのに病院にやって来て3日で死ぬ人もいる。その違いにある意味は何だろう。悠久の歴史の中では3日も100年も一瞬だ、長い短いは相対的なものであって「本質じゃない」と思ったんです。

人はいつか必ず死ぬし、そのタイミングを選ぶことはできません。大切なのは、死ぬ瞬間にどれだけ自分が「満足した、悔いはない」と思えるかどうかなんです。満足度というのは人によって違うけれど、とにかく「人生、自己満足劇場」です(笑)。 僕の場合はロボットが好きだから、それを死ぬまでとことんやっていきたい。そして僕がこの世にいた証をロボット技術で残そうと心に決めました。ガウディの「サグラダ・ファミリア」のように、何か後世に残したいなぁ、と。そこで「世界制覇」の意味を変えました。僕の創った技術が世の中に残って使い続けられ、人々の役に立てば、それはある意味「世界制覇」じゃないかと考えるようになったんです。

──大病を患いながら、14歳でそんなことを思っていたんですね。

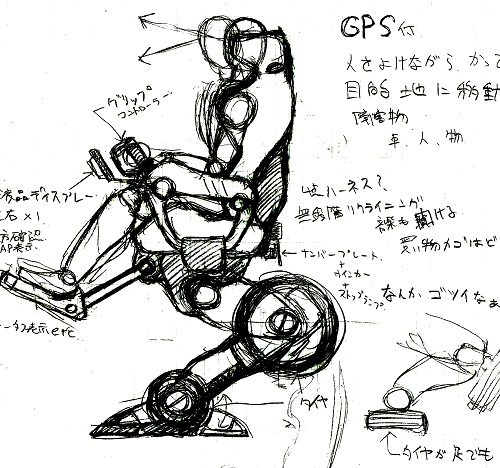

そう思わないと、とてもまともではいられなかったんですよ。脚が動かないから車椅子に乗るわけですが、階段や急な坂道を上ろうとすれば人の手助けも必要です。周りの人は親切に手を貸してくれるんですが、同情されること自体が悔しくてたまらなかった。自由に、思うところに行きたい。障害物を勝手に避けて、物を落としても拾えるような目がついていて、誰もが乗ってみたいと思えるような恰好のいい車椅子… そんな「二足歩行型車椅子ロボット」 を作りたい。これを世の中に残せば、 誰かがハッピーになる。「いつかではなく、今すぐ自分でやろう!」と、そう決めました。いつの間にか、鉄腕アトムも巨大ロボットも自分の中から消えていました。「人間型ロボット」は、たくさんあるロボットのうちの1つでしかなくなったんです。