ラクロスが繋ぐ未来 “Lacrosse Makes Friends”【第3回 日本ラクロスの誕生、進化、そして継承 佐々木裕介氏インタビューより】

2025/11/21

日本のラクロスの誕生には、何か新しいことを始めたいという学生の強い想いと、それをサポートし、力強く支えてくれる日米の真のボランティアの大人たちの存在があった。その大人たちの中でも、特に現在の日本のラクロスのベースを築いた人物、ノリオ・エンドー氏(1934-2013)と多くの時間をともに過ごされた佐々木裕介氏(現在の日本ラクロス協会理事長)に日本にラクロスが導入された創設時のお話を伺った。

日本ラクロス協会(JLA)には、“Lacrosse Makes Friends”という大切にしているスローガンがあります。

これは、太平洋戦争下の幼少期に、日系人だという理由で米国西海岸の捕虜収容所に収容された経験を持つノリオ・エンドー初代JLA理事⾧の言葉です。

この言葉には、ラクロスを通じて培った国境を超えた若い世代同士の友情は一生もので、将来、各人が各国のリーダーになれば、世界中のあらゆる紛争は回避解決できるという強い願いが込められています。

目次

日本に最初にラクロスが紹介されたのは、100年以上前に遡ります。

1900年前後に宣教師や教師による国内の大学への導入の試みがあり、1960年代後半にはVANジャケット社(VAN Jacket inc.)によるラクロスクラブが設立、1970年代初頭には米国女子ラクロスチームが来日し、明治神宮外苑でエキシビションゲームを行いました。

しかし、いずれも日本にラクロスを根付かせることはできませんでした。

日本ラクロスの歴史という意味では、ある2つの運命的な出会いが始まりといえます。

まず、そのきっかけを作ったのは、米国メリーランド州にあるジョンズ・ホプキンス大学(以下、JHU)の副総長ロス・ジョーンズ氏と、同大学卒業生である日系3世のノリオ・エンドー氏の出会いでした。

ジョーンズ氏は、1955年に米国陸軍記者として新潟に2年滞在し、日本文化に親しみを感じていた知日派でした。日本で初めて剣道の稽古を見た時、竹刀を力強く振り下ろす姿に「これは日本版ラクロスだ!」と直感し、「日本人はラクロスを受け入れる素地がある」と確信したそうです。

一方、エンドー氏は日系3世の米国人で、日本語は喋れず2つの祖国の狭間で複雑な経験をした方でした。JHU卒業後、米国海軍士官学校を経て、F14戦闘機パイロット、いわゆる「トップガン」としてベトナム戦争にも従軍しました。

そのベトナム戦争で多くの友を失い、戦争を実際に体験したからこそ、「平和」や「国際親善」の大切さへの強いパッションを持っていました。

彼は退役後、グラマン社(現在のノースロップ・グラマン社)の北太平洋地域副社長として1980年に東京に赴任。日米両国の政財界の懸け橋となり、ネットワークを築こうとしていましたが、当時、日米経済摩擦が激化する中で、企業経営者として苦悩していました。

そんな中、エンドー氏にラクロスを通じて日米間の国際交流を図ってはどうかともちかけたのは、JHU副総⾧として来日していたジョーンズ氏でした。

「ラクロスを通じて日本と米国の若者が友人になれば、30年後の将来、彼らが夫々の社会のリーダーになった時に摩擦や紛争を回避できる」

そう確信した2人の夢・志が、日本ラクロス誕生の出発点となりました。1984年の6月のことでした。

エンドー氏は政財界へのつながりを生かし、日本企業にラクロスの普及を働きかけますが、トップダウンのやり方ではうまくいきませんでした。

そんな矢先、エンドー氏は、慶應義塾大学(以下、慶應)に入学したばかりの私たちと出会うことになります。

最初の契機は、ある雑誌(『Men’s Club』 1984/2発行)に掲載されていたラクロスの記事を見た慶應義塾高校の友人が、「面白そうなスポーツがある!」と言って仲間を募ったことでした。私も声をかけられた一人でした。

そして1986年4月、慶應に10人余の日本で初めてのラクロス部が誕生しました。

しかし、スティック(以下、クロス)もボールも、日本にはまだ1本もない状態でした。「ラクロスというスポーツをしたい」その一心で慶應1年生が大使館等に問い合わせて、辿り着いたのが、ノリオ・エンドー氏でした。

翌月の5月、虎ノ門のグラマン社での訪問で、迎えてくれたエンドー氏は、

「待っていたよ、よく来たね。君たちはこれからラクロスを通じて国際親善をするんだよ」

と語り、クロス数本とラクロスの基礎練習入門ビデオを創設メンバーに渡してくれました。そして1986年5月17日午後1時に初練習が行われました。

エンドー氏は、これまでの企業にアプローチするトップダウンの方法ではなく、グラスルーツ(草の根交流)でラクロスをやりたいというパッションを持ったボトムアップの学生が出てきたということで、その時から、私たちへの支援を惜しみなく始めてくれました。

こうして、「スポーツを通じて国際親善に貢献したい」という在日の日系米国人の想いと、「ラクロスという未だ見たこともない新しいスポーツをしたい」という日本の大学1年生たちの想い、この2つの異なる情熱が出合うことによって、日本のラクロスは産声を上げました。

早速、エンドー氏から渡されたクロスを持ち基礎練習入門ビデオを見て、見よう見まねで、練習を始めました。当時使用できるグラウンドもなかったので、練習場所は東横線沿いの多摩川の丸子橋の河川敷でした。

東横線の車窓から、河川敷で練習している私たちが見えるのですが、ある日、練習をしていた私たちに在日米国ビジネスマンの方が

「学生時代にラクロスをしていたことがあるからコーチをしてあげよう」

と声をかけてくれ、何回か教わったことがありました。

しかし、それを知ったエンドー氏は、ある日河川敷にやってきて、そのアメリカ人コーチに

「君には申し訳ないが、彼らのコーチにはなれない」

と丁寧にお断りをしたというのです。

その時の私たちにはその意味が全く理解できず、むしろ

「我々が直接コーチングを受けるというのは国際交流の観点でもいい話じゃないか。なんで断ってしまうんだ」

と思っていました。

ほどなくして、エンドー氏は私たちに言いました。

「最初が肝心だ。君たちは世界のトップから学ぶべきだ」

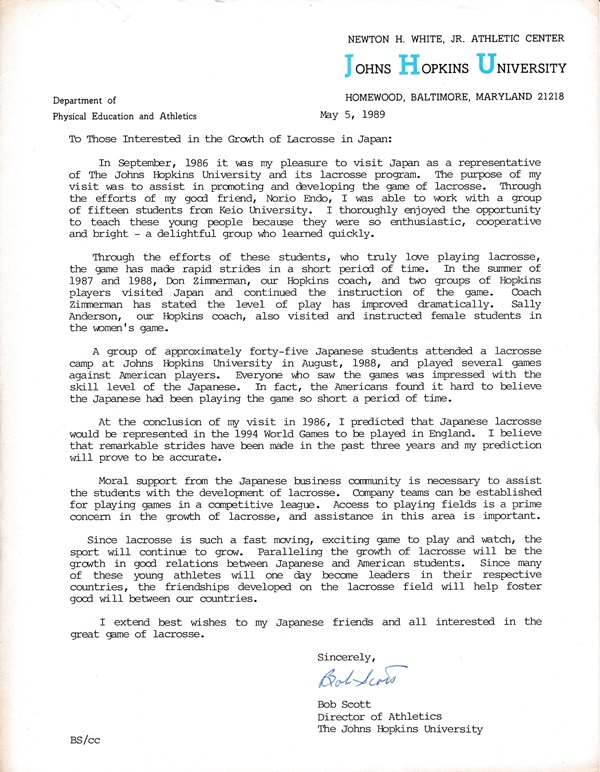

数か月後の1986年9月のこと、エンドー氏の計らいで、JHUの副総長ロス・ジョーンズ氏と同大学体育部長のボブ・スコット氏が来日し、私たち慶應ラクロス部のメンバーを激励してくれました。

ボブ・スコット氏は、JHU体育会ラクロス部を全米選手権で7度の優勝に導いた名将として知られるレジェンドです。

その際、スコット氏は私たち10人余の慶應ラクロス部メンバーと一緒に練習に参加し、本場アメリカで行われている練習方法に沿った指導を直接してくれました。

当時は、仲間を増やそうとしてもなかなか人が集まらず、ラクロスの技術を高めたいと思っても思うように環境が整わない時期でした。そんな中で受けたスコット氏の情熱あふれる指導は、その後の私たちが普及活動を行う上での大きな原動力となりました。

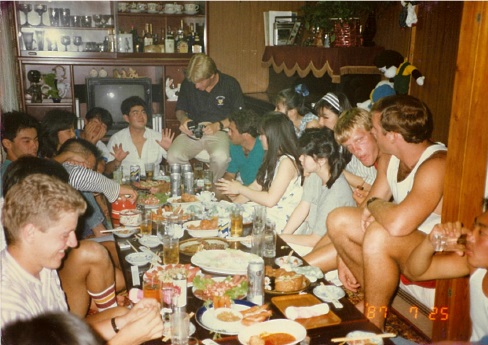

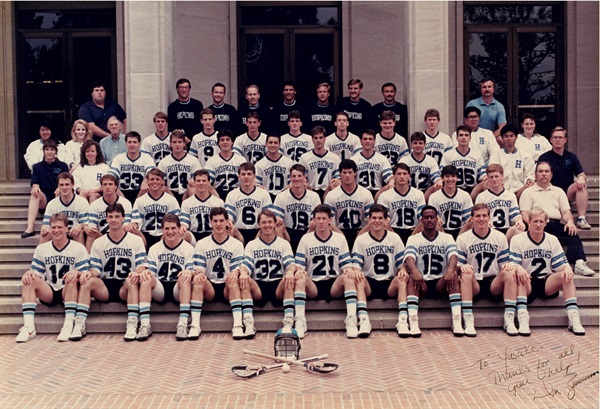

さらに驚くことに、その後、エンドー氏の尽力で、JHUエドウィン・O・ライシャワー財団(日米交流に強みのある米国NGO)を通してクロスやヘルメットの寄贈を受け、翌年の1987年7月には、当時全米チャンピオンだったJHUラクロス部のヘッドコーチ(監督)ドン・ジマーマン氏と、アタック(AT)のブライアン・ウッド選手(#15)、ミディ(MD)のクレッグ・ブービエー選手(#9)、ディフェンス(DF)のスティーブ・ミッチェル選手(#44)、ゴーリー(G:ゴールキーパー)の ステュワート・ジョーンズ選手(#18)の4名のラクロス選手たちを日本に招いてクリニック(技術向上のためのプログラム)を開いてくれました。炎天下の猛練習で、2週間にわたる指導を受けました。

この時、エンドー氏の提案で、来日した選手たちを慶應ラクロスメンバーの家にホームステイさせることにしたのです。私の家にもゴーリーのスチュアート・ジョーンズさんが泊まりにきました。後から知ったことなのですが、彼は、副総長のロス・ジョーンズ氏のご子息でした(笑)。そのようなことも知らずに、当時の私は英語がそれほど喋れなかったのですが、スチュアートさんと寝食をともにしながら過ごした時間は有意義で、実は今でもボルティモアを往訪した際は、二人で食事をする関係が続いています。

この経験が、日本ラクロスの理念となっている“Lacrosse Makes Friends”の原点です。

スポーツを通じて寝食をともにする、短い期間でもいい、お互いを知る、しかも若いうちに。会社に入ってからの人間関係も大事ですが、若い学生の時期に築かれた友情や学生時代のスポーツを通じた仲間というのは“一生もの”です。

そういう関係を日米間で築こうと、“Lacrosse Makes Friends”とは、非常に崇高な理念ではありますが、やろうとしていることは至ってシンプルで、原点に立ち返ったこの理念をエンドー氏は私たちに託したのだと思います。それは、お金や地位に絡まない純粋な目的(チームの勝利、共同研究)をともに体験し培われるものです。「日本人同士で普通にできることを、ラクロスを通じて日米、世界の学生同士でもやってみよう」ということなのです。

また、エンドー氏は

「何か物事を始める時に、最高の技術を学ぶべきだ。そしてそれを日本人が自分たちで習得して自分たちの指導力というものを作るべきだ」

と最初から私たちに言っていました。ですので、今、日本代表がメダルに手が届くという発展を続けてきたのは、その哲学が脈々とJLAのコミュニティに生きてきているからなのです。米国のトップコーチを日本代表ヘッドコーチに据えるという選択肢も、過去にJLAで検討しましたが、日本ラクロスは、グラスルーツの国内初心者が世界のトップを見据えて正しい指導法を身につけるという戦略を継続してきました。その上で自分たちが、独自の「考える指導者」を自前で創ることを重要視してきました。

私はよく日本代表選手たちに

「日本代表選手は世界と戦うけれども、国内の子どもたちがラクロスをしたくなるような活動も日本代表選手に求められることだから、もっと身近な日本代表選手になろうよ」

と伝えています。

実は、大学2年生になる1987年の春に思ったことがあります。

「試合がしたい」

1986年時点では、国内で慶應にしかラクロスチームがありませんでした。そして、この純粋な願いを叶えるためには、自分たちで対戦相手を創るしかない。そのためには、他大学の新歓に飛びこんで仲間を増やすしかないと決起合宿を行いました。早稲田、上智、成城、立教、ICU(国際基督教)等に勧誘に行ったのですが、その時初めてユニフォームを作りました。「KEIO」ではなく「JAPAN」で。JLAの日本代表は、世界で戦うとともに、国内の普及活動を担う文化があり、JLAがFPJ(新人勧誘活動)を大切にしているのもこの文化が背景にあるのです。

単に海外のチームを招聘し日本代表だけトップダウンでやる、ということではなく、アスリートとして、指導力、それからその正しい指導法を習得する、あるいは良き指導者を見つけてその指導者から正しい競技のスキルや哲学を学ぶ、ということが非常に重要だということを、エンドー氏は、最初に私たちに教えてくれました。

慶應男子ラクロス部が誕生した約1年後の1987年6月、任意団体として日本ラクロス協会(以下、JLA)が設立されました。

学生たちがラクロスというアマチュア・スポーツを通じて、真のスポーツマンシップを身につけ、世界中の人々と友情を育んでいくことを主旨として、草の根レベルから中長期的に支えていくために設立されました。そこにはラクロスを通じて国際感覚を養った若者たちが、将来、国際社会で摩擦や対立のない、より良い環境を築いていけるという固い信念がありました。

当時の役員メンバーは、アメリカと日本の社会人の割合が半分ずつという当時としては非常にユニークな組織でした。

エンドー氏の掲げる「スポーツを通じた国際交流」という理念に共鳴し、日本のラクロスの始動を支えようとしました。

1987年6月4日、帝国ホテルで記者会見とJLAの設立パーティーが開催された時、配布された趣意書には次の言葉が記されています。

「日本の若い学生たちが、学生として国を超え、ラクロスを通じて国際交流を持てれば、彼等が社会に出て明日の指導者となった時に、より良い日米関係がつくられるのではないかと考えております。この事は日米間にとどまることではありません。イギリス、オーストラリア、カナダともラクロスを通じて国際交流を深めて、ひいては国際親善に役立てることができるのではないでしょうか。現在、日米関係は経済摩擦の面においてかつて無い程の困難な局面を迎えております。私たちはこのような時にこそ、スポーツと文化を通じて少しでも相互理解を深めることが大切だと考えている次第であります。日本ラクロス協会は以上のような主旨を持って、日本におけるラクロスの普及のために、日本人とアメリカ人の手により設立されました」

こうしてJLAは設立当初から“Lacrosse Makes Friends”を理念として掲げ、「自立した国際スポーツ団体にしよう」というエンドー氏の提案から、外務省とも協力しながら活動を進めました。国境を超え様々な交流を図るこの独立した姿勢は今もJLAの根幹にあります。

外交フォーラム(1992年3月号)のラクロス交流についての記事 JLAウェブサイト「JLA創設期のラクロス交流」より

JLAの設立から9か月後の1988年3月には、日本学生ラクロス連盟(以下、学連)を立ち上げました。

「君たちは、自分たちでチームを創り、新しいスポーツを広げていくという、非常に重要な役割を担っているんだ。単に試合をして勝ち負けにこだわるのではなく、ラクロスというスポーツを日本に、そしてアジアへと広げていく楽しみがあるんだよ。これからどうやって広げていくかを考えるボランタリーな組織を創るべきだ」

というエンドー氏の助言がありました。

“ボランティア精神”については、エンドー氏は繰り返し語ってくれました。日本では「ボランティア=対価を求めず奉仕すること」と捉えられがちですが、彼の定義は違いました。

それは「積極的に、能動的に、自ら動くこと」。つまり、自分がやりたいからやる。誰かに言われたからではなく、好きだからやる。対価や時間は関係なく、純粋な意志によって動くことこそが、真のボランティアだという考え方です。

この哲学は、現在のJLAや学連にも深く根付いています。当協会には300〜500人ほどのボランティアスタッフがいますが、彼らは名誉やお金のためではなく、心からラクロスが好きで活動しています。そうしたボランティアからも、ラクロスを職業にするキャリアパスも生まれてきています。

もうひとつ、エンドー氏から学んだ大切な教えがあります。それは、「インディペンデント(独立自尊)であれ」ということ。

この学連という組織には大人は加わりませんでした。それは、「学生である君たち自身が運営すべきであり、その組織は“インディペンデント”であるべきだ」というエンドー氏の強い信念があったからです。

また、組織運営だけでなく、競技活動、資金調達においても、他者に依存せず、自らの力で道を切り拓くことが大切だと、彼は繰り返し語っていました。

印象的なエピソードがあります。

ある日、エンドー氏から、

「ユウスケ、今日ね、JLAに100万ドル(当時約1億5〜6千万円)を寄付したいというビジネスパーソンに会ったんだ。しかも個人で、だよ」と言われました。

「それは素晴らしい話ですね」

と私は喜んだのですが、彼は

「丁寧にお断りしておいたから」

と言うのです。

その方は日本を代表する起業家で、

「ラクロスがとうとう日本に入ってきたか。これは絶対ヒットするぞ」

と語ったそうです。

しかしエンドー氏は、

「まだ会員400人ほどの小さな組織に大金が入れば、コントロールされ、依存してしまう。プレーヤーズファーストの精神が揺らぐ。それは日本のラクロスではない」

という理由から断ったのだそうです。

以来、この哲学に基づき、JLAは特定の大口寄付をお断りし、自分たちで資金調達をしてきました。

学連では、1988年から年間会費制度を導入し、学生一人ひとりが年会費を支払う独立採算の仕組みを作りました。

“自分たちで創り、コントロールされない組織を育てる”という精神こそが、現在のJLAの根幹にあります。インディペンデントの精神が育てた、日本ラクロスのかたちなのです。

日本ラクロスの発展は、選手等メンバーが、国や企業におもねず、独立して「普及+ファンドレイズ(資金調達)」を担ってきた点において、世界的にも「Japan’s Miracle(JLAの奇跡)」と言われています。

JLAはこれまで、外部資金にコントロールされない“独立自尊”の姿勢を貫き、自分たちが正しいと信じるかたちでラクロスの普及に取り組んできました。 現在は組織を法人化し、ガバナンスの効いた体制となり、“ゼロイチ”から“イチジュウ”へと成長段階が移りつつあります。その過程で、私たちの哲学を理解し、共に歩もうとしてくれるステークホルダーからの支援も得られるようになってきました。 しかし、こうした環境の変化があっても、JLAの根本は変わりません。独立自尊の精神を土台としながら、その理念に共感してくれる人々が外側に広がり、支えてくれるようになった。それが現在のJLAの姿なのです。

よくエンドー氏は

「Go Forward!(前に進め!)」

と口癖のように言っていました。

パイロットだった彼は

「飛行機にはブレーキがない。バックもできない、ただひたすら前に進むだけだ」と。

そして、ラクロスも同じで、

「ただ前へ、未来へ進むしかない」

と私たちに教えてくれました。

コロナ禍の時期に、早く活動を再開できたのも、この“前進”の哲学があったからです。

また、ラクロスは柔軟性があり変化に富んだスポーツで、この40年間で、12人制が10人制になり、クロスの素材の規制も木製からスチールに変わり、他にも、SIXESという6人制の競技の採用にあたってショットクロック(ゴール前でボールを持ってから30秒以内にシュートすること)を導入する等、ルールが激しく変化してきました。ルールチェンジが頻繁に行われる度に、柔軟性とスピードに適用できるプレーヤーを育てていく、まさに進化し続けるという意味でも面白いスポーツだと思います。

この“前進”の哲学は、今のJLAの“未来志向”という考え方にも繋がっています。

ラクロスは、ネイティブアメリカンの間で何世代にもわたって受け継がれてきた、深い歴史と精神性を持つスポーツですが、その起源を担うホーデノショーニー(イロコイ連邦)のラクロスチームは、現在も“ひとつの地域”として国際的に認められ、世界選手権大会に正式な代表チームとして参加しています。

この事実は、ラクロスが単なる競技ではなく、文化や伝統を尊重する姿勢を大切にしていることを象徴しています。

ホーデノショーニーの人々には、“Seventh Generation Principle(セブンス・ジェネレーション・プリンシプル)”という哲学があります。

それは、「7世代先の未来を見据えて、今を生きる」という考え方。

30年ほど前、ラクロスの試合の際に、私がホーデノショーニーの族長、オーレン・ライアン氏と話をした時に、彼から

「なぜラクロスをするのか?」

と問われたことがありました。私は

「自分のため、チームのため、精神修養のため」

と答えたのですが、

「それも大切だが、ラクロスをすることとは、7世代先の人たちが今と同じようにラクロスができる環境を意識して創ることなんだ」

と言われました。

ラクロスは、そうした長い時間軸の中で育まれ、受け継がれてきた文化であり、それ以来、200年先を見据えて、このラクロスという競技を支えていく非常に長いプロジェクトであると認識しています。

ラクロスは、2年前にIOC(国際オリンピック委員会)に加盟し、2028ロサンゼルス五輪の正式競技として追加されました。IOCの競技選定基準に、①マネタイズ(収益性)、➁ユニバーサル(参加国数の多さ)、③インテグリティー(誠実性)、④プロも含め最高の選手が参加、⑤サステナビリティー(持続可能性)等の項目があります。ラクロスは既存競技種目も含めて、⑤のサステナビリティーで最も評価が高いと言われています。

“Lacrosse Makes Friends”の精神は、競技の枠を越えて選手の心に根付いています。

日本代表が海外の強豪と堂々と戦えるのは、若いうちに海外遠征や留学経験、日本での国際親善試合等で海外からのチームと寝食をともにする経験を通して、互いを知ることで、対等に向き合えるメンタリティが育まれているからです。

若いうちから海外の選手と友情を築いているからこそ、世界選手権大会でも、欧米人を相手に、恐れずに戦える。

学連の委員長を終えた頃、私は「ラクロスってすごい」と心から感じ、本場アメリカのラクロスを学びたいと思うようになりました。そこで、エンドー氏に相談したところ、「OK!」

と言って、わずか2週間後にはジョンズ・ホプキンス大学から仮入学許可証(一定のSAT、GPA、TOEFLの点数クリアを条件)が届いたのです。私にとって、それは信じられない出来事でした。エンドー氏は、私の3年間の活動を見てくれていたからこそだとは思うのですが、

「半年早く渡米し、ジョンズ・ホプキンス大学のラクロスチームに加わるように」

と言われ、大学4年になった1989年4月から1年半の米国留学が始まりました。

現地では経済学を学びながら、体育会ラクロス部の学生マネージャーとして毎日練習に参加し、ルームメイトの2人の選手とオフキャンパスの寮で寝食をともにしました。

その経験を通して、JHUのラクロス部のDNAが自分の中に深く刻まれたと感じています。

当時のチームメイトの多くは、今や全米各大学のラクロス部のヘッドコーチとして活躍しています。彼らとは今でも連絡を取り合い、国際親善試合で、プリンストン大学、ドレクセル大学、ノースカロライナ大学、ホフストラ大学、メリーランド大学ボルティモアカウンティ校等が来日してくれました。

2027年に東京で開催される男子ラクロス世界選手権大会に向け、米国代表コーチにニューヨーク州にあるホフストラ大学のセス・ティアニ氏が確定、ホーデノシーニー代表コーチにはオルバニー大学のスコット・マー氏が参加する可能性が高いと言われていて、かつてのチームメイトが各国代表チームの指導者として来日することも楽しみのひとつです。

“Lacrosse Makes Friends”で築いた関係は今も続いています。彼らとは、若き日に築いた信頼関係があり、この繋がりは私の人生にとって計り知れない財産となっています。

ラクロスの魅力は、“自分たちの遊び場を自分たちで創る”文化にもあります。

リーグ戦の会場予約、審判、運営、観客動員、すべて学生連盟が主体的に行います。

選手はプレーもするけれど、大会運営も自分たちで考えるし、どうやって普及するかということをも考える。マネジメントも、ラクロスの一部なのです。

さらにブレイクダウンしていくと、どうやって新歓で部員を増やすか、どうやったら試合の応援にきてもらえるか等、各大学のクラブ活動でしっかりとした組織マネジメントを学ぶということにも繋がります。

エンドー氏が言っていた、

「自分たちで考え、普及させ、組織を運営する。勝ち負けではなく社会に広げる楽しみを持て」

というその精神が今のJLA、学連のマネジメントにも息づいています。

学連は現場力に優れた組織であり、学生たちはスポーツの実践にとどまらず、企画力や調整力、リーダーシップといった力を、社会に出ても通用するレベルで自然と身につけています。

社会を変えていくのはこれからの若い人たち。我々大人が重石になってはいけないと思っています。だからこそ、リーダーになれるポジションをたくさん作って、リーグ戦の運営等を体験することでマネジメント力を育む。外部に頼らずインハウス(自前)でできることは組織の最大の強みだと思っています。

エンドー氏がよく言っていたのは、「Non-Profit(利害のない)の関係こそが、正しいビジネスを生む」ということでした。

実際、私自身がその意味を痛感した出来事があります。

私は、今、現役で資産運用業務の仕事をしています。5年前に、ニューヨークで、交渉成立が困難だと思われていた商談をしていた時のこと。偶然ラクロスの話題になった時、なんとその会社のCEOの娘さんがラクロスの選手だったことをきっかけに商談が成立したということがありました。米国では、多くのラクロス出身者が文武両道の文化を保ち続けており、金融、IT等のビジネス分野でラクロス選手が多く活躍していることもこのスポーツの大きな特長です。

「Non-Profit(利害のない)の関係こそが、正しいビジネスを生む」は、決して理想論ではなかった。ビジネスを行う時ですら、自分達がとても大切にしている非営利活動でお互いが繋がり、それが裏書になり、信頼に繋がるという、エンドー氏の言葉を、身をもって実感した瞬間でした。

JLAは2018年に法人化、2022年に公益社団法人として認可、2024年にはJOC(日本オリンピック委員会)の加盟団体となりました。

2028年開催のロサンゼルス五輪でラクロスが正式競技として120年ぶりに復活しました。2022年に行われたIOC(国際オリンピック委員会)に向けた最終プレゼンでは、1.カナダの国技であること、2.米国アイビーリーグ出身の選手が社会で活躍していること、3.ホーデノショーニーの先住民の神聖な競技文化であること、4.そして国際的友情を作り平和を願う日本ラクロスが理念として掲げている“Lacrosse Makes Friends”の文化がPRポイントとなりました。

エンドー氏の願いである“Lacrosse Makes Friends”は、スポーツを通じた草の根ベースの国際交流というIOC憲章の原点にも通じるものです。

WL(世界ラクロス連盟)内でも、この“Lacrosse Makes Friends”の理念は高く評価されていて、文化になりつつあります。

また、この言葉はアジアでも広がり、この夏に韓国で行われたU-20の男子の世界選手権大会のオープニングレセプションでも、Bob DeMarco会長自ら “Lacrosse Makes Friends!”と参加選手とともに声を上げていました。

世界で使われている“One for All. All for One”というラグビー界の言葉のように、日本発の “Lacrosse Makes Friends”という言葉もまた、世界のアスリートが共感できるキャッチフレーズとして広がり始め、とてもインパクトのある言葉だと思っています。

“Lacrosse Makes Friends”という理念は、「戦争では何も生まれない。だからラクロスで人と人を繋ぐ」とエンドー氏の願った「スポーツによる平和構築」の象徴であり、彼が日本のラクロスに残した最大の財産となって、現在に継承されています。

Profile プロフィール

佐々木 裕介

■公益社団法人 日本ラクロス協会 理事長・代表理事

1986年慶應義塾大学入学後、日本で最初のラクロス部創設メンバー。88年日本学生ラクロス連盟創設、委員長。89年米国ジョンズ・ホプキンス大留学、ラクロス部学生マネージャー従事。90年NCAA(全米大学体育協会)1部全米大学選手権準優勝。その後、国際分野を支援し、2018年一般社団法人JLA理事長、2022年から現職。

■アセットマネジメントOne㈱常務執行役員/同オルタナティブ インベストメンツ㈱代表取締役社長

1991年慶應義塾大学経済学部卒業後、日本興業銀行入行(総合資金部、シカゴ支店)。2002年からみずほフィナンシャルグループで資産運用業務に長く従事、2022年/2019年から現職。