世田谷キャンパス回顧 開学60周年記念(後編)開学後のあゆみ【アオガクタイムトラベラー】

2025/09/29

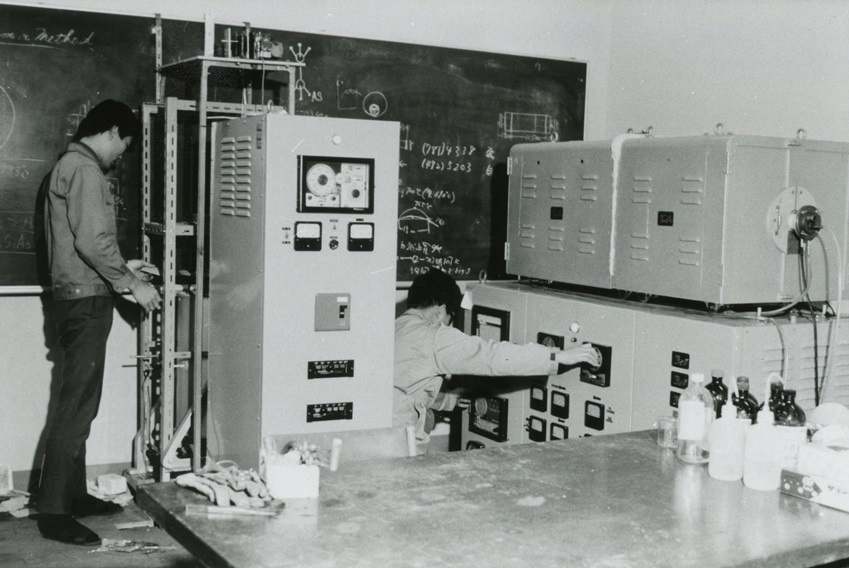

1965年4月1日、待望の理工学部が発足、廻沢(めぐりさわ)キャンパスが始動しました。

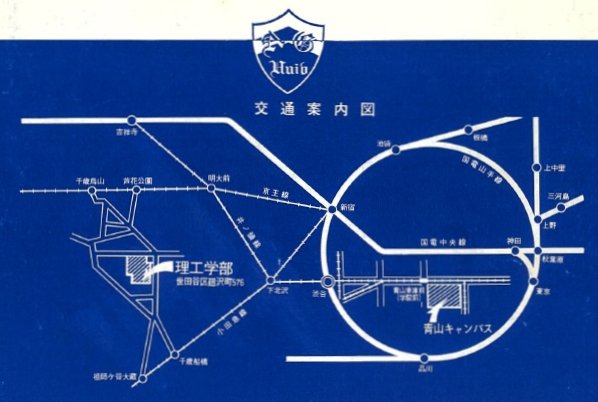

京王線千歳烏山駅と小田急線祖師ヶ谷大蔵の中間に位置する、14,169坪、約47,000㎡のキャンパス。

最初の年は1年生しか在籍しないため、必要最小限の建物だけが用意され、授業を行っている最中にも研究棟などの建築工事が行われるなど、だんだんと出来上がっていきました。

【常務理事 対談編】に登場した薦田博常務理事が機械工学科の1期生であり、当時の貴重な様子が語られていますので、ぜひご覧ください。

1階:事務室・図書室

2階:会議室等

3階:機械工学科

4階:電気電子工学科

5階:物理学科

6階:経営工学科

7階:化学科

理工学部長に、早川保昌教授(前文学部教授〈化学担当〉)が就任。設立準備委員会メンバーから、大石二郎教授(応用物理学)、斉藤幸男教授(電気物理学)が新任教授の一員として加わりました。各学科とも8~9名の教員が所属しました。

理工学部最初の教授会も、「1965年4月1日午前10時に4307教室で、祈りをもって始めた」と金台烋先生(電気電子工学科)が伝えています(「青山学報」192号〈2000年6月〉)。

物理学科、化学科、機械工学科、電気電子工学科、経営工学科の5学科で発足し、各学科の入学定員は60名でスタートしました。

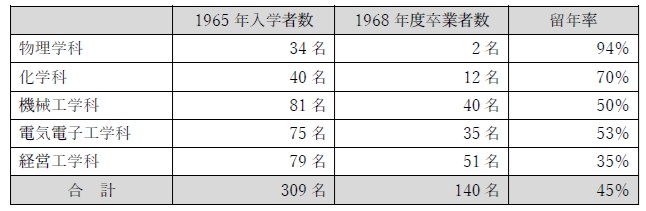

実際の1期生の学生数は、物理34名、化学40名、機械81名、電気75名、経工79名の合計309名でした。

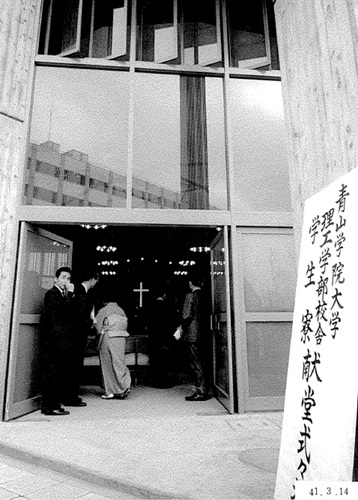

開学してからほぼ1年後の1966年3月14日に献堂式を挙行しました。そして同年11月4日、約700名の参列のもと、開学式を挙行しました。大木金次郎院長の式辞、稲葉浅吉常務理事による建築経過報告などが行われ、私学連合代表、キリスト教学校教育同盟代表のご挨拶、真鍋頼一理事長の挨拶があり、大きな式典だったようです。その後祝賀パーティーと施設見学会が行われています。

理工学部生の一般教育科目の履修について、当初はすべて廻沢キャンパスで行われていましたが、青山キャンパスに8号館と9号館が出来て以来、1967年度から理工学部の1年生は青山キャンパスで履修することになります。その後、大学紛争の影響で、1970年度からは再び世田谷キャンパスに移り、1978年度から再び、青山キャンパスで行うことになります。

金台烋教授は、「青山学報」200号(2002年6月)の退職の言葉の中で、「1981年度入学生まで実行された」と記しています。

その翌年の1982年は厚木キャンパス開学の年で、1年次は厚木キャンパスで学ぶことになりました。そして2003年の相模原キャンパス移転に伴い、相模原で4年間学ぶことになります。

1期生の卒業に合わせ、1969年4月に、大学院理工学研究科(物理学専攻、化学専攻、機械工学専攻、電気電子工学専攻、経営工学専攻)修士課程を設置し、修士1期生が修了した1971年4月には同博士課程を設置しました。

開学式の翌日の1966年11月5日、理工学部の学生と、女子寮の学生を含めた「廻沢キャンパス祭」が行われたと記録されています。渋谷キャンパスの学生代表や、応援団・チアリーディング部も来校し、クラス対抗ソフトボール大会や、バンド演奏、フォークダンスなどが行われました。これは廻沢祭とは違う、スポーツ大会も含めた創設記念の大会のようです。

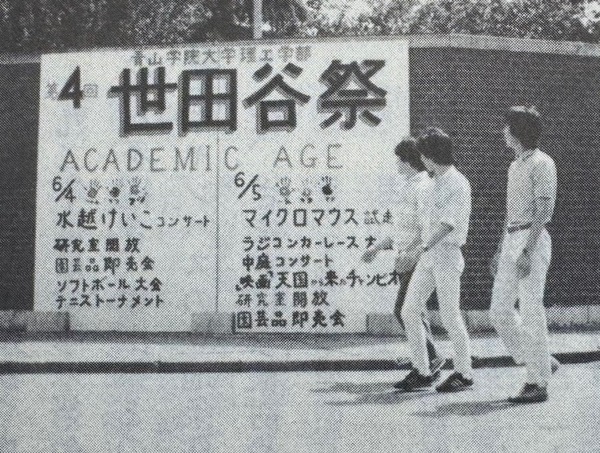

同年、青山キャンパスで行われた青山祭で、理工学部独自の催しを行った旨の記録があります。しかし、研究内容が次第に専門化されてきたことと、学術的要素の強い理工学部と、青山祭とは性格が合わないことなどから、1968年からは廻沢キャンパスで行われるようになりました。1971年に世田谷キャンパスと名称変更した後もしばらくは「廻沢祭」と銘をうち、1980年に「世田谷祭」と改称しました。

その後、来場者が減少してきたという理由で、1993年は中止となり、代わりに研究室の紹介などを行う「りこうがくぶ公開」を実施。この「りこうがくぶ公開」は、相模原キャンパスに移ってから最初の年の2003年10月11日に、第1回「相模原祭」と一緒に行われています。

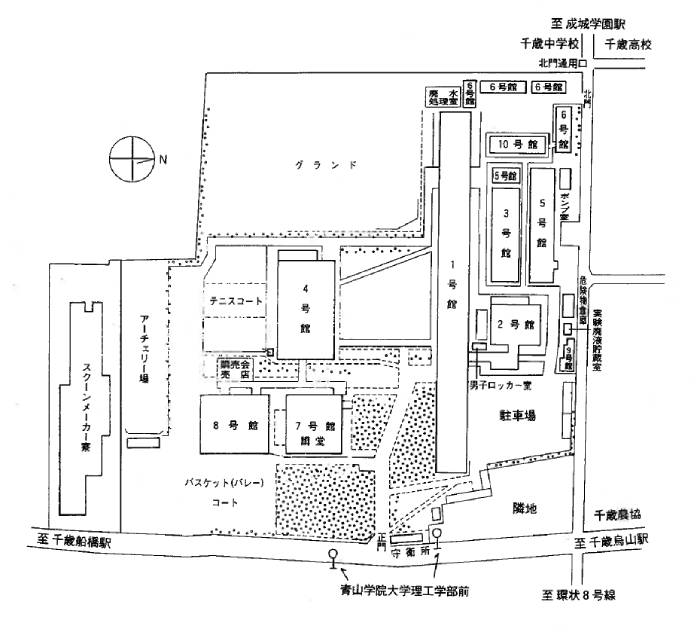

1966年2月に、それまで渋谷金王町にあった大学女子寮(通称:金王寮)が廻沢キャンパスに移転し、同年3月14日に献堂式を行い、4月から新入生を迎えて、218名の大学の女子学生が寮生活を始めました。山田初枝先生が寮監を引き継がれました。地下1階、地上5階建ての建物には、寮生が住む124室(収容人数248名)のほか、大食堂、大和室、図書室などがあり、屋上の洗濯物干し場からははるか西方に富士山が望めました。

建った当初は「大学学生寮」という名称でしたが、すぐにスクーンメーカー寮と名付けられたようです。

「青山学報」75号(1975年10月)には、当時のクラブ活動が紹介されています。

〈主なクラブ〉

理工サッカー、理工テニス、理工軟式野球、理工ラグビー、玄制流空手道、ブリガンドスキー、ヨットセーリング、理工ゴルフ、ワインディングロウカススキー、応用化学部、応用数学研究部、交通工学研究部、理工茶道愛好会、理工E・S・S、C・M FREAK、電子工学研究部、野外生物研究会、海洋調査研究会、工業デザインクラブ、オーディオクラブ 等

『青山学院大学理工学部10周年記念誌』(1975年)の諸資料には、入学志願者数や学生数、卒業者数、就職決定状況などのデータが記載されています。前回の常務理事の座談会で留年率が高かった話を伺い、そのデータから留年率を計算してみました。単純に、最初の年の入学者数とその4年後の卒業生数で計算した数字ですので、正しい“留年率”とは言えませんが、恐ろしい数字が出てきました。

少し古いデータですが、『大学の実力』(2017年、読売新聞)をもとに留年率を算出しているある情報サイトを見てみると、全体で、大阪大学・外国語学部の67.8%を筆頭に、東京外国語大学・言語文化学部の64.5%が2位と、外国語系学部が高い留年率の傾向がある一方、理工学部のカテゴリーでは、青山学院大学は5番目の高さ「19.9%」となっていました。

この物理学科の「94%」という数値をみると、新生青山学院大学理工学部に対する所属教員たちのひとかたならぬ期待と責任というものが伺えるのではないでしょうか。最初の卒業生の実力によって、青山学院大学理工学部の世間での価値が定まってくる。未来への布石として、厳しい教育がなされたものと推測できます。

1971年9月1日、住居表示が「世田谷区廻沢町」から「世田谷区千歳台」に変更されたことにより、「世田谷キャンパス」に呼称が変更されました。

國岡昭夫教授(電気電子工学科、元大学長)は「青山学報」200号の【退職のことば】の中で、「理工学部の1期生は外部者による実験装置の破壊を防ぐため、研究室に通ずる階段を鉄パイプで逆封鎖し、警護する気骨を示しました」と記しています。理工学部はキャンパス内での学生運動は比較的穏やかだったようです。

「青山学報」73号(1975年5月)に、1975年頃の様子が記されています。

〈ほぼ原文ママ。数字を英数字にしています〉

この様に理工学部は、グラウンド、縁の芝生、テニコート、白樺林、藤棚等素朴な環境の中に、講義棟、研究棟、実験棟、工場等が点在し、明るくのびのびと研究と教育を続けているのです。

1969年に電子計算センター廻沢分室が設置され、同時期に早稲田大学と慶應義塾大学が導入した、当時の私立大学では最高級の大型電子計算機「IBM7040/1401システム」が設置されました。同年3月28日にはそのお披露目式が行われています。より高度な教育・研究を目指したものであり、経営工学科には「コンピューターサイエンスコース」が設けられ、“他大学にその類を見ないユニークな内容を盛り込んで”いたと記されています(「青山学報」58号〈1968年12月〉)。

理工学部設立10周年を記念し、『青山学院大学理工学部10周年記念誌』(1975年)が刊行されました。

冒頭で初代理工学部長の早川保昌先生(後、大学長)は「それははなはだ良かった(創世記1)」と題して、設立の頃を語っています。

また、設立準備委員会メンバーが中心となり、理工学部の10年の歩みを回顧し、反省して、理工学部の将来の望ましい姿について意見交換する“誌上座談会”が行われています。その中から主な話題を抜粋し、当時の様子を探ってみます。

石田武雄教授(理工学部長〈1969-1971〉、大学長〈1971-1975〉)

・経営工学というのは新しい工学分野だった。それまでの工業経営、人間工学の分野に加え、数理科学、コンピュータ処理科学、システム工学が含まれた。

・本学は教員の任用基準がしっかりしており、これからもこの良い慣行を堅持してほしい。

大石二郎教授(理工学部長〈1971-1975〉)

・大木院長は蓮沼宏先生(東京大学名誉教授、青山学院中等部出身)に相談され、蓮沼先生のご意見に基づいて理工学部の構想が作られた。

・理工学部の経営について、特色を後退させることなく経営が成り立つように自己努力はぜひ必要だ。外部からの研究費、文部省(当時)の科学研究費や、産業界からの研究費、その他諸団体からの研究費の導入に、おおいに努力してほしいものです。

・大学院生の数はまだ少なく、その原因は、大学院の学費が高いこと、教員数が少ないこと、専門が限られていることが挙げられる。大学院の学費を下げたり、奨学金を支給する、教員は学界に認められる特色ある研究業績をあげることにもっと努力する必要がある。

・最近、理工学部に「数学科」を設けたいという希望があり、教授会で賛成が得られました。理工学部という以上、数学科を欠いているのがむしろ不自然だと言えます。

・情報産業界からの求人が多い。

佐々木重雄東京工業大学名誉教授

・設立準備委員会の意見として、教職員の処遇、施設・設備は、資金の許す限り国立大学並みにすべきであるとの主張に対し、学院側がほぼ受け入れたことに対し、その英断に感銘した。

・MITの学長だったK.T.コンプトン博士が大学の教育方針について「優れた研究者に接して、彼が失敗したり、成功したりしながら研究しているのをじかに見ながら、学習勉強することが最高の教育である」と言っていた。まさに同感である。

1971年12月23日付で理工学部長に就任した大石二郎教授は、「青山学報」73号(1975年5月)で次のように語っています。

1976年3月末で定年退職となった大石先生は、「青山学報」78号(1976年5月)に【退任の言葉】を寄せています。

『青山学院大学理工学部10周年記念誌』の冒頭文で大木金次郎院長は、理工学部設立の推進者として、万代順四郎、稲葉浅吉、長田鎮吾の3人の理事の名前を挙げています。その中の一人、稲葉財務担当理事は、「青山学報」82号(1977年3月)に、当時のことを振り返った記事を寄せています。

設立50周年にあたる2015年に刊行された『青山学院大学理工学部50周年記念誌』(2015年)では、設立の頃の様子を学科ごとに、当時所属されていた先生方が代表して振り返っています。抜粋してご紹介します。

池田正幸先生(元物理学科教授 在職1965-1999 大学名誉教授)

・建物の設計は清家先生が担当し、東工大の新設の研究棟の設計をほとんどそのまま流用し、設計費を抑え、その分を実験棟と礼拝堂(兼講堂)の設計に尽力された。

・礼拝堂は、非常にシンプルな構造でありながら大きな空間を持つ、優れた建物だった。宗教関係の方からの評価はもう一つだったようだが、建築の専門家は高く評価し、何人もの見学者があったと聞いている。

・地盤はやや湿気を含みがちで、清水建設は20mものコンクリート柱を多数打ち込んで建物を岩盤上に安定させた。

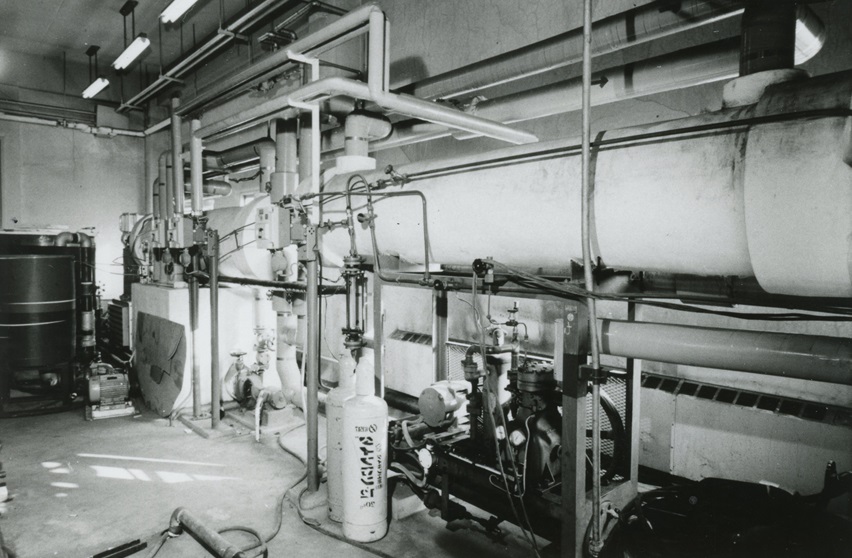

・大石二郎先生はHe(ヘリウム)の液化装置を導入したいと考えておられたが、日本ではまだその技術がなく希望はかなわなかった。この大石先生の夢はのちに北村則久先生が実現し、それがさらに後年の秋光純研究室の学生諸君の高温超電導での活躍の礎となった。

・早川保昌初代学部長は大変スケールの大きいお人柄の方で、見事に理工学部を統括された。

・前期が終わり成績評価は、柴田圭一先生、森田信義先生と私の3人で1室で頭を突き合わせて決めた。不合格者がかなり発生してしまい、やむなく夏期休暇中に補習授業を実施することになった。大石先生も加わってくれた。

・柴田先生は、熱力学の授業でドイツ語のテキストを使われて、学生は大変だったが、それだけ新生学科に強い熱意を込めてくださった方だった。

・先生方の新生物理学科と学生諸君への熱意と期待の発露だった。

・創立の頃の功労者は助手の方も含め、多く居られる。助手の方々は、教員との間に立って学生の指導に貴重な貢献をされた。

・創立30年が過ぎて1号館の柱の一部に亀裂のようなひび割れが目立つようになった。やがて相模原キャンパスへの移転へとつながる遠因となった。

松本修先生(元化学科教授 在職1965-2002 大学名誉教授)

・6月の鍬入れから約8か月で、7階建ての1号館(研究棟)と3階建ての4号館(講義棟)の外枠がほぼできあがった。

・4月5日から真っ新な廻沢キャンパスで授業が開始された。しかしながら1号館の内装は未完成で、4号館の一部の教室が教員室として、製図室が礼拝堂として使用された。

・実験講師制度という画期的な制度があった。これは現在における身分制度とほぼ同じであり、50年前の先輩諸先生の先見の明には驚くばかり。

・理工学部が主体性を維持しつつ企業等と共同研究を行う研究受託規則が作られた。これは現在も維持され、多くの成果があげられている。

星敏彦先生(元化学科教授 在職1966-2003 大学名誉教授)

・創立当時、学生および教職員は、理工学部の将来の発展を信じ、一丸となり懸命に努力したように思いました。その結果現在では、国内でも優れた理工学部の一つにまで、成長した。

鮫島達也先生(元化学科教授 在職1965-2000 大学名誉教授)

・創立20周年を迎えた1985年12月に三輪修三学部長のもと、創立20周年記念式典と祝賀茶話会が理工学部礼拝堂と食堂にてそれぞれ開催された。

・1989年、組換えDNA実験施設(P2レベル)ができたことは私にとって忘れえぬことであり、たとえ小さくても研究上のメリットは多大であった。

・1992年のこの時代、就職率も各学科とも常に100%に達しており、売り手市場の活況を呈していた。当時の記憶として、各学科の就職担当委員の教授室前の廊下には、臨時にイスが用意され、そこに各企業の人事担当者が並んで座り、「門前市をなす」ように順番待ちをしていた。

・1995年、理工学部30周年にあたり、10月14日に記念式典と記念講演会を理工学部講堂で、また祝賀会が食堂にて開催された。記念公演は、物理学科の魚住清彦教授のご尽力で実現し、筑波大学学長・江崎玲於奈先生(1973年ノーベル物理学賞受賞)による講演だった。

三輪修三先生(元機械工学科教授 在職1965-1999 大学名誉教授)

・上司の梅津喜代治教授(最初の青山学院大学名誉教授のお一人)はかつて戦前に航続距離世界一の記録を樹立した名航空機のエンジン開発を担当された方で、「工業力学」の教科書に何を使ったらいいかと問われて、アメリカで用いられている英語の教科書を推薦したところ即座に採用されたが、学生にとっては、内容の難しさと慣れない専門英語の両方に苦しめられることになった。その必修科目の試験で2年生全員が不合格となってしまった。必修科目なので1期生の卒業がゼロになってしまう。「理工学部の初めての卒業生だから中途半端な学生を出しては学部の評判に関わる、厳しくやれ」というのが大木学長や早川学部長の言葉であったが、卒業生ゼロは何といっても問題だ。そこで「再試験を」と梅津教授に恐る恐るお願いしてみたのだが、当時は規則によって再試験は禁止されており、教授は「駄目なものは何度やっても駄目だ」と、頑として首を縦に振っていただけない。学科主任の堀夷教授ともども、いろいろと説得というより懇願したあげく、ようやく年度末の春休み中に1週間だけ補講をしたあとでもう一度試験をするということになった。苦労して出題し、採点した結果は学生たちの奮起もあり、文句なしの合格が18名、「まあいいか」を含めて41名を合格として教授にお見せして、41名が最終学年の卒業研究も終えてめでたく1期生として卒業することになった。卒業後の就職先での彼らの評判は良く、皆良い働きをしてくれたことをうれしく思う。

・1期生の大変さを見ていた2期生たちは、時間外に教室を借りて小グループごとに自主ゼミを始めたのである。それは熱気のこもった素晴らしいものだった。

井出英人先生(元電気電子工学科教授 在職1966-2012 大学名誉教授)

・平成8年度に初の私立大学を対象とした「ハイテク・リサーチ・センター整備事業」が発足し、本学部が選定され、その事業の一環として新研究棟建築に着手し、平成10(1998)年にCAT(Center for Advanced Technology)が竣工した。申請したテーマの主旨は「エネルギー問題は世界的規模で深刻化する近未来的問題であり、この緊急課題に対して、学部内で横断して阻止規定に取り組む」というものであった。

〈プロジェクト研究テーマ〉

1.電気電子工学専攻「薄膜太陽電池の高効率化に関する研究」

2.物理学専攻「電力貯蔵・移送材料としての超伝導新素材の開発および評価」

3.化学専攻「ダイヤモンド等機能性炭素素材の作成と評価」

4.機械工学専攻「機能材料を用いた先端エネルギーシステムの設計」

5.経営工学専攻「新素材開発支援システム」

佐久間章行先生(元経営システム工学科教授 在職1965-2003 大学名誉教授)

・開学当時、校門前にあったバス停の名称はまだ「農協前」だった。

・設備面では、当時の急速な技術進歩を組み入れた最新の設備が理想的な水準で調達された。

・研究費に関しても、いずれの一流私立大学理工学部と比較しても遜色ない水準が維持された。

・主任教授は石田武雄教授で、のちに学長になった。

・高木貫一教授は、人間工学とくに航空関連の研究の権威であった。

・田口玄一教授は、のちに独創的な管理技術「タグチ・メソッド」を創案し、日米の産業界に多大な影響を与えた。

・卒業生にとって記憶に残る授業として「IE実験」が挙げられる。毎週提出のレポートは極めて分厚くなり、指導者の提出の時の綿密な内容チェックとともに卒業生の記憶に残ったようである。そして後輩への伝説となった。

黒田充先生(元経営システム工学科 在職1967―2005 大学名誉教授)

・1994年の文部省大学改革推進室の調査によると、自己点検強化活動を実施し、成果を公表した私立学校は、7.9%に過ぎず、19年前の1975年に教員の研究業績目録を刊行したという理工学部の試みは、当時において自己点検評価という位置づけはされていなかったものの、実質的には自己点検評価の一つの活動とみなせるゆえ、本理工学部の対社会意識の先進性を示したものとして高く評価できよう。

前編で、キャンパスの設計は、東京工業大学建築学科清家研究室が担当したことについて、なぜ清家研究室だったのかを調査してみたのですが、思うような資料が見つからず、残念ながら断念いたしました。

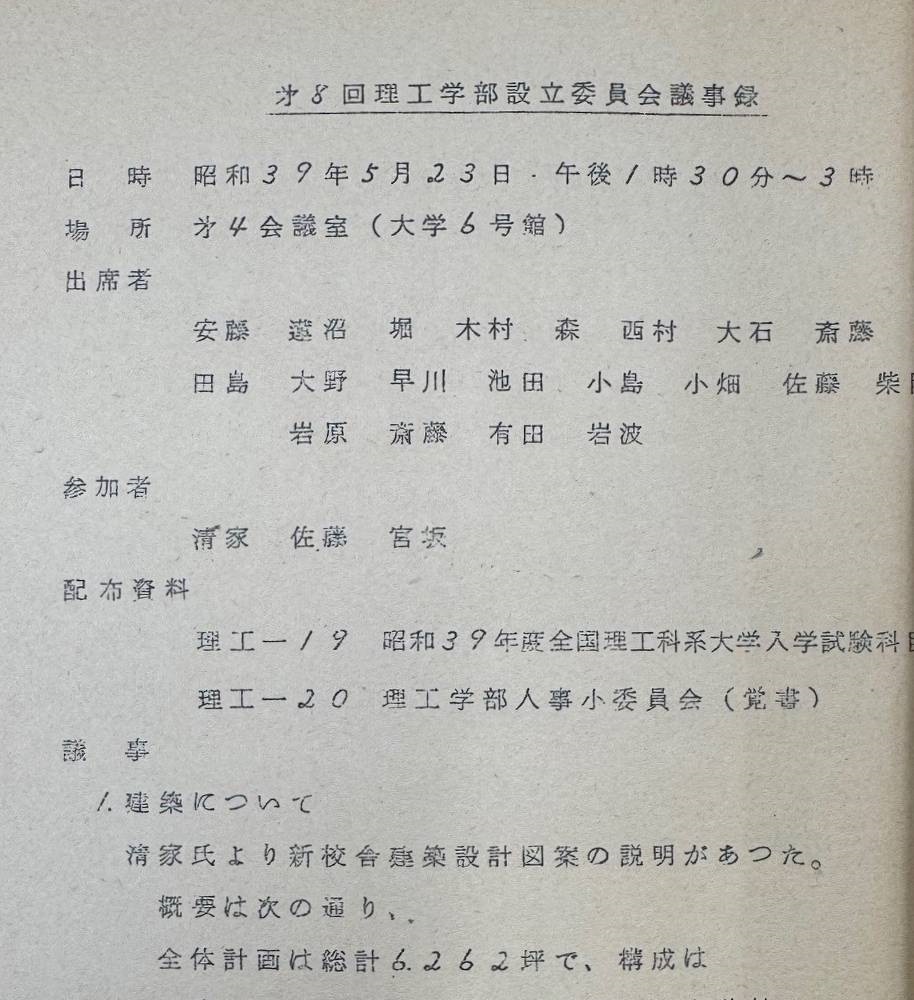

設立委員会の議事録には、清家清氏が報告されている記録がしっかりと残されていました。

清家氏は、日本を代表する現代建築家のお一人で、〇〇の家シリーズや、1970年の大阪万博時の各国のパビリオン、在外日本大使館公邸など、数々の作品で知られている人物です。

ネスカフェゴールドブレンドのCMで「違いのわかる男」として出演されたこともあります。

ちなみに、ご子息の篤氏は、本学の中等部・高等部のご出身で、2009年から8年間、慶應義塾の塾長を務めていらっしゃいます。

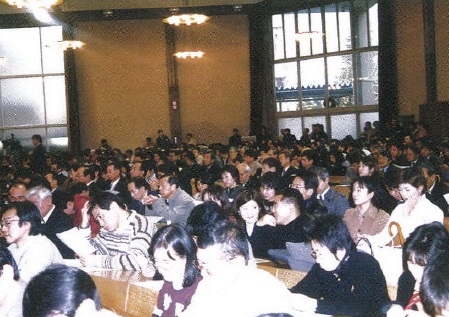

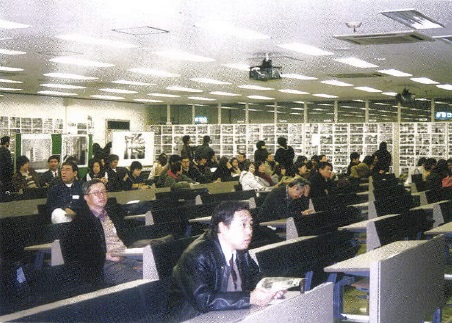

相模原への移転決定により、2002年12月7日、井出英人教授が実行委員長を務める世田谷キャンパスお別れ会が行われました。

第1部「礼拝」では、大島力大学宗教主任司式のもと、羽坂勇司理事長、深町正信院長、半田正夫学長が挨拶に立ち、第2部「お別れ会」では、魚住清彦理工学部長の挨拶のほか、鮫島達也大学名誉教授による「革創期」、坂元克博助教授による「隆盛期」、隆雅久教授による「相模原への展望」と題したメッセージが送られました。

その後行われた懇親会の会場は立錐の余地がないほどの卒業生や教職員が詰めかけました。参加者の皆様の胸中は如何ばかりだったことでしょう……。

「青山学報」203号(2003年3月)に寄せた井出教授の文章によると、「卒業・修了生の全員約18,000名に案内状を送り、約1,500名から出席の回答があった」と記されています。

設立されたころから10年後までを中心に、資料や、関わった方々が残されたお言葉を中心に、世田谷キャンパス=理工学部の歴史を振り返ってみました。研究内容などについては省きましたが、後年の「青山学院大学理工学部」の名を高みにおくために、教科書の選定も含め、志高く厳しく、情熱をもって指導にあたっていた様子が窺えました。学生たちも期待に応えられるように、懸命な努力をしたことでしょう。多くの方々の控え目とも言える記述の行間に、創立期のパッションを大いに感じました。

鮫島達也先生が残された言葉があります。

まさに至言です。

目指した青山学院大学理工学部のありようが、先生のお言葉に集約されています。

世田谷キャンパスの跡地には、積水ハウス(株)、住友不動産(株)、名鉄不動産(株)、(株)長谷工コーポレーションの4社により、総開発面積約49,000平方メートル、総戸数1,036戸の大規模マンション「東京テラス」が建設されました。その敷地には、世田谷キャンパスに植わっていた100本の木々が残されたという。現在どういう状況か、この目で見てきたいと思っています。

2003年4月に相模原キャンパスに移転するまでの38年間、立派な木を育てるがごとく多くの学生・院生に愛情を降り注ぎ育ててきた廻沢・世田谷キャンパス。先人の思いと、それを引き継ぎ発展させてきた多くの教員・職員・学生・院生たち。ここで学んだことが血となり肉となり、それぞれの人にそれぞれの思いや出来事が綺羅星のごとく心に残り、今も輝いていることでしょう。

先人の思いと気概は、今も相模原キャンパスの地に引き継がれているのです。

次回は、世田谷キャンパスで働いた経験がある現役の職員の皆さんにお集まりいただき、座談会を行った模様をご紹介いたします。

そして、卒業生の皆様からいただいた思い出話をご紹介いたします。

お楽しみに。

〈関連リンク〉

〈参考資料〉

・「青山学報」 各号

・『青山学院大学理工学部10周年記念誌』青山学院大学理工学部 1975年

・『青山学院大学理工学部25周年記念誌』青山学院大学理工学部 1990年

・『青山学院大学理工学部50周年記念誌』青山学院大学理工学部 2015年

・『青山学院大学スクーンメーカー寮25周年記念誌』青山学院大学スクーンメーカー寮 1991年

・「理工学部が建つまで1」

・「理工学部が建つまで2」

・『青山学院一五〇年史』通史編Ⅱ 学校法人青山学院 2024年

・『写真に見る青山学院150年』学校法人青山学院 2024年

・『青山学院大学五十年史』青山学院大学 2010年

・「あなたと青山学院」24号 青山学院校友会・学校法人青山学院 2017年7月

〈協力〉

・ミュージアム事務室