明治時代の気象学の先駆者、田村哲

2021/11/08

今年のノーベル物理学賞に、眞鍋淑郎さんが選ばれました。気象学の分野からの受賞ということでも話題になりましたが、明治時代、青山学院の卒業生である田村哲という人物が、眞鍋さん以前のアメリカで気象学の礎を作っていたことを御存知の元国際科学編集者連盟執行理事などを務められた及部泉也さんから、ぜひ田村哲のことを紹介したい旨のご連絡をいただき、寄稿文をお寄せいただきました。ありがとうございます。ここに、ご紹介いたします。

田村哲と高等数学を応用した気象学

2021年ノーベル物理学賞は、国籍は米国ながら日本出身の眞鍋淑郎だった。彼は気象学者であり、かつて米国気象局(略称NWS:現在の米国海洋大気庁NOAAの前身)に勤務していた。しかし、遥かそれ以前、NWSやNOAAの源流となる首都ワシントンにあった米国中央気象台(USWB)に日本人として初めて勤務したのは青山学院出身の気象学者であり海洋学者の田村哲だった(『青山学報』1992年3月号)。

田村哲が『青山学報』で紹介された30年前は、今のようにグローバルな学術ネットワークがオンラインで利用可能な状態ではなかったので、彼のその後の詳細がわからず、記事は「家なく父のいない田村が、その後帰国したか留まったか、今のところ全くわからない」で終わっている。

ところが私は、今から十数年前の段階で田村に関する資料を集めているのに公表しなかった。その理由や詳細は割愛するが、冒頭のごとく気象学者によるノーベル賞と伝えられたとき、真っ先に思い出したのは田村のことだった。眞鍋の受賞理由を読むと高等数学を応用した地球温暖化の気象学的証明であって、これは田村の業績と重なる。誇張ではなく、田村はその先駆者の一人であるのに、『青山学報』の昔の記事以外には同窓生の記憶にも残っていない。その最大の理由は、田村がわずか満32歳で世を去ったことにある。

青山学院で学び、そして渡米

田村哲(通称てつ、本名さとる)は、1876年10月18日、山形県米沢市に米沢藩士田村芳政の三男として生まれた。まだ県立旧制中学校になる前の元米沢藩士が経営する興譲館中等学校(現・山形県立米沢興譲館高等学校)を出て青山学院高等科に入学したのが1893年春、17歳のときだった。没落士族の三男ゆえ貧乏で学費がなく、青山ではベルボーイとジャニター(用務員兼掃除人)をしながら勉学を許された。

この頃すでに、田村は青山にあった高等数学の英文書籍(L・G・ウェルド著『行列式』)で独学し、書中の式の誤りを発見するほどであり、著者に手紙を出して文通を始め米国での勉学の誘いを受けた。まさに青山での高等数学が彼の運命の始まりだった。だが、すぐには渡米できず、高等科を1896年に卒業すると比較宗教学者岸本能武太らの斡旋で名古屋の師範学校講師となり数学と英語を一年間教えて渡航費を蓄えた。1898年4月、田村を奨学生として迎えてくれるアイオワ州インディアノーラにあるシンプソン大学に向かった。この大学は当時も今も青山学院と関係のあるメソディスト派の大学である。

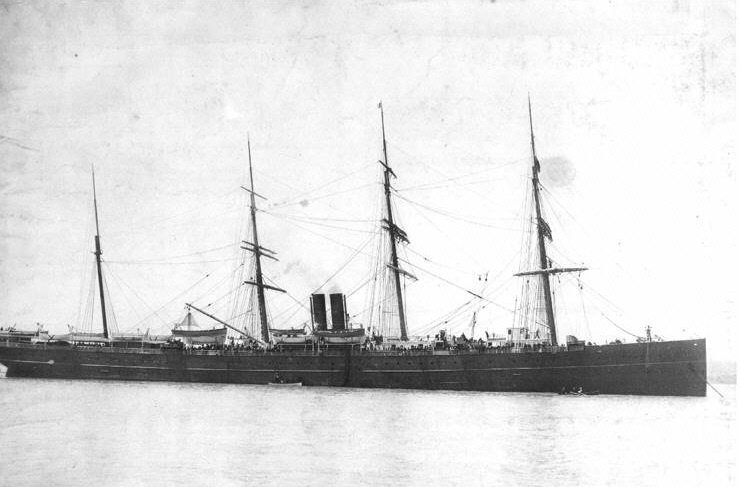

横浜からサンフランシスコへの船旅は、ペキン号の最下層の元家畜用の船室で雑魚寝だった。このとき、本人も気づかなかったのは、田村がサンフランシスコに到着した直後、4月21日に米国とスペインとの間で米西戦争が勃発したため、乗ってきたペキン号はすぐさま米国海軍の輸送船として徴用されたことだ。

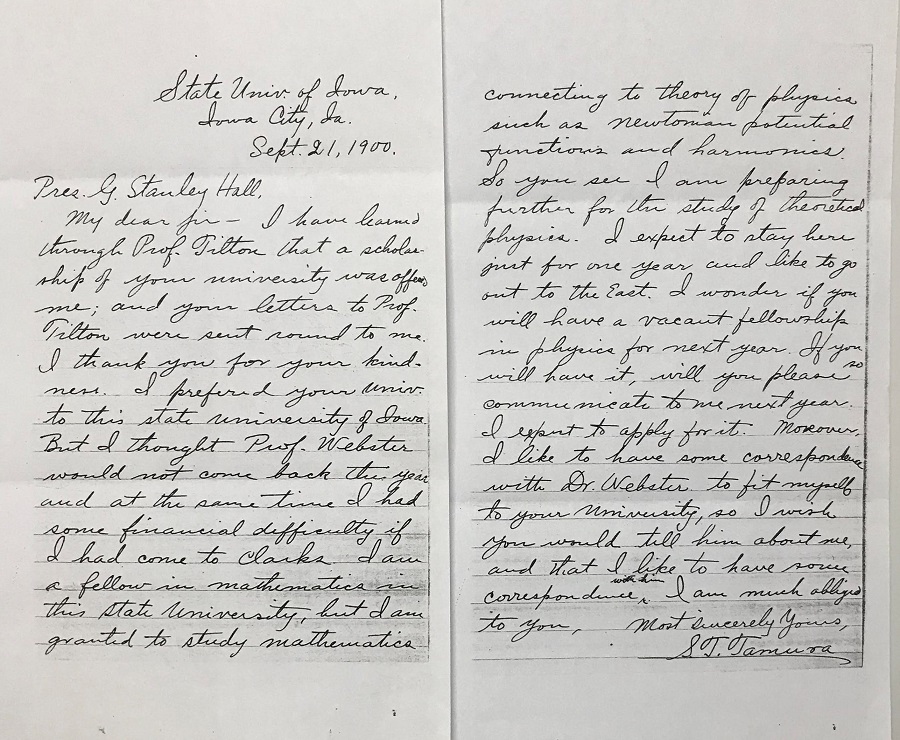

ワシントンからは陸路でコロラド州を経由してアイオワ州に至りシンプソン大学に入学するが、青山学院高等科の学歴と師範学校講師の職歴と、何よりも数学の実力が認められ飛び級で大学3年に編入。成績は非常によく、1900年、4年のときにアイオワシティーにある州立アイオワ大学に転学、理学士を得た後、翌1901年6月には同大学院で修士の学位も得た。このとき同地で彼は青山学院同窓の労働運動家河上清にも会っている。

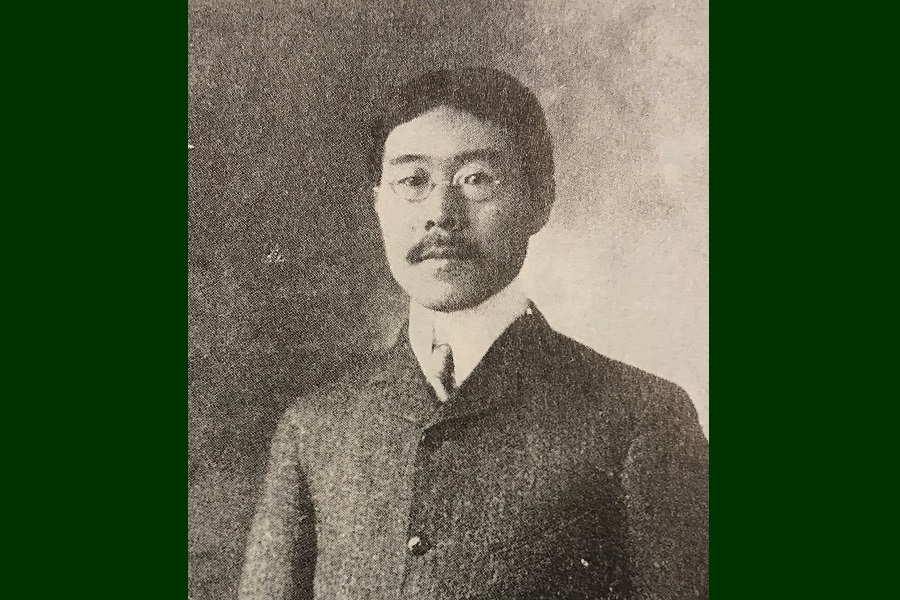

その後はすぐに東部に向かいニューヨークのコロンビア大学大学院の特待生となって数学と物理学、とくに宇宙物理学を専攻するが、この頃ニューヨークで発行されていた月刊誌 “Japan and America” の1903年5月号に寄稿している。その際撮られた上半身の写真が『青山学報』1992年3月号で紹介されたものだ。

日本人初の米国気象庁専門官とロックフェラー研究所顧問に

田村は同時に当時大学院大学だったマサチューセッツ州にあるクラーク大学のフェローとしてA・G・ウェブスターの許で数理科学を究めていたが、米国気象学の父でありコロンビア大学の教授でもあった米国中央気象台(USWB)のクリーヴランド・アッベが数理学に強い助手を求めていたため、コロンビア大学の恩師R・S・ウッドワードの推薦で首都ワシントンにある中央気象台の日本人初の技師(専門官)となっただけでなく、新設のロックフェラー研究所顧問も兼任した。

田村は当時も今も超一流である”Science”などの専門誌に次々と研究成果を発表してアッベ気象台長のお気に入りとなり、彼の媒酌で1905年11月25日に結婚式を挙げた。これに先立って同年コロンビア大学からPh.D. の学位を受けている。テーマは「夜間大気冷却の数理」で、今ではどの大学図書館でもデータベースで読むことができるが、中身はノーベル賞の眞鍋に通じる全編数式の羅列である。

帰国、そして32歳の若さで永眠

田村の妻は青山学院の海岸女学校を中退した言わば同窓だが、田村より4年早く渡米してアメリカで暮らしていた女性で名は「くら(さゆり会名簿より)」または「くら子」で、「Clara」の可能性もある。マンドリンを演奏する女性だった。田村は帰国しても家庭内では英語というから英語のほうが楽な人であろう。こういう家庭の事情で、田村は米国で学位も定職も地位も備えて研究に没頭していたから、日本に帰ることなど思いもしなかったと自伝で回想している。

ところが後に日本気象学の重鎮となる田村と同世代の「天気晴朗なれど波高し」の気象予報で有名な岡田武松らの強い要請で帰国する。日露戦争を経て富国強兵の手段としての気象学・海洋学の頭脳流失を惜しむ面もあったことは確かだが、それは田村自身の志とは異なる気がする。1906年帰国してすぐ、海軍大学校、東京高等師範学校、早稲田大学で教鞭を執ることに忙殺、3年後の夏1909年8月19日、32歳の若さで亡くなった。

妻くら、長女喜美グレース、二女みち子の三人は翌年アメリカに戻る。その後の行方は今のところ不明だが、長女と同じKimi Grace Tamuraという名前がフィラデルフィア美術大学の1930年卒業者名簿に残っている。