天竺にあかねさす【第3回 コルカタ講演旅行】

2025/09/19

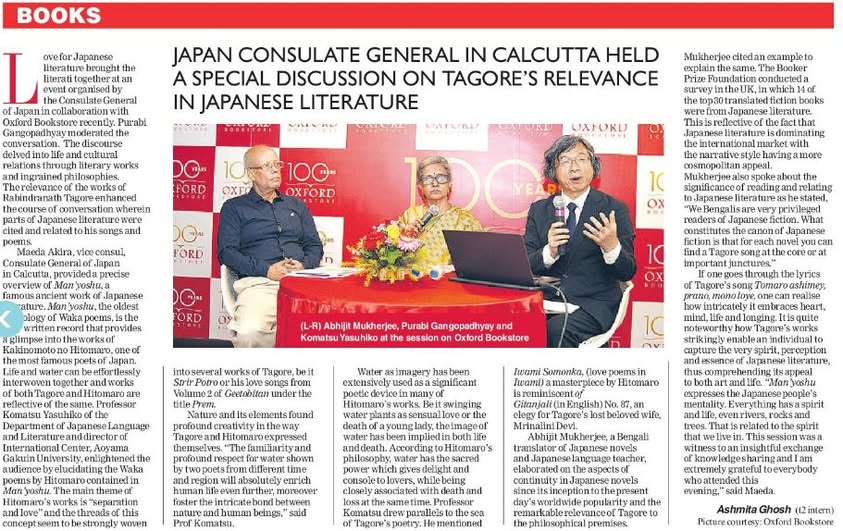

ビッショ・バロティ大学(タゴール国際大学)で客員教授を務めていた期間中、在コルカタ日本総領事館主催、コルカタ最大の書店オックスフォード・ブックストア共催の講演会「日本文学とタゴールの今日的意義を語る」に講師のひとりとして招かれました。2023年8月26日(土)のことです。私の講演タイトルは、「水の聖なる力―『萬葉集』とタゴールの作品」。その内容は【天竺にあかねさす・第2回 水の力】で紹介しています。

シャンティニケトンとコルカタは西ベンガル州内ということもあり、総領事館は日帰り旅行としてアレンジし、帰りの列車の手配をしてくれました。シャンティニケトンとコルカタの距離は約180キロメートル。日本であれば日帰り旅行の範囲内です。しかし、大変なサバイバル旅行が待っていました。

総領事館から、ボルプル発の列車の乗車券をハウラで購入して送ることは難しいので、私自身で購入してほしい、と連絡がありました。講演会は午後6時から。余裕を持って会場に向かいたいと思い、当日午前11時発の特急列車「シャンティニケトン・エクスプレス」を予約することにしました。「シャンティニケトン・エクスプレス」はシャンティニケトンのボルプル駅とコルカタのハウラ駅を2時間強で繋ぎます。

列車の予約に詳しいシュボジット・チャタルジーさんの案内で、宿舎近くの乗車券販売所に行きました。販売所と言っても、昭和のころに小学校前にあったような、文具などの小物を売っている小さな店です。店主が調べたところ、線路工事のため、11時発は運休。その他の時間の特急もこの店からは予約できないとのことでした。

翌日、13時10分発の「シャンティニケトン・エクスプレス」の乗車券をシュボジットさんにボルプル駅で購入してもらいました。乗車日の10日前というのに、なんとそれが最後の1席でした。

いざ乗車してみると、列車は線路工事のためのろのろ運転。到着まで3時間強かかりました。時刻はすでに16時30分。ハウラ駅から会場までは車で40分かかるので、はらはらしました。

現在インドでは交通の高速化のために線路や道路の工事が急ピッチで進められています。その影響をまともに受けてしまったのです。

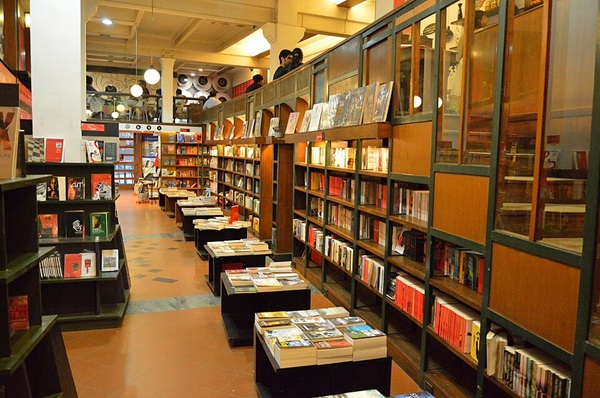

講演会場のオックスフォード・ブックストアは、2016年に初めてインドを訪問したときに訪ねた書店です。

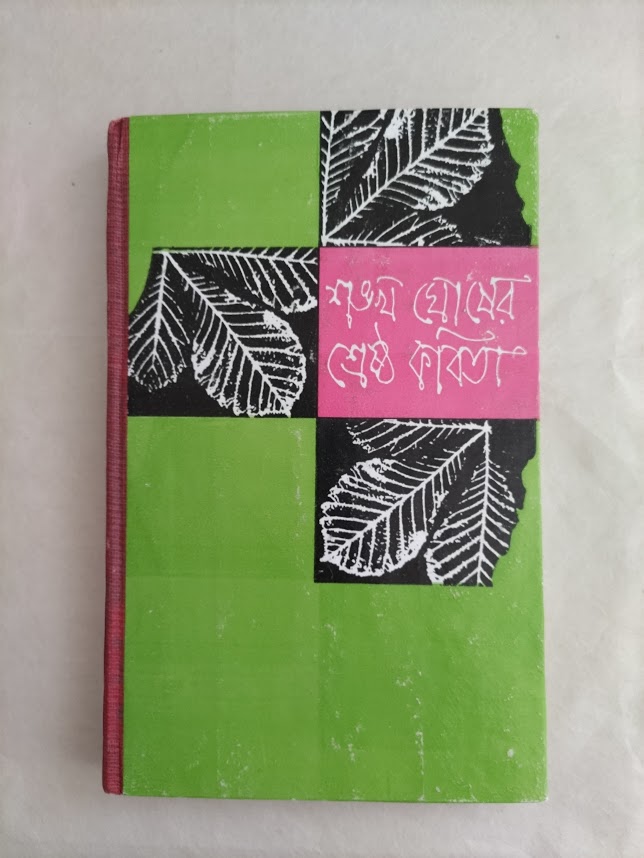

もう一人の講演者で、日本文学作品を数多くベンガル語に翻訳しているアビジット・ムカルジー氏(ジャドプール大学教授)、司会のプロビ・ガンゴパッダェ氏(日本語教育、翻訳が専門)に挨拶した後、詩の書棚に直行しました。日本では手に入りにくい、現代詩人ションコ・ゴーシュの詩集を手に入れたいと思っていたからです。

しかし、ベンガル文字のタイトルが並ぶ書棚からは、なかなか見つけることができません。講演スペースにいたオックスフォード・ブックストア社長に尋ねたところ、社長は書棚に同行し、1冊だけあったゴーシュの詩集をすっと抜き出して、そのままレジへ持ってゆきました。そして、スタッフに美しく包装させ、私にプレゼントしてくれたのです。驚きました。この本はあとで大いに役立つことになります。

講演会には若い人々が多数参加していました。コルカタの人々の日本文学・芸術・文化への関心の高さを実感しました。私は柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)の長歌「石見相聞歌(いわみそうもんか)」を自分自身の英訳で紹介しました。この作品は、現在の島根県西部、石見国(いわみのくに)に地方官として下った男性が、任果てて、現地で娶(めと)った妻と別れる悲しみを歌った作品です。当時、現地の妻を都に連れて帰ることは禁じられていました。この作品では、石見の海底で海藻の群落が靡き合う様子が、妻との幸福な時間の比喩となっています。

続けて、この長歌に通じるものとして、ラビンドラナート・タゴールの、最愛の妻ムリナリニ・デヴィへの挽歌を挙げました。タゴールはこの詩で、大海の中での妻との甘美な再会を望みます。私がタゴールによる英訳を朗読したところ、隣りに座っていた司会のプロビさんが、ベンガル語原詩を美しく朗誦してくれました。

そのせいか、講演会後に私に話しかけてくる若い人々がいました。その一人で、シェークスピアを研究している大学院生は、日本にこれほどまで自分の感性に近い詩があったことに感動した、『萬葉集』についてもっと知りたい、と言いました。とても嬉しく思い、詩を愛するベンガル地方の人々に、『萬葉集』、特に長歌を紹介したいという思いを一層強くしました。

なお、講演会の紹介記事が、2023年8月31日に、The Telegram OnlineのMy Kolkataで配信されました。インドの記事に“Hitomaro”の文字が躍ったことは、これが初めてでしょう。

講演後、21時35分発の列車に乗車するため、副領事にハウラ駅まで車で送ってもらいました。夕食の時間がとれず、また私はビリヤニによる胃腸の不調が治っていなかったため、副領事夫人が車中食としておにぎりを準備してくれていました。

列車に乗り込んで、驚きました。特急列車と思っていたのに、三段式の寝台列車であったのです。背広のまま最下段の狭い寝台に横になると、しばらくして車内の明かりが消えました。インドの列車は車内放送がありません。この列車はボルプルより遥か先が終点なので、寝過ごすと大変なことになります。暗闇の中、スマートフォンのGoogleマップで現在地を確認しながら、眠らないようにLineで知人たちにメッセージを送り続けました。

睡魔と闘い、3時間、何とか持ちこたえてボルプルに近づいたところに、寝ていたはずの近くの乗客たちが、一斉にカーテンを開け、私にボルプルだと告げ始めました。乗車時に副領事が頼んだことを、皆忘れずにいてくれたのです。私は温かい心を抱きながら真夜中のホームに降り立ちました。