誰にも負けない”追求力”で見えた世界〈水野 大運さん・大学理工学部4年〉

2025/10/13

大学で始めたダブルダッチで日本一の座を掴んだ水野さん。新歓で出会ったダブルダッチサークルの音楽に合わせたダンスやアクロバティックな動きに一瞬にして心を奪われた。1年次に初出場した大会では惨敗。「自分がうまくなるまでは一切大会には出ない」と誓った。以後、2つのダブルダッチサークルとダンスサークルを掛け持ちし、昼夜を問わず練習に明け暮れた怒涛の日々。勉学にも妥協はしない。幼少時よりスポーツ、勉学ともに自分の知らないことを知るのが好きで、現在は気象学をとことん追求。「やり切らずに妥協はありえない」と、理工学部の実験やレポートにも全力を尽くす。2年次の冬に、東大サークル「D-act」の中で「NoA-NoA」というチームを結成。「どうしたら日本一になれるか」。導き出した答えは、「互いを活かすために個々の強みを最大限に引き出し、これまでにない唯一無二の独創性で勝負する」こと。技の構成、キャラ作り、音楽やリズムを追求した。満を持して出場した日本一を決める大会「Double Dutch Delight Japan 2024」。全身で感じた「観客との一体感」。これまで真剣に向き合ってきたからこそ見える景色がそこにあった。その結果、結成1年で優勝。国際大会でも4位という快挙を成し遂げた。社会人として次なるステージに立つ水野さん。今後も持ち前の”追求力”を活かし、新たな価値を創出していくにちがいない。

青山学院大学理工学部4年

◆主な活躍 2024年8月 Double Dutch Delight East 優勝/2024年10月 Double Dutch Delight Japan 2024 優勝/2024年12月 National Double Dutch League 第4位

紙幅の関係で「青山学報」への掲載がかなわなかったインタビュー全文をご紹介いたします。

──理工学部4年生と伺っていますが、どの先生の研究室に所属していますか

中田恭子准教授の研究室に所属しています。化学・生命科学科の中でも唯一テーマを自由に決められる理論化学の研究室なんですが、僕は主にPythonなどのプログラムを用いて機械学習を駆使した雲予報の研究をしています。幼少時より空を見上げて雲の形を見るのが好きで、当時から本を読んだり、空を見に行ったりしたことが影響していると思います。自分の研究の方向性が合っているかや研究に関することを聞くために、市立科学館や気象学で有名な先生のいる大学へ訪問をしたりしています。

──雲の形に魅了されたのがきっかけで気象学を研究しているのですね。そんな理工青年を魅了したのがダブルダッチでした。意外な組み合わせにも思えますが、ダブルダッチついて伺っていきます。

まずは、ダブルダッチという競技について教えてください

ダブルダッチは、2本のロープを使って跳ぶ縄跳びのスポーツで、3人(2人のターナー:回し手、1人のジャンパー:跳び手)以上で行われます。向かい合った2人のターナーが、右手と左手のロープを半周ずらせて内側に回し、その中を、ジャンパーが様々な技を交えて跳ぶという競技です。僕がやっているのは、フュージョンと呼ばれる、縄跳びに音楽とアクロバットを含む演技を融合させた競技種目になります。ダブルダッチは、最近多少は認知度が上がってきたものの、まだマイナーなスポーツです。小中学校からダブルダッチを始めて7~10年とか長い経験を積んできた人たちがずっと大会で勝ち続けていく、という経験年数がものをいう部分がまだ大きく残る世界です。

──ダブルダッチの魅力は何だと思いますか

一番はカッコよさ、尋常でないカッコよさでしょうか。日本人のプロチームの一部メンバーがNBAのハーフタイムに出ていたり、とある国のゲストショーやゴット・タレント(公開オーディション番組)に出ていたりと世界で活躍しています。バク宙やバク転をまるで息をするかのごとくいとも簡単にやってしまう、そんな先輩たちが身近にいるので、そうなりたいという憧れがあります。

動画とか見返していた最初の頃は、縄で跳んでいる時の自分ってこんなカッコいいんだと思って、ニヤニヤするくらいでした(笑)。プレーヤーとしても本気で楽しみながら、自分たちのパフォーマンスで、観客を元気づけたり、喜ばせたりすることはなかなかないと思います。間近で観客が見てくれて歓声もすごいので、「とても良かったよ」と反応が直接伝わる環境はダブルダッチならではだと思います。とても励みになりますね。

──観客を魅了するポイントもたくさんあるんですね

そうですね。縄跳びとアクロバットとダンスというこの3つの融合がすごく良くて。縄跳びだけだとやっぱり単調になってしまいますし、アクロバットだけだったら体操の種目に、ダンスとアクロバットだったらブレイキンの種目になってしまいます。しかし、これらの融合、すなわちこの縄跳びに2つの要因が加わることでより魅力的なダブルダッチの種目へと昇華するんだと思います。

縄跳びがあることで、

「今の本当に跳んでいるの?」

「実は足が浮いているの?」

とよく聞かれるのですが、細かくステップを踏んだり、目隠しして跳んだりします。

──目隠しして?!

実際は、音を聞いて跳んでいるので、縄を見なくても跳べるんですよ。実はそんな難しいことではなくて、縄が回る音をリズムでカウントし、そのリズムを意識しながら跳べば、誰にでもできることなんです。でもそれをはたから見ていると、見栄えというか、すごさが際立ちますよね。 なので、縄跳びとダンスとアクロバットの3つを組み合わせたダブルダッチという競技は、唯一無二ですごく魅力的だと思います。

──大会で審査の対象になるのはどんなポイントですか

簡単に言うと、審査結果というのが、技術力、表現力、構成力、オリジナリティ、完成度の5つの項目からなっていて、それぞれ20点満点の総合点で決められます。例えば、ダブルダッチ歴10年のチームだとしたら、技術力が飛び抜けているので、多分満点近くの点数になりますが、そういうチームがいざ表現力とかオリジナリティの項目はどうかというと、今までにも見たことのある技がただ完成度の高いものなら、そこは評価が下がります。技術力と完成度はもちろんですが、他にも構成力やオリジナリティ、表現力というのは、パフォーマーとして、いかに観客を飽きさせないか、見ていて面白いかというのがすごく重要なポイントになります。審査員の人たちは、ダブルダッチの世界でプロとしてもすごい人たちなのですが、一般の観客に伝わるか、見ていて楽しめるかというのはとても大事です。例えば、ひねり技アクロバットは、ひねり技を1つやるにしても、バク宙をやった時とバク宙の中で1回ひねり技を入れた時と、見栄えがあまり変わらないのならば、バク宙だけで十分ということになります。また、当然ミスの数というのも減点の対象になるので、重要になりますけれど、Delightという大会の傾向としては、パフォーマーとしての振る舞いをとても重視していると理解しています。

──ダブルダッチを始めたきっかけを教えてください

ダブルダッチの存在自体は小学校の遊びで知っていたくらいですが、始めたのは、大学1年生からです。小学校では野球を、中学校ではバレーボールをやって、高校では帰宅部でしたが、全球技は趣味でやっていたので、大学に入ったら活発なスポーツをやりたいと考えていました。大学に入ってから、新歓に20か所くらい行ったところ、ダブルダッチに出会い、ダンスあり、アクロバットあり、縄跳びありと、運動量的にも自分に合っているのではと思いました。もともと球技が好きでやっていたのですが、ダンスやアクロバット的な動きにこれまで触れてきたことがなかったので、憧れだけが心のどこかにいつもありました。チャレンジしたいという思いで、You Tubeで調べてみたらすごくカッコよかったので、入サー(サークルに入ること)することにしました。

──他大学のダブルダッチのサークルにも所属していると伺いました

はい。今は青学と他大学の2つのダブルダッチのサークルに入っています。

青学では「Park Jack」に、東大では「D-act」というサークルに所属しており、「D-act」には大学1年生の9月から入りました。というのも「Park Jack」の新歓にたまたま来ていたOBの先輩が、長時間とても熱く語ってくれて、「お前はやる気もあるから、もっとDouble Dutchの強いサークルで技術を磨いてほしい」と東大のインカレサークル「D-act」を勧められました。その先輩に出会っていなければ東大のサークルには入っていないと思います。今回、国際大会に行くためのクラウドファンディングでも応援してくださって、その先輩がいなかったら、僕は今頃大会も出ていないですし、優勝もしていません。

──それで「D-act」に入られたのですね。「D-act」というインカレサークルの中で、「NoA-NoA」というチームを結成するまでのお話を教えてください

「NoA-NoA」は大学2年生の12月8日に結成しました。

今回、東日本部門の「Double Dutch Delight East」(以降、East大会)と日本一を決める全国大会「Double Dutch Delight Japan」(以降、Japan大会)と両方優勝させていただきましたが、僕自身、「Double Dutch Delight」への参加は初めてでした。

「Double Dutch Contest」という大会が3月にありまして、1年生の時に青学のサークルで出場したのですが、その時の結果は、下から数えた方がはるかに早かったです。あまりに勝てなさすぎて、自分のパフォーマンスが評価されないということが、とても悔しくて。その時に「自分がうまくなるまでは絶対大会に出るのはやめよう」と誓いました。

「D-act」に入りながらも、実はチームを組むまではそれほど通えていなくて、2年生の時は青学の「青山ダンシングラバーズジャズダンス愛好会(以降、ADL)」というダンスサークルに入っていました。「ADL」は「Japan Dancers’ Championship」(以降、JDC)で優勝しているようなサークルで、学祭やイベントなどもたくさんあったこともあり、自分にとってすごく良い環境でしたので、一旦ダブルダッチから離れて、「ADL」で1年間みっちりと、まずは自分のダンススキルを磨くための期間にしました。

──ダブルダッチを究める期間を作ったのですね

はい。「D-act」では、1、2年生向けの大会があるので、すでにチームがいくつかできていて、その中でも、思うように勝てない人たちがたくさんいました。1、2年生の間は、先輩が決めたチームで活動をするのですが、3年生になるとこれらのチームが全部一度解散し、まだ続けたい人はあらためてチームを組みます。続けたくなければチームを組まずに、「D-act」に顔を出す程度にしてもいいという状況の中で、僕以外に、「どうしても続けたい、勝ちにいきたいです」という人が4人いました。その後、一緒にご飯を食べに行った時に話し合い、「じゃあ、5人で組もうか」とチームを結成したのが「NoA-NoA」です。 その時は、全国大会優勝とまではいかないですけれど、全国大会への出場を目指して組んだチームでした。しかもほとんどが初心者で、悔しい思いをしてきた人たちだったので、何か1つでも結果を残したいという共通の思いがありました。

──結果を残すために工夫や意識をしたことは何ですか

経験年数がものをいうようなダブルダッチの世界で、僕たちのチームは初心者ばかりで厳しいけれど、後には引きたくないし、頑張るところまで頑張ろうと、僕たちだけでは限界があるからプロのコーチに頼もうと、音源コーチングと、デモコーチングを1人ずつお願いすることにしました。

コーチの二人とは、主にオンラインでミーティングをしながらアドバイスをしてもらっていました。まずチームの方向性を決めました。技術だけでは勝負できなかったので、見たことないような独創性だったり、個性ある衣装やキャラ作りだったりを意識しました。例えば、「NoA-NoA」には女子が1人いたので紅一点を生かした演出や、アクロバットができる子のまだ見たことのないような技を出すようにしました。これまで大会に出ていなかった分、どんなチームなのか全く見当もつかないからこそ、何か1つでも面白いことを披露することができれば、「あの子誰だ? 気になるぞ」と審査員の目に留まります。他にも、個性の強い子のその個性を生かすことができれば、さらに唯一無二のものになります。

大会での音源の長さはだいたい2、3分なのですが、その中で、観客のリアクションを上げるためにどこにピークに持ってきたらいいのか、ここで一気に盛り上げると体力を消耗するからあえて抑えてサビの1個手前で上げるとか、アクロバットは最初の方に大きいものをもってこないと注目度が低くなるとか、審査員や観客視点で、「他チームとは開始時点から違うぞ」と思われるようなアプローチ方法をひたすら研究し練習しました。

その間、自分たちの作ったデモ動画をコーチに見せてフィードバックをもらったり、自分たちで気が付く点をたくさん書き出したりしました。

──唯一無二を目指したのですね

そうなんです。他にも、こだわった点としては、ミスを出さないようにする、ということです。ミスをしてもミスをしていなかったように振る舞う、僕たちは舞台慣れしていないこともあり、ステージ上で堂々と振る舞うように心がけました。

──Japan大会の「NoA-NoA」の動画を見て、こんなにもアクロバティックな動きをするのかと驚いたのですが、練習で上達するために取り入れていることはありますか

すべての練習を録画して、コマ送りでチェックしています。

例えば、新しい技の1つとして、縄の下側で跳んでいる人と側宙をしている人の間に入っていく跳び込み前転という技があったのですが、最初は縄の中に跳び込んでいってもうまく受け身が取れず、毎回打撲の痛みが伴いました。何度も何度もやっていくうちに痛くない時が一回あって。録画した動画をコマ送りしながら、痛みを感じずにできた受け身の方法を分析し、この力を真正面に受けると怪我するから、このタイミングで力を横に流してあげれば痛くないと理解した上で、頭の中でイメージし、練習を繰り返しました。

縄に引っかかった場合も、この動きが早すぎたとか、ここのスペースの方が広いから入りやすいよね、など動画のコマ送りを何度も確認しながら進めていきました。こういった練習方法は、ダブルダッチをする人は全員共通で行っているものだと思います。

【↓Japan大会の「NoA-NoA」の演技↓】

Open部門「NoA-NoA」Double Dutch Delight Japan 2024動画

──まさに、スポーツ科学ですね!

そうですね、たくさん分析しますね。アクロバットとかも踏み込み方ひとつで回転数が変わるので、とても面白いです。当然失敗するので、怪我もつきもので、靭帯を怪我したりすることもあるんですが、妥協しない人ばかりで、チャレンジャーですね。

──これほどアクロバティックな動きがあると、怪我も多いのではないですか

そうですね。以前練習中に顎から落ちて、顎を切ってしまったこともありましたね。

ダブルダッチでは、靭帯を痛める人が多いです。2025年6月のゲストショーに向けて練習していた時に、本番当日の1週間前に足首の靭帯を痛めてしまいました。靭帯損傷の時の診断としては、「1カ月半は跳ばないで」と医師に言われましたけれど、「どうしても跳ばないといけないです」と説得すると理解していただけました。

顎の怪我の時もそうでしたが、たいてい、応援してもらえます。

「君がそのマインドなら、やってごらん。傷口が開いたら縫えばいいから、またおいで」といった具合です(笑)。「全力で頑張ってきます!」という気持ちになりました。

──当時のスケジュールを教えてください

当時、マックスの状態は週7日練習していました。

今回East大会の開催時期が早まったこともあり、ちょうど前期の定期試験期間と被ってしまい、7月20日ごろから一切妥協することなくダブルダッチの練習に行っていました。もちろん試験勉強をしながら、さらに週2日の夜のバイトの他、「ADL」の方も学祭前のダンス練習も夜に入ってきて…。そのため16時から21時まで「ADL」のダンス練習をした後に、ダブルダッチのチームでスタジオを借りて0時から翌朝7時半までの深夜練習をする。それを終えて、そのまま学校に行くというような生活をしていました。かなりハードなスケジュールでした。

──とても一人でこなせる量じゃないですよね。どれだけスケジュールが詰まっているか一度聞いただけでは把握できません

2年生の後期は、大会と重なったため、授業以外に1日に3つくらい予定がある状態が、1カ月間ずっと続いている生活を送っていました。 あれは人生で正直一番きつかったですね。僕が所属している化学・生命科学科が一番忙しくなる時とも重なり、週に手書きで1~2万字も書くような実験レポートや、計算だけでも10時間以上もかかるような実験をしている時期だったので、本当に人生で一番忙しかったですね。

ある朝、大学に行く途中、気分が悪くなり、血を吐いてしまったこともありました。副鼻腔炎をこじらせてしまったのが原因でした。

──身体が先に悲鳴をあげたのですね

確かにダンスとダブルダッチの両方をやるのは無謀だったのかも知れません。

ダンスサークルの「ADL」は、「JDC」で日本一を取るだけあって、深夜練習が多い時は週に2~3回あります。ダブルダッチでも深夜練習があったので、ちょうどスケジュールが被ってしまって、体が追いつかなかったんだと思います。1時間のインターバルがあったとしても移動時間に使われるので、ダブルダッチを早朝までやってから授業に行って、そしてダンスの深夜練習に行くという生活でした。

無謀だったと今は思っていますが、それがなかったら多分、自分自身、技術を磨けていなくて勝てていなかったと思うんです。

「D-act」も「ADL」もすごい人たちの集まりで、全国大会、国際大会出場が当たり前というところだったので、この2つを兼ね合わせたことが、身体的に無理がきてしまったのかも知れません。

──何がそこまで水野さんを駆り立てるのでしょうか

1年生の時に大会で負けた悔しさですね。僕はだいぶ負けず嫌いな性格です。これまでやってきたスポーツで、負けたことがなくて、相手の方が経験が長いからとか、相手が経験者だからとかいう理由で負けるのが嫌なんですよね。密度を濃くすれば負けるはずがないという強い思いがあります。

この基盤を作ってくれたのは、中学校の部活のバレーボールですね。先輩たちが全国大会に行くようなところだけあって、練習もきつく、かなり厳しかったですね。筋トレもすごくて最初の1年目でみんな腹筋が6~8個に割れるほどでした。例えば、「腕立て伏せ100回」といわれたら、100回まで続けないと決して終われない。あれほどきつい練習はその後の人生でまだ経験したことがないくらいです。精神力も鍛えられました。

──そんな忙しいスケジュールの中でも、特に理工学部ということで、勉学との両立は大変だと思いますが、どのように工夫したのですか

僕の所属している化学・生命科学科は、3年生から4年生に上がる時、留年してしまう学生も多くて、バイト1つやっているだけでも「進級できる? 大丈夫?」と言われるくらい理工学部の中でも勉学が大変な学科ともいわれています。そんな中、週2日で深夜にバーでバイトをしていました。

勉強に隙間時間を使うのはもちろんですが、精神力だけは強いということと、幸いにも記憶力がいい方なので、試験直前の2日間は、寝る間を惜しみ、試験の全範囲を頭に詰め込むという方法を取っていました。

どうしても時間を要する実験レポートは、移動の電車の中で座りながらでも立ちながらでもパソコンを開いてやったり、クリップボードを壁に充ててレポートを書いたりしていました。深夜練習のちょっとした休憩や40分ほどの長い休憩時間にもレポートを書いていました。深夜練習明けに提出というパターンが一番きつくて、例えば、残り3時間で終わるかなという見込みの場合は、深夜練習の終わった朝の6時から学校に向かいながら書き、学校に着いてからも書いて仕上げて、提出締め切りの10時半までになんとか間に合わせましたね。

──昭和時代の猛烈サラリーマン以上ですね

そうかもしれませんね(笑)。結果、成績の評定はAくらいでした。

もともと数式とか、その文字の羅列を覚えるのが得意なんですが、かなり努力はしました。「無理」だなと思う科目はなかったです。

何かを理由にやり切らないことは論外だと思っていて、勉強もしっかりとできた上で、部活やバイトもできる方がカッコいいという思いから、勉強は決して手を抜かないと決めていました。

──水野さんにとって「カッコよさ」というのは「やり切る」ということなんですね

そうです。大学1年生の時に出会った理工学部に在籍していた先輩は、勉強もダンス競技部でもとても頑張っていてカッコよかったんです。その先輩に出会ってからというもの、ギリギリ直前になってしまう時はたまにありますが、それ以外の時は、勉強はできる時に事前にやっておこうと実践してきました。

2024年度の本学の学生表彰授与式の時に、稲積宏誠学長に「今年はダブルダッチの学生もいるんだね」とおしゃっていただき、とても嬉しかったです。その後の立食パーティーでは握手もしていただきました。

──これまでで一番印象に残っている大会は何ですか

Japan大会より、East大会ですね。10月27日のJapan大会に出るためには、まずはEast大会で勝たなければならず、East大会で優勝したチームが日本一になるくらい全国の中でも層が厚く、強いチームが勢ぞろいしているような中で、このEast大会をなんとか突破することができれば、僕らの目標であるJapan大会出場への夢が叶うと、まずはEast大会での優勝を目標に持っていくことにしました。ところが、毎年9月開催のはずのこのEast大会が、僕たちが出場する年は、例年より開催が1ヶ月以上早まったので、焦りながらもひたすら練習に打ち込みました。

Japan大会の出場は目指してはいましたが、初心者ばかりのメンバー構成の自分たちが日本一を目指しているとは口が裂けても言えず(笑)、層の厚いEast大会で、まさかの1位という結果にとても驚きました。

──East大会を経て臨んだJapan大会では、どんな思いでしたか

実際大会になると、“ノーミス”、いわゆるミスがない状態で終えるというチームは少ないんですよね。East大会やJapan大会などでは、上のレベルになればなるほどそれだけ攻めていくので、ミスがどうしても出てしまいます。East大会では僕たちも小さなミスがでてしまったのですが、Japan大会本番では、ノーミスで終えることができました。練習ではできなかったことだったので、とても嬉しかったです。そういった意味でチームが一丸となっているのを感じました。

メンバー全員喜びすぎて、気づいたら酸欠になって倒れているメンバーもいたほどでした。

──ノーミスというのはそれだけ大変なことなのですね

今回のJapan大会は、ミスなく終えたチームが僕のチームしかなかったので、それも大きく結果に影響したと思います。もし僕たちより上手い、例えば2位のチームがノーミスだったら、多分僕たちは日本一じゃなかった。でも、本番というプレッシャーの中で、ミスなく演技ができたので、日本一になれたんだと思います。練習では出せなかったノーミスを本番で出せたというのはすごく大きかったです。支えてくれた二人のコーチたちが、大会当日は見に来てくれて、特に、音源担当のコーチは、救護のスペシャリストでもあるので、舞台袖のすぐ横にいてくれて、それも心強かったです。コーチも含めてチームの団結力を感じました。

─ダブルダッチにおける水野さんの得意なことは何ですか。それを「NoA-NoA」でどのように生かしましたか

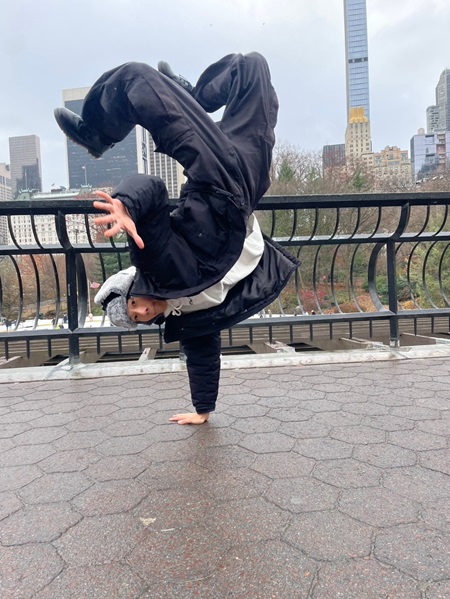

ブレイキンのちょっとした動きやフリーズが得意です。他には、ダンスから持ち込んだ動きや人の背中で行うハンドスプリング(前方倒立転回跳び)ですね。僕は特にこういう大技が得意というタイプではなく、ちょっとしたニッチな部分をつくような動きが得意ですね。チーム内で唯一のダンス経験者としての観点から、これをやったら面白くなるんじゃない? とダブルダッチ界にはないようなダンスの枠組みを取り入れた大技との隙間のつなぎや、細かい音に合わせた動きを得意としています。例えば、ブレイカーフリーズ(片手逆立ちで静止するダンスの最後の決めポーズ)や、ハンドスプリングなどの動きを音に当てはめていくといった感じです。

──ダンスの経験が生かされたんですね

はい。得意技のフリーズはブレイキンですけれど、ヒップホップを主に取り入れました。ダンス第一線で頑張っている人達とは比べものにはならないですが、このチームでは、他の4人がダンスをやっていなかったからこそ、大学2年生から始めたダンスの基礎をメンバーに伝えることができたので、チームのダンスの基礎の底上げや、フォーメーションを考えていく上で、貢献できたのではと思います。

──日本一になった後、国際大会に出場されましたね

Japan大会で優勝した後、12月にニューヨークで行われた国際大会「National Double Dutch League」に出場しました。

渡航費のうち一人40万円程を自己負担しなければならず、それを僕たちが自力で賄うことは難しかったため、初めは経済的な面からも僕たちは行かないつもりでした。東大の先輩たちから、例年クラウドファンディングをして渡航費を捻出していることを教えてもらい、一転して、クラウドファンディングで協力を呼びかけることにしました。自分たちで記事を書き、ネットで呼びかけて、毎日SNSを運用。業者に「NoA-NoA」のオリジナルグッズを発注したり、協力してくれた方々へのお礼のメールを書いたりと、練習の他にも短時間で行うことはたくさんありましたが、みなさまからの協力のおかげで渡航することができ、ニューヨークでの経験はかけがえのないものとなりました。

──その国際大会では、見事4位という結果を残されましたね

はい。国際大会という大舞台に出場できたこともとても貴重な経験でしたが、現地でも小学校を訪問し、ダブルダッチの楽しさを伝えたり、パフォーマンスを披露したりして、現地の人たちとも交流ができたことがとても楽しかったです。

経験者がものをいう世界で、East大会とJapan大会で1位を取ったことは、夢のようで、未だにメンバー誰もが実感していないですね。

──水野さんにとって「NoA-NoA」の仲間はどういう存在ですか

すごく心強い存在です。メンバーについて言えば、良きライバルであり、信じられる友であり、お互いを成長させられる存在ですね。みんな他人を否定しないですね。大学とか関係なく、無理かなと自分では思っても「やろうよ」と否定することなく応援してくれる。だから、今までになかった技が組み合わせられたり、とんでもないアクロバットの組み合わせができたりしたんだと思います。本当にこのメンバーで活動ができてよかったと思います。

また、仲間という言葉の意味をコーチ陣まで広げて言えば、憧れの人でしょうか。ダブルダッチの初心者4人と経験者が1人しかいない、たかだか結成して1年も満たないチームが「全国目指します」というチャレンジは、すごく無謀だと思うんですよ。でも、それを一切断ることなく本気で後押ししてくれ、常に応援してくれたということが本当に嬉しかったです。こんなにも応援してもらったら勝つしかないという強力な原動力になりました。

──素晴らしい人たちに恵まれましたね

さらに大きな意味でのダブルダッチをしている人をみんな仲間と捉えるのであれば、パフォーマーとしても、人としても魅力的な人が多いです。マイナーなスポーツだからこそ、人とのつながりを大切にしているんですよね。例えば、大学2年生の時にやったダブルダッチの普及活動は、全国からサークルが集まったり、また全国を対象としたイベントが地方で開催されたりするので、そこで出会う人たちとのつながりも強くなる。

こうやって着実にダブルダッチの歴史が毎年更新され、互いの技術が上がっていくのだと思いますね。

大きな意味で、仲間とは、感謝の対象であり、憧れの対象でしょうか。

──「NoA-NoA」のメンバーと過ごしながら、ご自身が変化したことはありますか

チームスポーツといっても5人という少ない人数で、しかも部活の先生やコーチがいる環境と違って大人の管理下にない状況です。5人で集まるスケジュールや、大会への参加費の振り込み、国際大会へいくための資金集めのためのクラウドファンディングの依頼、今後のスケジュールの共有など、細かいやり取りが5人の間で発生します。たまにそんな細かいやり取りにストレスがたまる時もあるんですが、そういった時は抱え込まず、相手に言えるようになりました。例えば電車が遅れる可能性がある時は、ぎりぎりになってから伝えるのではなく、事前に伝えるとか、コーチへのメール文をどう書くか、とか相手の立場に立って行動するような社会性が身についたと思います。「NoA-NoA」のメンバーに出会うまでの1、2年生の時にはできていなかったことです。家族よりも友達よりも恋人よりもこの5人で会う時間が長いので、おかげで人間性の大切さというのを学びましたね。

──パフォーマンスをしている時はどのような景色が見えるものですか

大会でステージに立つ前は、2、3000人もの観客の中、歓声もすごいので、こんなステージに本当に立つのかと思うと、プレッシャーでとても緊張しました。でもいざ自分たちの番が始まると、ただただ楽しくて、始まってから終わるまであっという間でした。もちろん息切れはしますけれど、やっている間は不思議と疲れも感じませんし、一瞬たりとも考える暇がないほど集中していましたね。やり切った後の達成感は、言葉で表すのが難しいですが、あれは、ひたすら練習に向き合い続けたからこそ得られたものだと思います。あの瞬間の輝き、あの景色は、ずっと心に焼きつけていたい、そんな気持ちになりました。

──ダブルダッチをやり切ったという水野さんが、これから挑戦してみようと思うことは何ですか

ちょうど就活が終わり、外資系のコンサルティング会社に内定をいただいたところです。週6日で練習がフルにあった時は就活を一切できる環境になかったので、今年の2月から就活を始めました。 何社か内定をいただいたうち、このコンサルティング会社へ行こうと思っています。大学院に進学するか迷いましたが、大学院へは行かずに学業は一旦終了です。

今は、企業にお世話になって、そこで色々なことを学びたくて。関わるプロジェクト自体は、3~4年で1つくらいだと聞いていますが、市場規模が大きいということ、知らない人と話すことも好きなので、1つのプロジェクトだけでも関われる人はとても多いのかなと思うと楽しみです。

他にもいずれはダブルダッチの先輩が活躍している国へ旅をするのもいいなとも思っています。

──これからの未来が輝いてみえます。本日は、大変お忙しいスケジュールの中、取材に応じていただきありがとうございました。「一切の妥協をしない」で追い求める水野さんのこれからの益々のご活躍を応援しています!