中等部・大学間連携「スタディルーム」

2025/10/23

中等部では、中間・期末テストの前の2週間、カフェテリアで放課後に本学の大学生ボランティアが試験勉強のサポートを行う「スタディルーム」が開室します。2013年度に始まった総合学園ならではの特色ある取り組みの一つ、中等部・大学間連携の「スタディルーム」についてご紹介します。

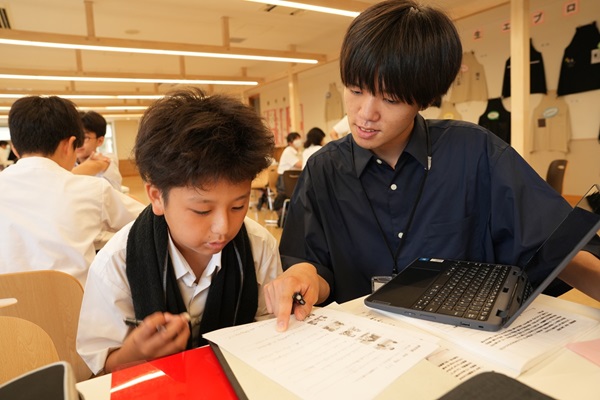

1学期の期末試験を間近に控えた7月2日、生徒たちが中等部カフェテリアに続々と集まってきました。この日スタディルームに来ていた大学生ボランティアは、仙海陽翔さん一人。普段は複数のボランティアがいるのですが、この日は他のボランティアが来られなくなってしまったそうです。

この日訪れた生徒の数は、49人。スタディルームでの過ごし方は生徒によって様々で、一人で黙々と勉強する人もいれば、7〜8人で賑やかに過ごす1年生男子のグループや、静かで大人びた3年生のグループもいます。仙海さんは各テーブルをまわって生徒に声をかけたり、質問に答えたりしています。「期末の点数が悪いと試合に出られないんです」と、ある部に所属する生徒の真剣な声も聞こえてきました。

スタディルーム終了後、仙海さんにお話を伺いました。

──応募した理由を教えてください。

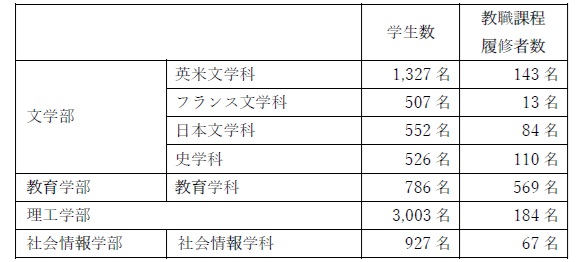

スタディルームで学習支援を行うボランティアは、基本的に青山学院大学の教職課程履修者を対象に募集されています。私は大学1年次から教職課程をとっており、教育について学問的な内容は多く学んできたのですが、実際に生徒と関わりながら「教える」という経験をしたことがなかったため、このボランティアでその経験をしたいと思い、応募しました。

──どの教科を教えているのですか。

スタディルームでは、教科ごとに担当のボランティアが在籍しているわけではありません。そのため、文系・理系を問わず様々な質問を受けます。生徒の質問のレベルは高く、自分の取得しようとしている教員免許の教科以外の質問は、義務教育の範囲内とはいえ十分に答えられないこともよくあります。過去にはプログラミング言語について質問されたこともありました。ただ、中等部の先生からは「自分の教科でないと分からないこともあると思いますが、正解を教えるのではなく、生徒と一緒に考えてあげてください」と助言をいただいています。

──どの学年の生徒が多いですか。

1、2年生が多いです。スタディルームの終了時刻を過ぎても「もっとここにいたい」という生徒は少なくありません。スタディルームは学習の場であると同時に、生徒にとって友人や大学生と気軽に話ができる、居場所の一つになっていると感じます。

──生徒に接する際に心がけていることはありますか。

単に質問を受けて答えるだけではなく、手を挙げて質問することに抵抗がある生徒もいると思うので、様子を見ながら積極的に声をかけるようにしています。数学などでは、その問題の解法にとどまらず、別の解き方や考え方も示したり、ミスせず短時間で計算を行うための工夫の仕方を伝えたりもするようにしています。また、「根本的な考え方を理解できる」「図やイラストで視覚的にわかる」「今後の学習と繋がる」ような説明を心掛けています。

──先生に求められる大切なことですね。

今年の5月に教育実習に行ったのですが、その時に感じたのは集団指導の難しさです。ひとつのクラスにはその教科が得意な生徒も苦手な生徒もいます。限られた授業時間の中では、クラス全員が完全に理解できるまで丁寧に説明するのには限界があります。一方でスタディルームは個別なので、それぞれの生徒の苦手や疑問点に合わせて、わかるまで寄り添って教えられるのが良いところだと思います。

──指導する上で昨年から進歩したと感じる点はありますか。

ボランティアも今年で2年目に入り、生徒がどこに躓きやすいかが段々と見えてきました。同じような質問を複数の生徒から受けることもよくあり、昨年度よりも見通しを持って教えられるようになってきたと思います。

──中等部生を教えていて親近感を覚えますか。

はい、同じキャンパスに通う青山学院の学生として親しみを感じます。大学の友人で中等部出身の学生もいますし、教育実習の講義を担当してくださっている先生が中等部でも英語の授業をされていたりと、大学と中等部は色々な面で繋がりがあると思います。

──思春期の子との接し方が難しいことなどありますか。

多感な時期の中学生に対する接し方は難しいですが、教職課程では生徒との関わり方や心理についても、「教育相談」や「教育心理」といった講義で、簡単にですが学んでいます。スタディルームでは、学校生活や将来のことについての悩みを話してくれることもあります。“先輩”でも“先生”でもない、ちょうど良い距離の大学生だからこそ話せることもあると思うので、気軽に話しかけてほしいと思っています。

──青山学院中等部生の特徴はありますか。

私は公立の中学校出身なのですが、青学の中等部で勉強を教えていると、学力が高く学問に関心の強い生徒が多いと感じます。

──英米文学科の学生さんで教職を目指す人は多いのですか。

教職課程の履修者は以前と比べて減ってきているそうですが、同じ学年で教職をとっている学生は30人ほどいます。

──教員採用試験が近いのでは。

今のところ私立中学校の教師を目指しています。

──教師になれますよう願っております。

これからも中等部生へのご指導、よろしくお願いします。

教科別の学習記録や引継ぎ事項に目を通してから臨み、終わった後も引継ぎ事項を書き加えるなど、教えること以外にもすべきことはたくさんあります。しかし生徒と接し、勉強を教えることが心から楽しい様子の仙海さんでした。

仲間だけで勉強しあう生徒、かたまっているものの別々に勉強している生徒など、スタイルは様々でした。なかには賑やかな環境の方が逆に集中できると、一人で黙々と勉強する生徒もいました。

参加する生徒は1年生が多く、仲間としゃべりながら、楽しく勉強ができる空間を設けている点が良いと思います。毎年10名前後の大学生がボランティアで来てくれます。

大学生からは勉強の進め方のアドバイスももらえるのが良いところですね。教師には言えない勉強以外のことも話しているようです。大変助かっています。