江戸東京③「けん玉」【青山学院中等部3年生選択授業】

2025/11/26

今年、小川広記先生と水野祐輔先生がタッグを組んで開講した3年生選択授業「江戸東京」。

ゲストスピーカーをお迎えして、間近で本物の江戸文化を見て体験する授業、巡検で各地を訪れ、その土地の歴史と今を知る授業が展開されている。

ぜひレポートをご覧ください。

今回は第3弾のレポート「けん玉」をご紹介します。

2025年11月5日

小川先生

「これまでも江戸文化のプロ中のプロの方々にお越しいただき、体験してきました。

今日も、中等部の頃からテレビに出ている卒業生に来てもらいました。見た目も変わりがありませんが、NHKの『紅白歌合戦』にも出ている方です」。

小川先生から紹介されて登壇した、江戸文化を伝えてくださる本日のゲストスピーカーは、中等部の坂本顕大先生。

NHK紅白歌合戦のけん玉チャレンジの企画に出演したり、イベントでパフォーマンスを披露するなど、けん玉の普及活動も行っている。公益社団法人日本けん玉協会(1975年設立)の会員でもある。

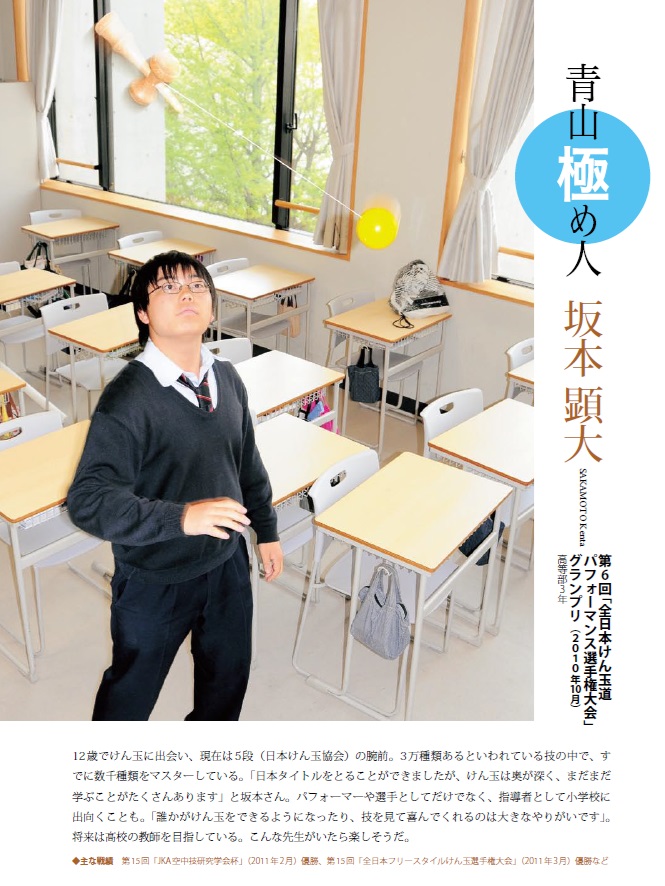

実は、今からさかのぼること14年、坂本先生が高等部の3年生だった時、『青山学報』の新企画コーナー【青山極め人】に登場いただいた最初の【極め人】だった。高等部3年生の時、全日本けん玉道パフォーマンス選手権大会で優勝し、翌年には平成23年度全日本フリースタイルけん玉選手権大会で優勝している、けん玉の達人だ。

小川先生の冒頭のご挨拶の後、私はすかさず当時の『青山学報』の記事を生徒に配った。そこに掲載した写真は、高等部の教室で撮影した私の会心の1枚でもあった。

坂本先生

「『青山学報』で取材されて14年経ちました。今も『青山学報』では毎号に【極め人】が登場していて、教え子の小田島寛奈さん(トライアスロン)や内田実那さん・奈那さん姉妹(レスリング)が登場しているのを見ると、時が経ったなあと感じます」。

そして早速、先生からプリントが2枚配られた。

けん玉には3種類のタイプがある、との紹介から始まり、けん玉の歴史が紹介された。

世界中に似たような遊びがあり、日本では、アイヌの人々が鹿の角と爪で作った玩具があったそうで、先生は即興で、木の細長い棒とガムテープを使ってけん玉のように使って見せた。

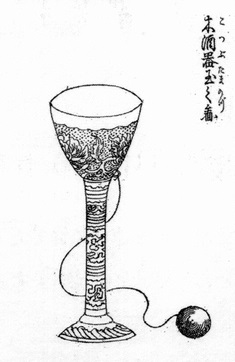

今のけん玉の源流は、フランスで始まった「ビルボケ」と呼ばれた、玉の穴にさす形の貴族の遊びだとされている。日本には江戸時代、オランダ人から長崎の出島を通して伝来したという説があり、18世紀に著わされた『拳会角力図会(けんさらえすまいずえ)』や『嬉遊笑覧(きゆうしょうらん)』といった文献にけん玉らしきものが登場しているという。そして1876年、文部省が発行した『童女筌(どうじょせん)』に、西洋の玩具として登場。大正時代に原型ができ「日月ボール」と呼ばれ、大流行したそうだ。

プリントには、江戸時代の浮世絵師・歌川国貞の絵や、『拳会角力図会』に描かれたけん玉が紹介されているが、プリントの説明はそこそこに、早速先生の実演が始まった。

生徒からは「おーっ」という感嘆の声が漏れる。

「見るとやってみたくなりますよね。やるにはやり方やコツがあります。みんなで教えあいながらみんなが上達する。コミュニケーションのツールともなります」。

そして机の下から、用意していた生徒の人数分のけん玉を取り出した。玉の色がカラフルだ。左利き用のけん玉も用意してある。

「紫は冠位十二階の制度で一番上の色だね」と歴史のトピックも交える。

「青はよく使ったなあ」

「体験会に来た子どもが一番手にするのが緑色でした」

といった色にまつわるエピソードを披露。

ランダムに渡されて、友達とお気に入りの色のけん玉と交換した後、早速動かしてみる生徒たち。

筋のいい生徒もいれば、なかなか皿に乗せられない生徒も。

そのうち、「立ってやった方がいいかも」と、ある生徒が気づく。

そこで先生からも、「タブレット端末に当たったら壊れてしまいます。スペースを確保するために机を移動しましょう」

机が一斉に後方へ。

広々となったスペースで再開。

「できた」「やばい、できない」という声が相半ばする教室。

ここで基本の持ち方を学ぶ。

「フライパン持ちだと力が伝わりません。中指と薬指を皿にかけて持ちましょう」

そして基本の動作。

「膝を使ってみましょう」

「1・2・3のリズムで」

と先生からのアドバイスを受けて、すぐにコツをつかむ生徒たち。

「おー、できた!」と喜ぶ声がそこかしこにあがる。

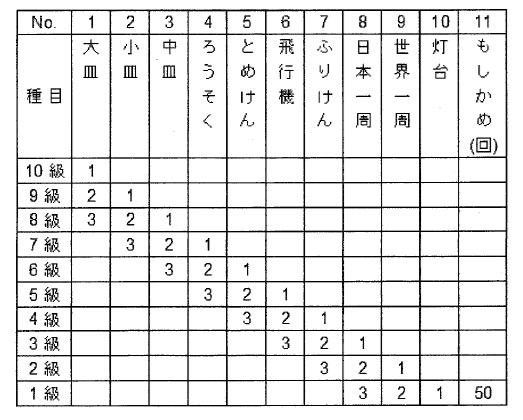

スクリーンには検定表が映し出された。

「10級は【大皿】です。この大皿に1回乗せられれば合格です」

「【大皿】の連続成功記録は何回か知っていますか? 128回です」

これは、2024年12月31日の第75回NHK紅白歌合戦で樹立した世界記録のことだ。「けん玉の大皿を連続で成功させた日本最長の人の列」という名前でギネス世界記録に認定されている。坂本先生も世界記録を樹立したメンバーの一人だ。

早速、【大皿】に挑戦。

みなすぐにできて、すぐさま【小皿】に挑戦。

「もう9級合格できるね」と先生がほめる。

そして【中皿】。

【ろうそく】にも挑戦。

けん先を持って中皿に玉を乗せる技。

少し難しくなってきたようだ。

できた生徒に向かって「7級の技ができました」。

【とめけん】のコツは、玉を回さないこと。

「玉をもう少し上にあげて回り込ませるのがコツです」

周りの生徒同士でコツを教えあっている。

☆これ以降の技は、ページ最下部のリンク「日本けん玉協会ウェブサイト」内の、技を紹介している動画をぜひご覧ください。

【とめけん】ができた生徒が、「先生、【飛行機】をやりたいです」。

先生が手本を見せる。

玉を持って、けん玉を振り上げ、穴にけん先を入れる。

「ゆっくりゆっくりやること」

「早く動かしたらダメ」

「けん先と穴をしっかり目で見て」

「腕と手首を両方使って」

「脇を締めて」

先生からコツを教わると、たちまちできてしまう生徒たち。

「よしっ!」「おー!」

できた生徒たちから声が上がり、小躍りする生徒も。

「穴がこない」

「さっきイケそうだった」

そんな声も聞こえてくる。

先生は立て続けに高度な技を披露する。

【ふりけん】【日本一周】【世界一周】【灯台】

生徒も一生懸命ノンストップで振っている。

集中力が高まる生徒たち。

残り10分となり、ここからは急ぎ足で、段位の説明。

未成年は五段まで取得可能で、坂本先生は六段を有しているそうだ。

七段取得のチャンスがこれまでなかったとのこと。条件が厳しいようだ。

(段位の数字は漢数字になります)

そして段位の技を披露する坂本先生。

【けん先すべり】【地球まわし】【うぐいす】

初めて聞く名前ばかりだ。

「下から引き上げて、大皿のふちに玉の穴をかませます」と言って【うぐいす】が成功すると、生徒からは「えっ?」という驚きの声が。

日本けん玉協会のウェブサイトに技の紹介動画が掲載されているのでぜひ見ていただきたいのだが、「かませます」の部分、着地点が難しい。

「【はねけん】は10回中1回できれば合格です」

完成すると、生徒からは驚きの声と拍手が送られる。

確かに自然と拍手したくなる技だ。

五段技の【うぐいすの谷渡り】

もはや神業だ。

生徒たちは自分の手を止め、先生の実技に真剣に見入っている。

この後も技のオンパレード。

【おとしだま】【空中ブランコ】【月面着陸】【ひっつき虫】【ろうそく返し】【玉つきさし】【宇宙遊泳】【円月殺法】

驚きの声、「マジックみたい!」

まさにマジックを見せられているかのよう。

そして、赤い大玉のけん玉を取り出す先生。

なんと、糸が付いていない。

玉を上げながらけん玉で受けることを繰り返し、自由にリズムを刻んでいる。

「タップダンスみたい」と生徒。

最後は、「糸」と言われる【バトン】のオリジナル技を披露。

全国大会で出す技だという。

もはやけん玉ではない。空中でけん玉が疾風のごとく舞っている。

見事、成功。

拍手が起こった。

ここで授業は終了。

生徒たちから「ありがとうございました」の声と、拍手が送られた。

6時限目の授業が始まるまでの休憩時間、生徒たちは様々な技にチャレンジ。

坂本先生にコツを教わっている。

生徒たちの追究心が素晴らしい。

小川先生は「けん玉は、集中力や注意力を高める効果があります。野球部などの部活の練習など、スポーツに取り入れることもあります」と語ってくださった。

そのほかにも、失敗してもすぐに何度でも挑戦できることから、メンタルが強化され達成感を味わえたり、脳機能の活性化が図られることから、認知症予防のために高齢者施設でも取り入れているところがあるそうだ。

身近に「けん玉」という江戸時代から続く玩具を見事に操るプロフェッショナルが存在し、直接その技を間近で見て、体験した生徒たち。海外の人たちとの交流の際のコミュニケーションツールとしても有効であろう。日本の文化を身につけ、ぜひ、世界に羽ばたいてもらいたい。