天竺にあかねさす【第1回 日本文学を学ぶインドの若い人々】

2025/04/08

| 今回から小松靖彦先生が「日本研究機関支援プログラム」で行った授業にまつわる連載が始まります。ぜひお楽しみください!(アオガクプラス編集部) |

私の専攻する日本古典文学ではインドのことを「天竺(てんじく)」と言います。川の名であるSindhuが中国で「身毒」と音訳され、それが「天篤」、さらに「天竺」(「篤」と「竺」は同音同字)に変化し、インドを表すための専用の用語・用字となったと考えられています。

このように「天竺」という表記は音を写したものですが、「天」という漢字には、天空を隔てた遠い国というイメージが込められているようです。日本古典文学では、「天竺」は中国のさらに向こうの未知の国であり、釈迦が生まれ育った遠い憧れの国とされています。

現代日本でも、インドは〝神秘の国〟と見られています。しかし、実際にインドに長期滞在してみると、決して〝神秘の国〟ではありませんでした。

私は、2023年8月の1か月間、国際交流基金の「日本研究機関支援プログラム」の客員教授としてビッショ・バロティ大学(タゴール国際大学)で教鞭を執りました。2016年に青山学院大学で開催された全国大学国語国文学会創立60周年記念大会で知遇を得たビッショ・バロティ大学日本学科長ギータ・A・キニ教授からの招きでした。

ビッショ・バロティ大学は、インドの詩聖ラビンドラナート・タゴールが、1901年に、自然の中で少人数教育を行うために設立したブラフマン修養道場に始まります。大学のあるシャンティニケトンは、東インドのベンガル地方の中心都市コルカタから北方約180キロメートル、今でも特急列車で3時間、車で5時間かかります。1921年に道場は東西文明の融合をめざす大学へと発展し、1951年に国立大学に昇格しました。

私は学部1年生の「日本文化(近代)」、2年生の「日本文化(前近代)」、3年生の「日本文学」、大学院修士課程の「日本文化と社会」の科目を担当することになり、さらに博士課程の大学院生の研究指導も任されました。

シャンティニケトンに着いた時期は雨季の始まりでした。大学から少し離れたところにあるディヴィク・ソウルフル・ステイが私の宿舎です。その2階建ての屋上で、微風を受けながら、インドハッカが白い羽を舞いのように羽ばたかせながら飛ぶ姿を見るところから私の一日は始まります。

授業は午後からで、大学院生のデボプリヨ・ダスさんがバイクで迎えに来ます。その頃に、遠くに雷鳴が聞こえ始めます。雨が降り出す前に、と急ぎダスさんのバイクの後ろに乗り込むと、バイクは10分ほど、でこぼこ道を、路上の牛もよけながら驀進(ばくしん)します。

あるとき、とうとう出発前に土砂降りとなりました。宿舎のマネージャーにトゥートゥー(三輪タクシー)を手配してもらい大学に向かいましたが、もう道は濁流の川となっていました。

大学に着くと、学生たちが激しい雷雨の中、教室に来てくれていました。しかし、最初の2年生の講義の途中で停電。

復旧しては停電を繰り返し、停電のままとなったところで授業を終了しました。次の大学院の講義は最初から停電です。暗闇の中、大学院生たちのスマートフォンの小さな明かりを頼りに授業をすることになりました。顔や動作ははっきり見えないものの、熱心に耳を傾けノートをとる気配が暗闇の教室に満ちていました。

大学院では、文学に表れた日本人の死生観、身体観などについて6時間講義しました。ただし、私が一方的に話すのではなく、学生と対話しながら授業を進めました。

たとえば、『古今和歌集』の梅の香りを詠んだ歌を紹介したあと、インドで最も香りがよいとされる花は何か学生に尋ねます。すると、皆少し考えてから「シウリ」と答え、秋の夜に咲くジャスミンだと教えてくれます。

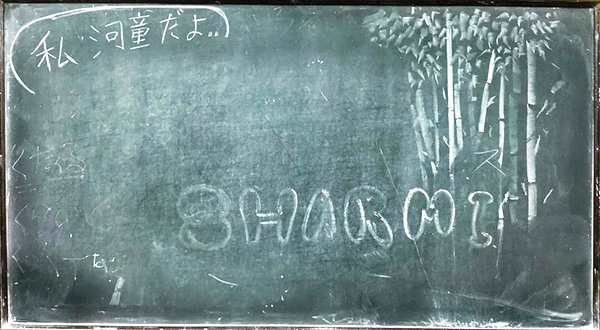

私が文字を知りたいと言うと、一人の学生が前に出て黒板(日本ではもう見なくなった木製)にチョークでশিউলি(シウリ)と書いてくれます。

では、春によい声で鳴くウグイスに当たる鳥は何かと尋ねると、কুইল(コエル。日本名オニカッコウ)と書きます。

自然物だけでなく、日本特有の「仕方ない」という感情に当たるベンガル語なども教えてもらいました。

私は文学研究において〈文学交流〉の視点を重視しています。〈文学交流〉の視点とは、異なる国・地域・民族・エスニシティの文学の交流を〈双方向〉的に捉えるものです。教室でも、自分が一方的に教えるだけでなく、相手から教えられることで相互理解を深められると考えています。

ところで、8月は雨季とはいえ、雨の降らない昼間の時間はかなり高温となります。しかし、どの教室にも冷房はありません。3年生の「日本文学」の教室は、天井にファンがありますが、大きな回転音を立てるので、私は声を張り上げ、学生たちも聞き逃すまいと耳を傾けることになります。

その環境の中、日本上代文学について講義しました。1時間を使い、『萬葉集』の、柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)が亡くなった妻を悼む長歌を紹介しました。「泣血哀慟歌(きゅうけつあいどうか)」と言われるこの作品は、悲しみの限りを尽くしながらも、妻の〈死〉に打ちひしがれるのではなく、なおも妻の存在を感じながら、この世界を生きようとする〈愛〉を歌っています。

解説の後、感想を求めると、ひとりの学生は「1000年以上前の作品なのに悲しみが直接心に伝わってくる」と言いました。また、別の学生は、人麻呂の〈愛〉に感動し、授業中に作った、別れてしまった恋人への思いを詠んだ自作の詩を、私のところに見せにきました。

ベンガル地方の人々は普段から好んで詩を作ります。詩作によって養われた感性の豊かさゆえかもしれませんが、時間も空間も遠く隔たった『萬葉集』の歌に、インドの若い人々がごく自然に心の共鳴板を響かせたことに深い感銘を受けずにはいられませんでした。

このように、インドには、日本語・日本文学・日本文化を深く知りたいと切望し、厳しい環境の中でも日々勉学に励むたくさんの若い人々がいます。この人々の熱意に応じることこそが、今日本で研究を進めている私たちの務めだと思います。そして、かつて「天竺」と言われた地で、「あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る」(額田王(ぬかたのおおきみ))などに込められた〈萬葉の心〉を、インドの若い人が講義する日の来ることを思い描いています。