天竺にあかねさす【第2回 水の力を思う】

2025/06/30

2023年8月7日朝、私はコルカタから、客員教授として講義するビッショ・バロティ大学のあるシャンティニケトンに向けて車で出発しました。市街地を抜け高速道路をしばらく走ると、見えてきたのは田植え作業の風景でした。

水をいっぱいに満たした田に束ねた稲の苗を点々と浮かべ、その間を5人ぐらいで腰を屈めて手作業で苗を植えています。機械化の進んだ今日の日本ではあまり見られなくなった風景です。

私は学生の頃に母方の実家の農家に田植えの手伝いに行ったときに体験した、温まった水と泥の感触を思い出していました。そして、1か月の滞在の間に、インドにおける〈水の力〉を知ることになりました。

私がビッショ・バロティ大学に着いたころから、シャンティニケトンは雨季に入りました。

授業開始2週目、宿舎から大学への移動中、突然大雨に見舞われ、道の傍らにあった大学の守衛さんの小屋に逃げ込みました。送迎係のデボプリヨ・ダスさんのバイクの後部席で私は雨に大分濡れてしまっていました。

雨足はなかなか弱まらず、私はようやくトゥートゥー(三輪タクシー)を見つけて大学に向かいました。翌日午後から体がだるく、胃腸の調子もおかしくなりました。にもかかわらず、翌々日に、ビッショ・バロティ大学の若い人たちが招待してくれたレストランで、油気の非常に多いビリヤニを食べてしまい、発熱と腹痛に苦しむことになりました。

2021年秋から22年夏に青山学院大学で客員研究員を務め、帰国後に『日本霊異記』とジャータカ(釈迦の前世の物語)の比較研究で博士号を取得し、今回コルカタに迎えにくる予定であったシュボジット・チャタルジーさんも、私がシャンティニケトンに着く少し前に、バイクの運転中に雨に濡れてひどい風邪を引いていました。インドでは雨に濡れることは禁物であったのです。

ある程度回復してから私の宿舎に訪ねて来たシュボジットさんに、風邪薬の買い方を教えてほしいと尋ねました。しかし、彼はインドの風邪薬はかなり強いので日本人の私には合わないと言い、まず食後に水をしっかり飲むことを勧めました。宿舎のマネージャーからも、腹痛を治すためには、食後に必ずコップ一杯のぬるま湯を飲むよう命じられました。

マネージャーは、私が授業に行く時以外は、冷房の効いた部屋に籠って仕事ばかりしていることや、油分の多いインド食のあとで、油を落とすための水をあまり飲んでいないことを心配していました。

食事を油の少ないものと果物に変え、食後にはコップ一杯のぬるま湯をゆっくりと飲み、朝も近くを散歩するようにしたところ(最初に、マネージャーが一緒に散歩をしてくれました)、着実に体調が回復してゆきました。

シュボジットさんとマネージャーのアドバイスのおかげで、この間、授業もなんとか行えました。インドでは水が身体を整えるための、最も身近な薬であることを、身をもって知りました。

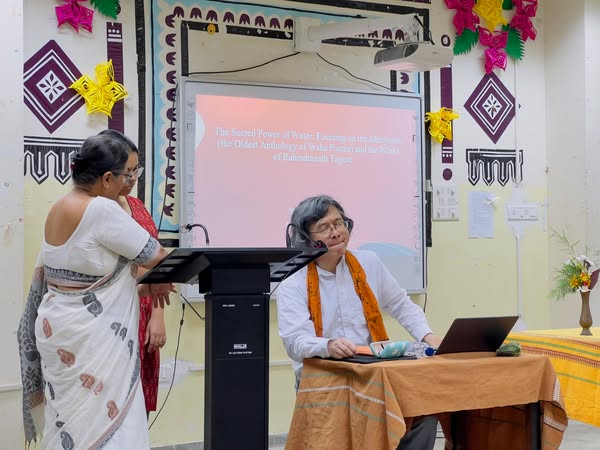

シャンティニケトンに到着してしばらくして、在コルカタ日本総領事館;オクスフォード・ブックストア店主催の講演会と、ビッショ・バロティ大学日本学科主催の講演会(どちらも英語)の日程が決まりました。私は、両講演会で、日本の『萬葉集』とインドの詩聖ラビンドラナート・タゴールの作品に表れた「水の聖なる力」について話すことに決めました。

講演は、田植えの風景、突然の大雨、薬としての水などの体験から、ベンガル地方の生活の中心に水があると感じたことを述べ、同様に日本人も水とともに生活してきたことを紹介するところから始めました。『萬葉集』に「天(あま)つ水」(雨のこと)・「若水(おちみず)」(月神が持つ若返りの水)という美しいことばがあること、また今日の「若水(わかみず)」の信仰(元旦に初めて汲んだ水で一年の邪気を払う)や「禊(みそぎ)」(神事の前に水で身を清めること)を例としました。

そして、『萬葉集』を代表する歌人・柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)が水の歌を多数作った「水の詩人」であることを、作品(英訳)を挙げながら説明しました。人麻呂は、藻の靡(なび)く生命力に満ちた水の情景を生き生きと描き、それを夫婦の愛の幸福な時間の比喩としています。しかし、その情景は夫婦の永遠の別れによって失われてしまったものです。人麻呂にとって水は〈失われた愛の記憶〉に形を与えるものであったのです。

一方、タゴールは代表作『ギタンジャリ』(歌の捧げもの)[英語版]に収められた最愛の妻ムリナリニ・デヴィへの挽歌で、妻を探し求められず虚(うつ)ろとなった自分の生命が、大海の中で再び妻と甘美に触れ合うことを望みました。大海は「全一の世界」とも表現されています。人麻呂もタゴールも、水に別離の悲しみを癒やす聖なる力を見ていたのです。

ビッショ・バロティ大学での講演会には日本学科の教員・学生たちに加え、比較文化科の教員もコメンテイターとして参加し、ロンドンに向かう船内で病となったタゴールにとって水が救いとなったエピソードなどを学生たちに紹介してくれました。インド側から、水をめぐるタゴール文学の理解を深めてくれたことを大変嬉しく思いました。

質疑応答の時間に移ると、学生たちから鋭い質問が飛んできました。特に、「なぜ柿本人麻呂は水の歌を多く作ったのか」という学部3年生の質問には、はっとさせられました。

確かにその理由を十分に説明していませんでした。その場では、人麻呂が若い頃に川の多い巻向(まきむく。奈良盆地南東部)で過ごしたためと答えましたが、今考えるとそれだけではなく、流れ動く水にこそ人麻呂が自然の力を見ていたからだと思います。

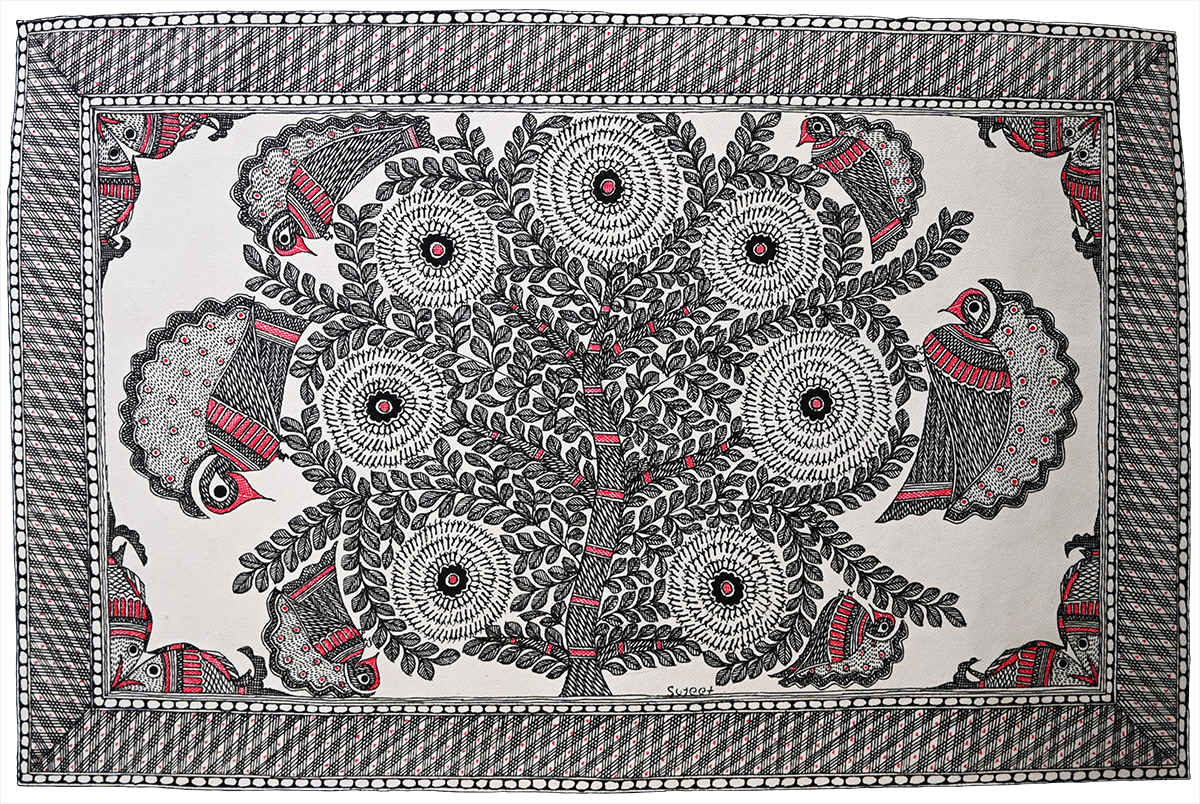

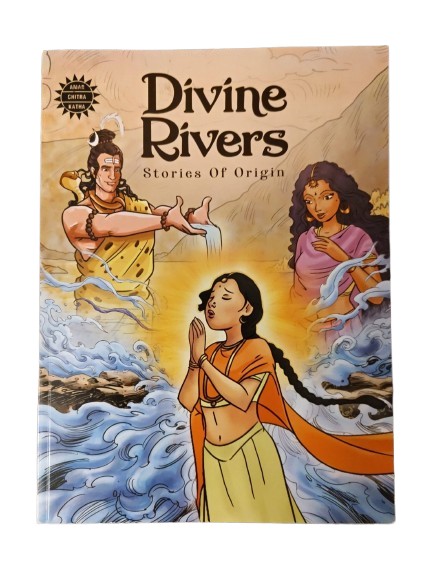

インドには乳の海から太陽や月などが生まれたとする神話や、大河の誕生にまつわる神話もあります。

それらと日本の水に関わる伝承や文学の比較を通して、自然環境が厳しくなっている現在、人間が水とどう関わってゆけばよいのかについて、インドの皆さんとともに手がかりを得たいと考えています。

*コルカタとビッショ・バロティ大学での講演を、帰国後に日本向けのものに改変し、「柿本人麻呂と世界文学」の題で講演しました(令和5年度しまねの古代文化連続講座、2023年10月1日)。この講演はYouTubeで視聴することができます。