青山学院 由来の地探訪プログラム【ガウチャー編】

2025/02/27

青山学院は、明治時代に米国のメソジスト監督教会から派遣された3人の宣教師が設立した学校がルーツとなっています。この度、創立から150年の節目に、教職員8名からなるワーキンググループを組織し、米国における学院由来の地を訪ね、そのルーツを探るプログラムを実施しました。メンバーは「団長」「学院史」「国際交流」「広報」「校友会」「後方支援」担当で構成され、全12回に及ぶ事前学習会を経て、自ら掲げた20以上のミッションに臨みました。

今回、「ガウチャー編」では、「青山学院 由来の地探訪プログラム(以下、本プログラム)」におけるジョン・フランクリン・ガウチャーに関する資料調査や彼とゆかりが深い土地の訪問など6つのミッションについて報告します。

ジョン・フランクリン・ガウチャー(John Franklin Goucher)は、1845年にアメリカ・ペンシルベニア州に生まれました。1869年に聖職者となった彼は、1870年代末から数十年にわたり、メソジスト監督教会が展開する海外伝道および教育事業に多大な影響を及ぼしました。青山学院(およびその源流)の歴史を紐解けば、1879年にロバート・サミュエル・マクレイ(Robert Samuel Maclay)が美會神学校を横浜に創設する際の資金援助や、1883年の青山キャンパス土地購入費の提供といったガウチャーの功績が知られます。こうした経緯から、青山学院の基礎を築いた一人として彼は本学関係者に膾炙(かいしゃ)しています。

本プログラムで実施する資料調査について、土肥団員が所属する青山学院史研究所(以下、本研究所)は2024年9月ごろから具体的な検討に着手しました。この際、本研究所は『青山学院150年史 通史編I』(青山学院、2023年刊行。以下、『通史編I』)で参照した『ジョン・フランクリン・ガウチャー文書(John Franklin Goucher Papers. 以下、『ガウチャー文書』)』に強い関心を示しました。この歴史資料は、コロンビア大学ユニオン神学校のバーク図書館(The Burke Library at Union Theological Seminary)に所蔵されています。本研究所の前身である「150年史編纂室」は、2015年と2017年の2回にわたって『ガウチャー文書』の調査を行い、その成果を『通史編I』に反映しました。しかし、所内の協議で重要視されたのは、『通史編I』執筆時に十分活用できなかった資料を閲覧し今後の研究に活用すべき、という意見でした。

以上の意見に基づき、私たち団員は日本出国までに以下3点について準備を進めました。まず1点目は、スケジュール調整。土肥団員は、スケジュールの関係上、伊藤団長らの到着前に資料調査を終えて合流するように指示を受けていました。そのため、団長らがニューアーク・リバティ国際空港に到着する10月28日夕刻(現地時間)までにコロンビア大学で資料調査を済ませるという段取りを整えました。このため、当初想定していた『ガウチャー文書』に含まれる中国関係資料の閲覧は時間上の制約もあり見合わせました。2点目は、閲覧申請。土肥団員は9月末ごろから同図書館の担当者に電子メールを送付し、10月28日午後に閲覧席を予約しました。通例、海外での貴重資料閲覧に際してはカメラ撮影による複写が奨励されており、出発前までに撮影すべき資料の確認作業(目録作成作業)も行いました。3点目は、関連研究への理解。事前に行われた本プログラムのワーキンググループではマリリン・ウォルショースキーが著わした伝記的研究(Marilyn Southard Warshawsky, John Franklin Goucher: Citizen of the World, Baltimore: Marilyn Southard Warshawsky, 2016)の一部を、土肥団員と坂田団員が分担して精読し、各メンバーに紹介しました。このように、出国前の段階でガウチャーの経歴や思想について触れることができたのは、今回のミッション遂行に有益だったように思えます。

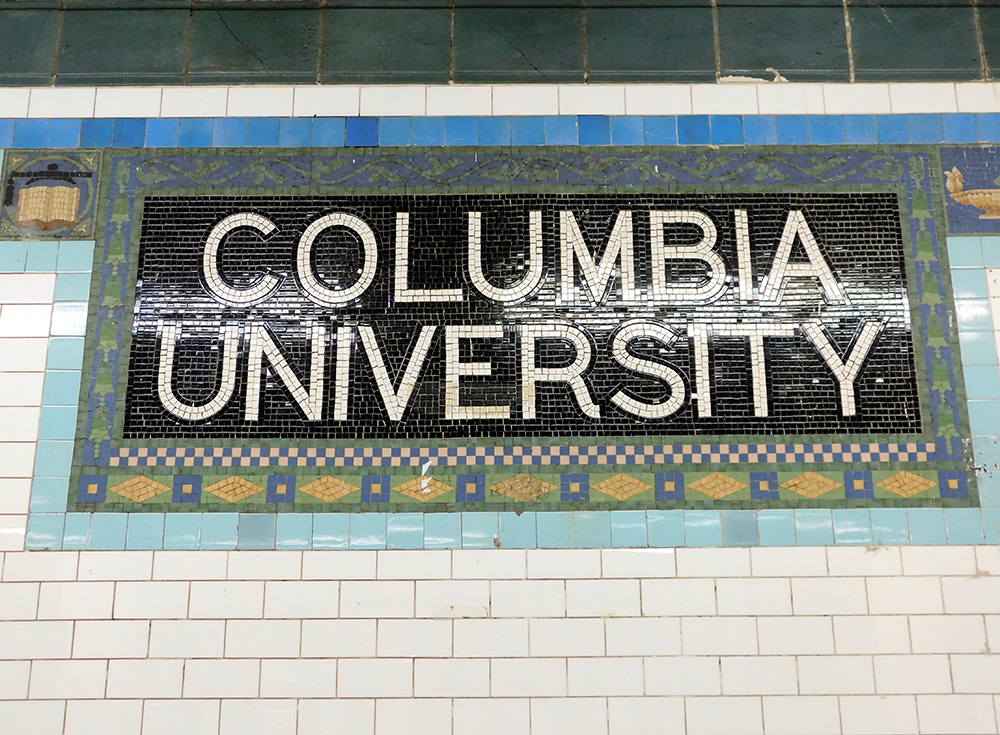

現地時間10月27日午後6時ごろにニューアーク・リバティ国際空港に到着し、翌日には地下鉄を利用してコロンビア大学に向かいました。ところで、本ミッション土肥団員は10年以上前にこの地を訪れたことがありましたが、記憶の曖昧さや周辺環境の変化ゆえに、目的地に着くまでにやや時間を要しました。これに加えて、ユニオン神学校構内でも、正面エントランスのセキュリティチェック、図書館の受付、特別資料の閲覧受付と、合計3回の手続きが求められました。予約時間までに受付を済ませたものの、資料調査のためには余裕のある行動が必要だと感じました。

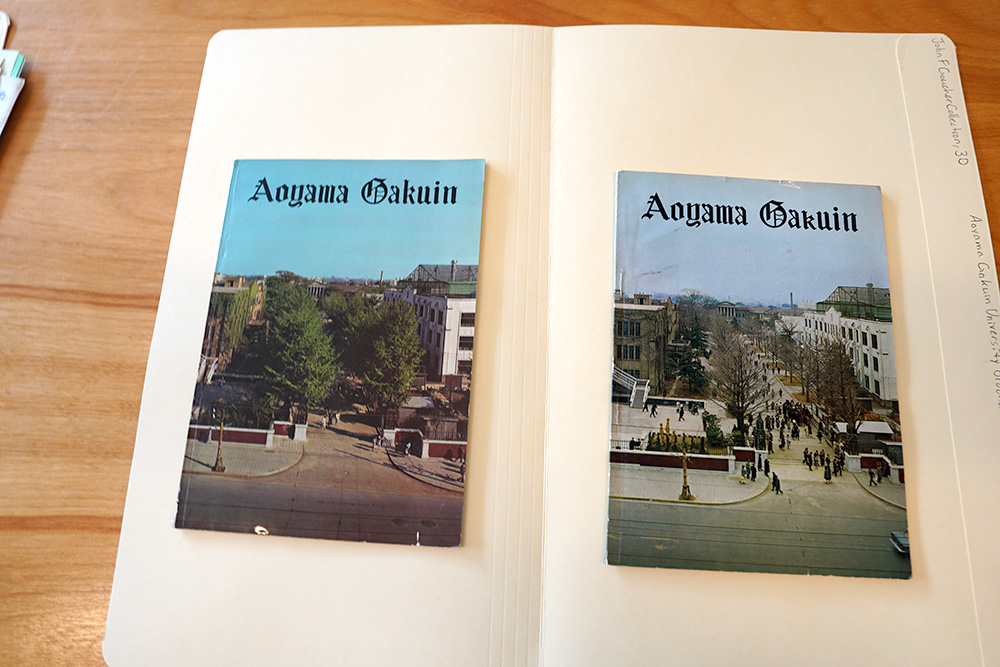

上述の閲覧受付を済ませたのち、デジタルカメラと日本から持参した目録を参考に、『ガウチャー文書』の閲覧および撮影を数時間にわたって行いました。今回の資料調査の成果について簡単に紹介すると、ガウチャーが保存していた日本国内のミッションスクールに関する各種パンフレットや雑誌記事、さらにはミルトン・ヴェイル(Milton Smith Vail)やアーサー・ベリー(Arthur Daniel Berry)といった在日本の宣教師がガウチャーに送付した書簡を確認しました。本稿執筆段階では、それらの内容について十分な検討が行われていませんが、新出の歴史記録を読み解くことで、新たな事実が発掘される可能性が考えられます。

資料調査が終了したのち、土肥団員は地下鉄と鉄道を乗り継いで再び空港へ向かい、その後伊藤団長らほかのメンバーと合流しました。本プログラムは学術的な調査も日程に含んでいたため、学院史研究の発展にも大変価値あるものだったといえます。

「補足情報」:本文章は、「青山学院由来の地探訪プログラム」報告書(青山学院教職員ポータルサイト)、『青山学報』、『写真に見る青山学院150年』(青山学院、2024年)、および文中で紹介した文献に依拠している。※各種情報は2025年1月時点のもの

ミッション①のため、前日に渡米していた土肥団員を除く5人のプログラムメンバーは10月28日夜にアメリカに到着しました。

空港からホテルに向かう無料シャトルバスが時間通りには到着せず、また、到着しても車両が満席に近いため5名全員が乗れないハプニングがありました…。3名と2名に分かれ、何とか予約しているホテルまで到着し、チェックインするも、今度は予約していたはずの朝食がついていないことが判明!空港からそれほど離れているわけではないのですが、車がないと買い物も気軽にできるような感じではなさそう…。その場であらためて朝食をつけてもらいました。

出だしからトラブルの連続でしたが、10月29日は無事にホテルで朝食をとり、いざプログラムのスタートです。

初日の訪問地はニュージャージー州マジソンにあるドリュー大学です。この学校は、1867年にDrew Theological Seminaryというメソジスト系神学校として開校し、現在は私立のリベラルアーツ系大学として知られています。ジュリアス・ソーパーが卒業した学校ということもあり、青山学院とも縁が深く、ここで課されているミッションも5つ。本プログラムの中で訪れる一つの訪問地としては、最多ミッション数です!

ホテルを出発し、車に揺られることおよそ30分、広大な森に囲まれ「Drew University」の看板が見えてきました。通称 ”University in the forest” と言われるのも頷けます。団員6人全員揃っての初ミッションに、緊張感が高まります。

キャンパスに入ると、最初に私たちを出迎えてくれたのは、美しく紅葉した木々、そしてアメリカ人・・・ではなくリスでした。

まずは資料館へ向かうと、担当職員が、「待ってましたと!」言わんばかりに私たち団員を出迎えてくれました。そして案内された部屋には、メソジスト監督教会の韓国(朝鮮半島)における伝道に関する大量の手紙や写真が。しばらく資料を眺めてみますが、やはり置かれている資料はすべて韓国伝道に関係するものばかり。

「何かおかしい・・・」

すると、私たち団員の到着から15分後に、韓国からの大人数の訪問団が到着。どうも同日に予約が入っていた韓国からの訪問団と取り違えられたようでした。ドリュー大学訪問の出だしからもハプニング発生で戸惑いつつ、こんなことも起きなければ、案内された部屋に飾られていたおびただしい数のウェスレー像を見ることもできなかったと、ポジティブにとらえることとします。

そして、いよいよ私たちが本来お願いしていた資料が置かれた部屋へと移動します。

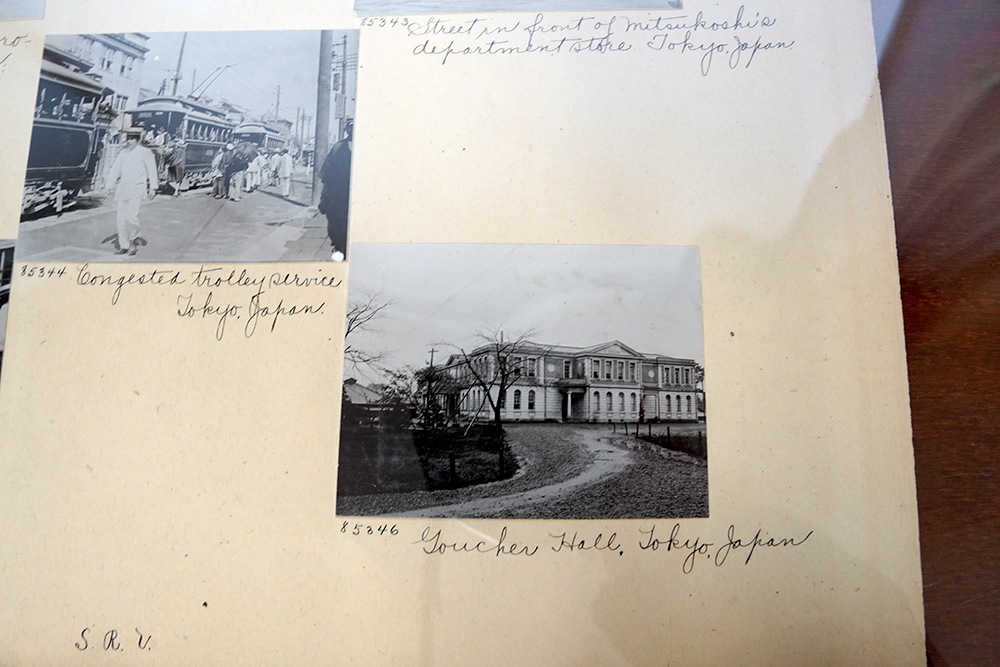

なんと、学院史にかかわる100点以上の資料を写真に収めることができました。中には、かつての「Goucher Hall」とみられる写真もありました。

10月30日早朝、後方支援担当の原口団員から追加ミッションが届きました。2024年11月16日に行われる学校法人青山学院の創立150周年記念式典で上映する、学院史紹介のショートムービーにガウチャーの写真を挿入するため、その素材を収集して欲しいというミッションです。

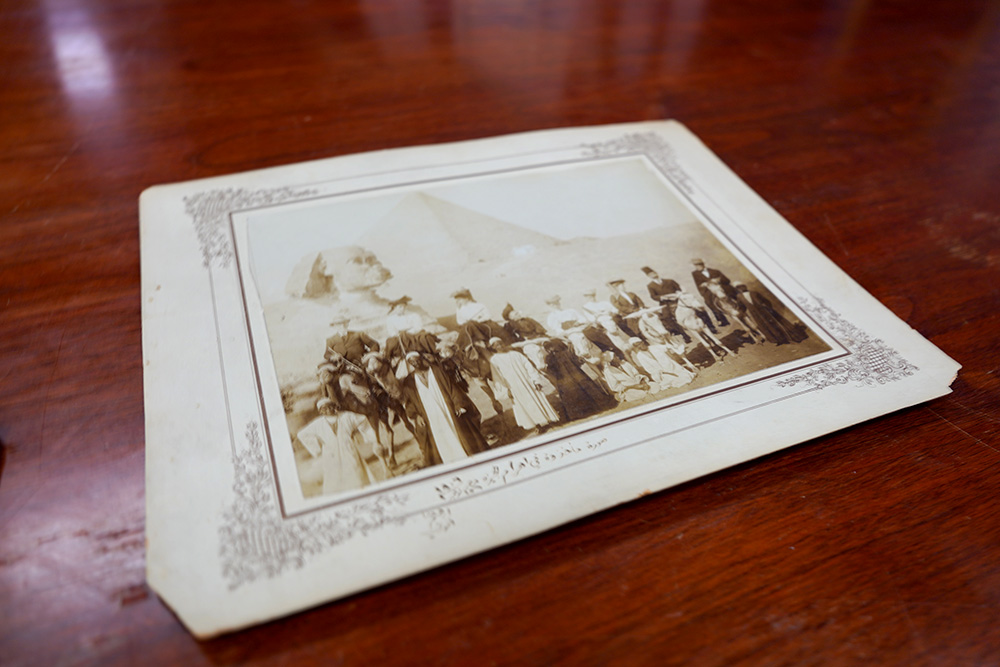

もともとガウチャーに関する資料を調査する予定でしたが、ガウチャー本人の海外伝道(インド、エジプト、アジア圏など)の写真を記録するという新たなミッションにグレードアップしました。

交通渋滞により予定より30分ほど遅れてメリーランド州ボルチモアにあるLovely Lane United Methodist Churchを訪問しました。ニューヨークの有名な建築家スタンフォード・ホワイトを起用したガウチャーの指揮の下、1884年に完成しました。現在の建物はアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されており、アメリカ建築家協会の 「北米で最も重要な建築物百選」にも選ばれています。到着後、Lovely Lane United Methodist Church担当者から、この教会に対するガウチャーのこだわりについてお話を伺った後、地下に設置されたミュージアムに移動して、ガウチャーやメソジスト監督教会の海外伝道に関する各種資料を紹介していただきました。展示資料には戦前の青山学院の写真や、創立25周年記念のポストカードなどがありましたが、その中でもガウチャーに授与された「勲三等旭日中綬章」が印象的でした。Lovely Lane United Methodist Churchへの訪問を通じて、ガウチャーが日本のキリスト教教育に与えた影響の大きさを再認識しました。

ガウチャーの海外伝道に関する写真を複数枚記録に収めることができ、それらは実際に青山学院創立150周年記念歴史動画「わたしたちのいしずえ ~Prologue~」の素材として使用されました。

ガウチャー生前の家は、Lovely Lane United Methodist Churchと道を挟んだ斜め向かいに位置しており、さらにはガウチャー大学開学当初、ガウチャーホールと呼ばれていた建物(現在は特別支援学校として運営)も付近に現存しています。元々は妻のメアリー・フィッシャーの父親が亡くなった際に相続したAlto Daleという、ボルチモア郊外のパイクスビルで田舎暮らしをしていましたが、ボルチモア女子大学の新学長の要請により、ガウチャーホールのすぐ近くに家を建築しました。United Methodist Churchと同様にスタンフォード・ホワイトが設計し、1892年秋に完成しました。総工費は現在のレートで約3億8千万円!!1階の部屋は最大200人を収容でき、2階は5つの寝室と2つのバスルーム、最上階にはさらに2つの寝室とバスルームがあり、Lovely Lane United Methodist Churchと旧ガウチャーホールを見渡すことができます。

当時ガウチャーは、具合が悪くなった学生や、ホームシックにかかった学生を自宅に招き入れ、妻のメアリー・フィッシャーを交えて共に食事を一緒に摂るなど、親身になって面倒を見ていたという記録も残っています。ガウチャー家には、足が不自由なメアリーのためにエレベーターも設置されたとのこと。現地を訪れて、ガウチャーの思いや息遣いを感じ、当時の情景が目に浮かぶようでした。

ちなみに現在、ガウチャー生前の家は当時の外観を残したまま、カフェが営まれていました。

ガウチャー大学はボルチモア郊外にあり、ガウチャーが1880年代に創設したボルチモア女子大学に起源をもちます。

ガウチャー大学では副学長らの歓迎を受け、両校の近況報告や課題について共有するなど実りあるミーティングとなりました。

本学からガウチャー大学に留学中の学生と、ガウチャー大学から本学に留学していた学生とも面会し、彼らの充実した留学生活を垣間見ることができました。写真に写る本学に留学していた学生は、留学中に伊藤団長が部長を務めるボクシング部に所属し、勉学の傍ら、汗を流し、ボクシングを極めていました。ボクシング部では、唯一の留学生として日本人学生に混じり練習の日々を共にしたことでさらに充実した留学生活を過ごせたと語っていました。日本人学生ととても仲良くなり、ボクシング以外のこともたくさん学ぶことができたとのこと。そう語る彼の一番好きな日本語は「押忍」。

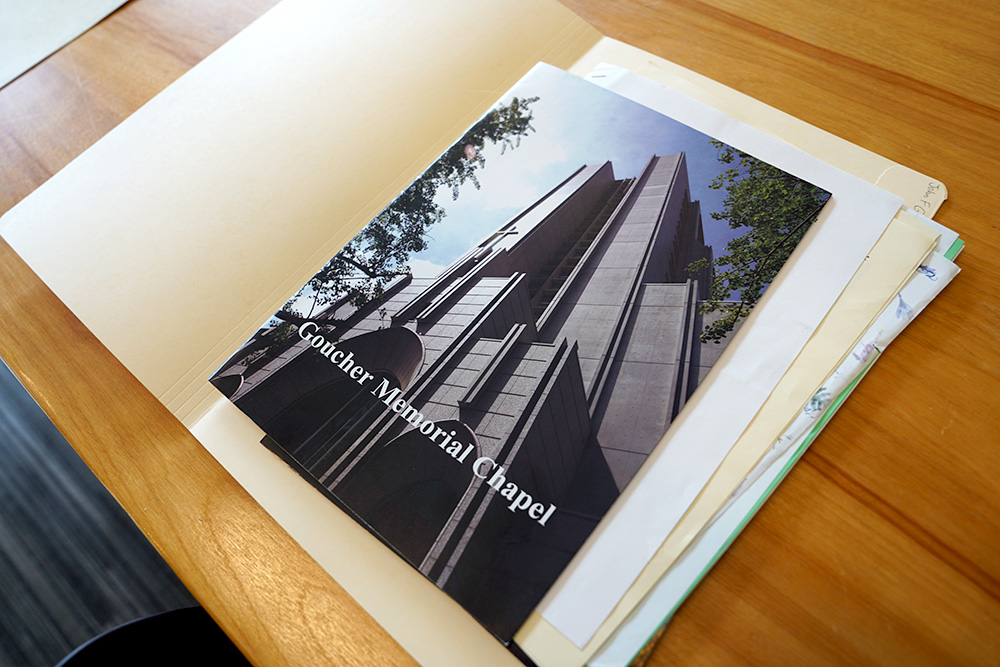

キャンパスツアーで資料センターを訪れた際には、ガウチャーに関連する多くの資料が事前に準備されていました。中には本学から寄贈したガウチャー記念礼拝堂完成時のパンフレットなどの資料も含まれており、本学との繋がりの深さを再認識することができました。また、大正時代に作られ、戦時中の金属類回収令により紛失したガウチャーのレリーフと同型のものをガウチャー大学において発見しました。

ガウチャーが眠る、メリーランド州パイクスビルに位置するDruid Ridge Cemeteryを訪れました。事前に墓地の担当者にガウチャー家の墓石の位置について問い合わせをしていましたが、音沙汰がなくガウチャー家の墓石発見が危ぶまれていました。しかし、ガウチャー大学の職員の方から、正確な墓石の位置を教えていただくことができ、広大な墓地の中で迷うことなくガウチャー墓石を発見できました。今回訪れたアメリカの墓地はどこも広大な敷地で、車で乗り入れて、墓石のすぐそばまで行くことができます。

ガウチャー夫妻の名が刻まれた墓石は、私たち団員の誰よりも高く、周辺の墓石と比較しても、ひと際目立つほどの大きさでした。墓前では伊藤団長を中心に祈りをささげ、ガウチャーに今回の訪問団のミッションについて報告しました。

※本ページ掲載の内容は、2024年10月時点のものです。

※本ページ掲載の写真および文章について、無断転載・転用はご遠慮ください。