青山学院 由来の地探訪プログラム【プラス編】

2025/04/22

青山学院は、明治時代に米国のメソジスト監督教会から派遣された3人の宣教師が設立した学校がルーツとなっています。この度、創立から150年の節目に、教職員8名からなるワーキンググループを組織し、米国における学院由来の地を訪ね、そのルーツを探るプログラムを実施しました。メンバーは「団長」「学院史」「国際交流」「広報」「校友会」「後方支援」担当で構成され、全12回に及ぶ事前学習会を経て、自ら掲げた20以上のミッションに臨みました。

「青山学院 由来の地探訪プログラム(以下、本プログラム)」は、創設者4名の由来の地を探訪し、調査することを主なミッションとしていましたが、今回、「プラス編」では、さらにそこから派生した3つのミッションについて報告します。

米国滞在中、マクレイ氏の親族が設立した学校をルーツとする南カリフォルニア大学を訪ねました。クレアモント神学校も一時期、この大学の中にあったという歴史があります。ここでは、歴史に触れるミッションではなく、現在の学院の業務改善に資する材料を持ち帰るということをミッションとしていました。

南カリフォルニア大学以外でも、各ミッションで訪問した教育機関や、空き時間に訪問したカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)のキャンパス滞在から感じたことなども含め、大学職員の視点から気付いたことを報告します。なお、UCLAは学院史とは直接かかわりはないものの、同じカリフォルニア大学のバークレー校では、過去に大学国際センター主催の短期語学研修等で本学の学生を受け入れていただいていた実績があります 。

まず、10月29日に訪れたニュージャージー州のドリュー大学で感じたことを報告します。

注目したのは学生食堂です。1フロア全体が食堂のスペースとなっており、メニューはすべてビュッフェ形式で、アレルギーやハラール、菜食主義にも対応した40種類以上が提供されています。加えて、デザートも用意されるなど、まさにレストラン並みの品揃えでした。団員が訪ねた際も、学生たちは思い思いの料理を、自由に皿に盛りつけていました。どれだけとっても11ドルの定額制とのことで、日本円にすると約1,700円ほどです(1ドル=153円 2024/10/29 時点)。

食事が終わると、食器は各自が返却口まで運びます。返却レーンが3段の立体的な構造で、自動で流れるため、一気に大量の下膳が可能で、とても効率がよいと感じました。

次に、11月1日に訪問したカリフォルニア州のクレアモント神学校及びカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)、南カリフォルニア大学の3校について報告します。

この日は午前中に、クレアモント神学校(マクレイ氏の弟であるチャールズ・マクレイ氏が創設したマクレイ神学校をルーツとする)を訪問しました。ここでのミッションの詳細については「ミッション⑪」「ミッション⑫」をご覧ください。

キャンパス移転以降、オンライン授業を中心として教室規模も縮小しているというだけあって、面積としてはコンパクトなつくりの学校でした。在籍する学生とのミーティングを設定していただいたのですが、こちらも対面ではなく、オンラインで世界各地の学生とネットワークを繋ぐ形式でした。かなり設備機器が充実しており、学生たちも操作や画面越しのやり取りにも手慣れている印象を受けました。

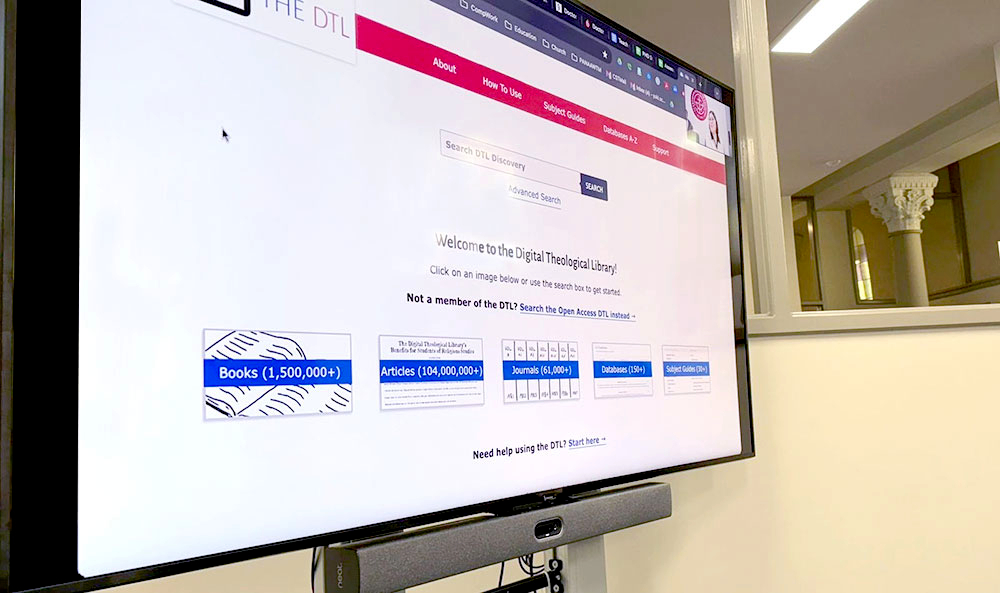

また、いわゆる「図書館」というものがなく、書籍はすべてオンラインデータで提供しているといいます。創立150周年記念建築として大学新図書館棟「マクレイ記念館」(地下1階、地上6階、収蔵冊数約150万冊)が完成した本学とは対照的にも思えますが、それぞれの良さがあるように思いました。

同日、クレアモント神学校の訪問を終えた我々は、隣接するUCLAを訪問しました。

都会に位置するキャンパスには、学生だけではなく、大学を見学中の高校生や一般の方が多くいて、にぎやかな雰囲気です。授業に向かう学生、友人との会話を楽しむ学生、ベンチに座ってサンドイッチを食べる学生、それぞれのキャンパスライフを過ごす姿が見られました。建物は全体的に暖色系で統一され、広大なキャンパスに何十棟も並んでいます。キャンパスマップから目的地を探すのにもきっと一苦労でしょう。

大型スーパーのような大学のショップストアに入ると、UCLAのグッズが1フロアの向こうからこちら端までずらっと並んでいます。Tシャツ、スウェット、パーカー、キャップ、ストラップ、ステッカー、マグカップなど数えきれないほどのバリエーションです。

ショップと同じ建物には、食堂の一部があり我々もそこで昼食をとりました。日本でも馴染みがあるパンダエクスプレスのほか、ハンバーガー、スムージー、メキシカン、寿司、ピザなど、さまざまなお店があり、毎日のランチの選択肢が多いのも魅力に感じました。

そのうちのハンバーガー店に入ってみると、メニューには「TRIPLE」「COMBO」などのパワーワードが並び、どれを注文したらよいかよくわかりません。何かとサイズの大きなアメリカですので、店員の方に「一番小さいバーガーは何ですか?」と尋ねると、「BIG(大きい) BURGER」との回答が返ってきました。バーガーサイズのインフレーションを感じました。

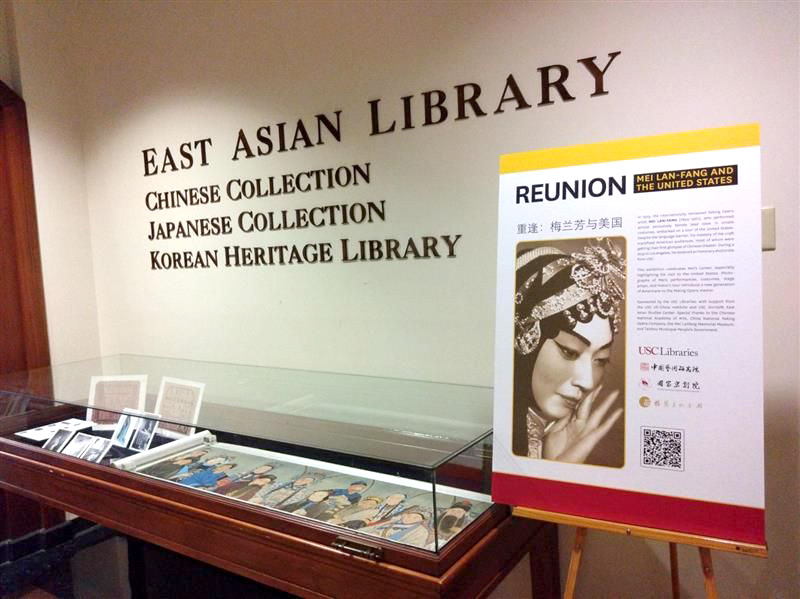

UCLAを後にした我々は続いて、ロバート・M・ウィドニー氏(マクレイ氏の親族)が設立した学校が源流になっている南カリフォルニア大学を訪れました。

敷地内の移動には自転車や車も使われるほどで、キャンパスはまるで一つの街のようです。

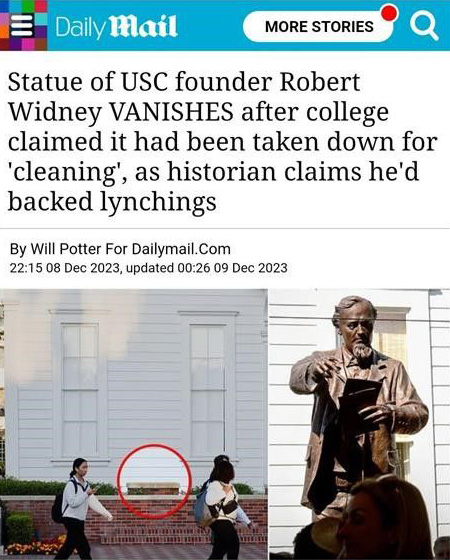

我々は学院創設の原点に立ち返るべく米国を訪問し、創設者の由来の地を訪問しているわけですが、南カリフォルニア大学において、ルーツともいうべき創設者が学校にとってどのような存在であるのか、ということにも興味を持ちました。そこで、創設者ウィドニー氏に関するシンボリックなモノを探すことにしました。

マクレイ氏の親族の名残を探すため、大学にいるスタッフに聞き込みをすると、図書館や博物館にヒントがあるかもしれないとのこと。博物館に到着すると、なんと閉館10分前です。ギリギリ滑り込んで中に入ると、古書や時代を感じさせるようなアイテムが多く展示されていました。しかし、残念ながらウィドニー氏に関する物は見つかりません。

そこで、あらためてキャンパス内を散策してみます。

銅像などが建てられていることを期待したのですが・・・残念ながらこれも見つかりませんでした。さらによく調べてみると、ウィドニー氏の像は、現在、メンテナンスのため一旦撤去されているというのです。機会があれば再調査してみたいと思います。

銅像探しをあきらめて我々は大学グッズの販売エリアを散策しました。建物全体が売店のようになっており、運動部のレプリカユニフォームや、保護者・校友向けグッズも取りそろえるなど、一つのアパレルブランドと肩を並べるほどでした。

グッズのバリエーションも量も圧倒的で、それを何人もの在学生が身に着けることを想像するだけでも、その大学で学び、そこに所属するプライドや母校愛を強く感じます。母校愛醸成にはさまざまな要因があると思いますが、グッズが大学ブランドを向上する一端を担っていることは間違いなく、アメリカの大学の自校プロモーションが大変参考になりました。より詳しく調査し、本学にも取り入れていきたいと感じました。その後、併設された書店を訪れ、英語の学術書籍の流通状況についても確認しました。

もう一つ印象的だったのは、キャンパス内のあちこちで見かける「Emergency Pole」です。実は先に訪問したUCLAなどでも見かけました。緊急事態が発生した際に、近くのポールから警備担当に連絡ができるという仕組みなのでしょう。アメリカでは多くの大学で見られるようですが、近年では携帯電話の普及などで撤去する学校も出てきているようです。危機管理のあり方について考えらせられました。

最後に、巨大な電光掲示板により、部活の試合予定や学内イベントについて目立つように周知されていることが目を引きました。この日は、なにやらパネルディスカッションのお知らせが表示されていました。学生への情報伝達の在り方についても大変参考になりました。

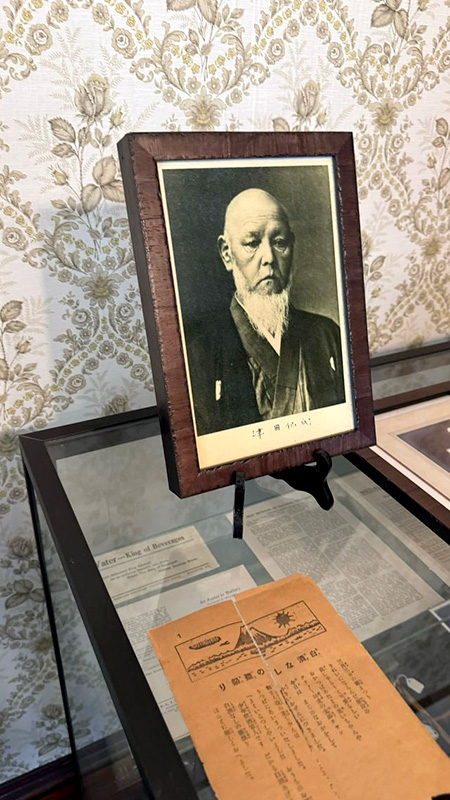

さて、テーマは変わりますが、これまで特集した創設者4人の他に、学院史を語るうえで忘れてはいけない津田仙に関するミッションについてご紹介します。

津田仙といえば、ドーラ・E・スクーンメーカーによる女子小学校(後の海岸女学校)、ジュリアス・ソーパーによる耕教学舎の創設を助け、マクレイとも協力して青山の土地選定に携わるなど、メソジスト監督教会の日本人使徒の代表的存在として青山学院の草創期を支えた人物です。また、2024年にデザインが変更された日本の五千円札には、娘の津田梅子の肖像が描かれるなど、再び注目が集まっています。(「 津田梅子の父、津田仙と青山学院 」)

団員の事前学習において、津田仙が禁酒煙運動に力を注いだこと、そして、その活動で回収した煙管(キセル)を溶かして制作した「鐘」が、現在もアメリカ・イリノイ州に展示されていることがわかりました。津田仙とかかわりの深い青山学院が将来的にこの鐘を譲り受けるべく、伊藤団長自らが単独ミッションとして現地調査に向かいました。

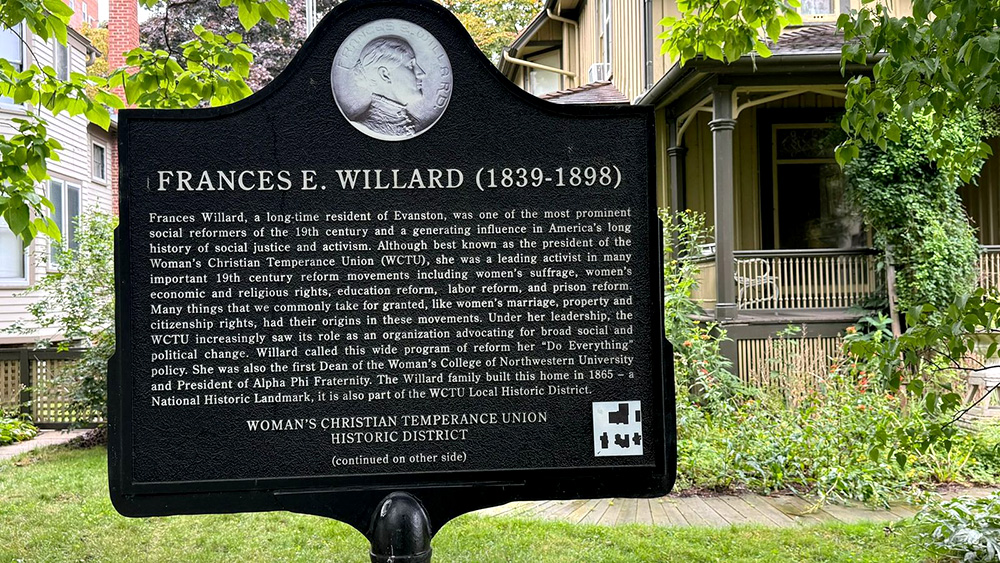

まず、鐘が保管されているのは、イリノイ州エバンストン郊外にひっそりと佇むフランセス・ウィラードの博物館(以下、Frances Willard House Museum)です。この場所を訪ねた7月29日は休館日でしたが、特別に見学をさせていただくことができました。

ミュージアムの名称にもなっているフランシス・ウィラード (Frances Willard )氏とは、ニューヨーク州出身の教育者で、国際的な禁酒団体である女性キリスト教禁酒同盟( 以下、WCTU )の2代目会長に選出されたのち、亡くなるまでこの職を全うし、その想いは津田仙らにも影響を与えたと言われています。また、女性参政権運動に従事するなど、女性の権利のために戦った女性でもあります。

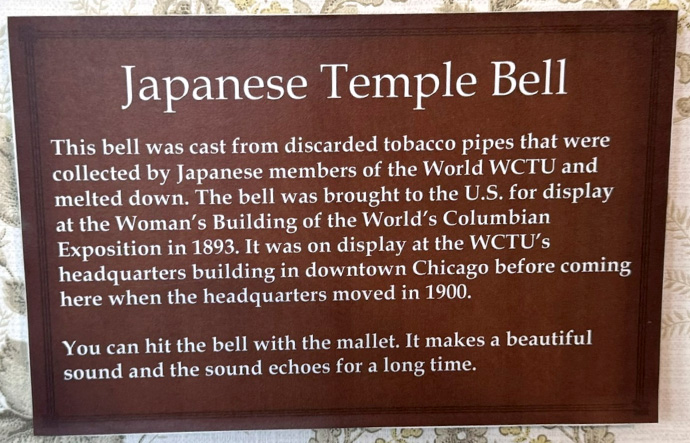

Frances Willard House Museum に入ると、確かにそこには「Japanese Temple Bell」と題された解説とともに、床から大人の膝丈ほどの高さの鐘が展示されていました。

津田仙が禁酒・禁煙を積極的に展開するようになったきっかけは、1886年6月、禁酒運動の講演の為に来日した世界女性キリスト者禁酒同盟(WWCTU)のメリー・レビット氏によるものとされています。講演内容に心を打たれた仙は、禁酒運動の為に幻灯(スライドプロジェクター)を携えて全国各地に赴き、酒の害を説くようになりました。同年12月には国内に「日本キリスト教婦人矯風会」が設立され、各地に禁酒運動の団体が結成されました。仙ならびに一部のキリスト教徒によって展開された禁酒運動は、大きなうねりとなり、明治期の未成年者禁酒禁煙法に至ります。未成年者の禁酒・禁煙は今日まで続いています。(「津田仙と朝鮮」金文吉著/2003年世界思想社)

何事においても熱心な仙は「客の来りて喫煙することがあれば、すなわちその煙管を奪って之をして再び喫することができなくさせた」そうです。(「津田仙評伝~もう一つの近代化を目指した人」高崎宗司著/2008年草風館)

禁煙運動により集めた煙管を鋳造した鐘は、太平洋のはるか彼方へと渡り、1893年のシカゴでの万国博覧会の為に建築された The Woman’s Building にて展示されました。仙は、この博覧会に日本政府から審査員として派遣され、スクーンメーカーと久しぶりの再会を果たしたそうです。

この鐘は、後にシカゴのWCTU本部にて展示されていましたが、1900年に現在の場所に移設されました。

「できればこの鐘を譲りうけたい」。思いは募りますが、残念ながらこの鐘を持ち帰る交渉は次回の訪問の時まで見送りとなりました。しかし、今回の現地調査では、鐘の存在とともに、その鐘の音も確認することができました。

さて、津田仙とスクーンメーカーとの関係で面白い仮説があります。スクーンメーカーが日本を去るとき、蓮の種を持ち帰り、デュペイジ川(DuPage River)に蒔いたものがイリノイ運河で大きく繁殖しているという記事が「Morris Daily Herald誌」(1922年8月5日)に掲載されていますが、その種は、日本における近代農学の祖である津田仙が、スクーンメーカーに持たせたものの可能性があるというものです。まずは、本当にイリノイ州に蓮が群生しているのか調査しなくてはなりません。

この記事の内容が本当なのか調査に向かいます。東西2つの川が合流するデュペイジ川の川下にあるシャナハンという地域が蓮の群生地ということで校友会シカゴ支部伊藤泰彦支部長に案内され、伊藤団長が現地を訪れました。

すると・・・

そこには川のむこう岸まで水面いっぱいに蓮の葉が生い茂り、ところどころに淡いクリーム色の花が見られました。ちょうどよい季節に訪問したようです。

蓮の群生は確認できました。そうするとやはり気になるのは、これは本当にスクーンメーカーが日本から持ち帰った種から育った蓮なのか、ということです。今回の調査ではそこまでは分かりませんでしたが、大学コミュニティ人間科学部 河見誠教授(元青山学院女子短期大学学長)が中心となり、今回訪問したデュペイジ川の蓮のサンプルを採取する許可をモリス市より取ってくださいました。今後、DNA鑑定などが行われれば、この謎に決着がつくかもしれません。

スクーンメーカーが日本で蒔いた宣教の種が現在の青山学院として花開くと同時に、スクーンメーカーが日本から持ち帰った蓮の種が現在アメリカで花を咲かせていると考えるととても素敵なことだと思います。

◆参考:青山学院大学ジェンダー研究センター年報第4号(2025年3月)

※本ページ掲載の内容は、2024年10月時点のものです。

※本ページ掲載の写真および文章について、無断転載・転用はご遠慮ください。