江戸東京①「日本舞踊」【青山学院中等部3年生選択授業】

2025/08/01

1971年に始まった中等部3年生の「選択授業」。中等部生たちの個性をいかし、将来の可能性を伸ばすよう、様々な分野の授業を用意しています。

詳しくは、まとめページをご覧ください。

今回は「江戸東京」の授業を取材しました。

水野祐輔先生の行う社会D「地理」の授業について取材をしたのが、今からちょうど4年前の2021年――。

渋谷・表参道と水道橋・神田の巡検(地理学で「現地調査」を意味する用語)に同行し、生徒たちが事前調査を行った地を実際に歩きながら、その土地の歴史、改変の流れや人の動きを体感。先生の説明から古地図、切絵図にまで深くダイブするような錯覚さえ覚えた。

2025年、その水野先生が歴史と教育史を専門とする小川広記先生と共同で「江戸東京」という授業を開講された。

6月中旬の水曜日、梅雨の中休みとは名ばかりの熱い太陽が照り付けている昼下がりの中等部。光あふれる3階の教室には、既に着物姿の女性がノートPCを前に座っていた。

教室に入ると、たおやかな身のこなしで立ち上がり一礼された。

宇津木安来(うつぎあんら)先生だ。

今日、「江戸東京」の授業のゲストスピーカーらしい。

5限の予鈴が鳴ると生徒たちが集まってきた。

自分たちの先輩が教壇に立つことに加え、先週に引き続いての宇津木先生の授業のせいか、

生徒たちも親しみを覚えているようで、教室内には和やかな空気が流れている。

授業が始まると、宇津木先生がパワーポイントを見せながら口を開いた。

「日本舞踊は江戸時代から400年に渡って受け継がれてきた伝統的な身体文化の一つです。

先週もお話ししましたが、起源をたどるとアメノウズメノミコトが太陽の神様(天照大御神)を天岩戸から出すために踊ったのが始まりともいわれています。さて、そんな長い歴史のある日本舞踊ですが衣装をつけて踊ることが多いです」

スクリーンには日本舞踊の舞台で華やかな衣装をまとった宇津木先生の写真が次々と表出される。

「ほかに、衣裳ではない着物を着て白塗りもせず踊る「素踊り」というものがあり、私は主に「素踊り」という形式で行っています」

スクリーンには素踊りで踊る宇津木先生の姿が映し出された。

首も手も足も、最も美しく見える角度がつけられており、そのまま広重や歌麿、豊国や国芳の描く絵になりそうだ。

生徒たちが感心したように見つめる中、先生がほほ笑む。

「基本的に日本舞踊では、頭と手と足の動き方を教わります。でも胴体の部分、通常着物で見えない部分の使い方は、ほぼ教えられることはありません。“見て盗む”ことになっています。暗黙知なんて言い方もありますが、とにかく“見て盗んで”いくしかない。私はこの“見て盗む” 部分の動きが気になり、研究をしました」

生徒たちの目は真剣だ。

日本舞踊は400年も前に生まれた。

400年前の日本――。

お風呂を沸かすのも、ご飯を炊くのもスイッチ1つという現在とは違い、薪をくべたり、竈に火を入れたりしなければならかなった。日常生活1つとっても全然違う。

その違いは当然身体の使い方にも表れる。時代の流れの中で、失われてしまう身体の動きがあるのではないか。そう不安を募らせ、研究することにしたそうだ。

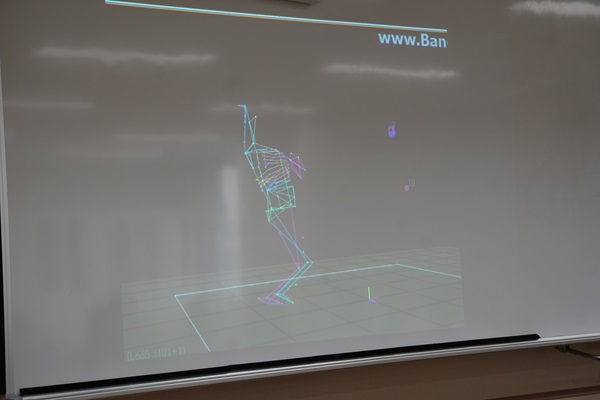

スクリーンには、蛍光ペンの線だけで描かれた人型が動く動画に変わった。

「これは日本舞踊を踊っている際に、どのような身体の動きをしているか、モーションキャプチャーを使って測定している時のデータです。ただこのモーションキャプチャーでは胴体のところが箱状で表現されてしまい、実際の動きが分かりません。そこで私の先生に協力してもらい、肋骨の一本一本にマーカーをつけ、立体的な三次元空間でどう動いてるのか。縦に、横に、奥にどう動いたのか立体的にわかるよう実験をしました。すると胴体もかなり動いていたことが分かりました」

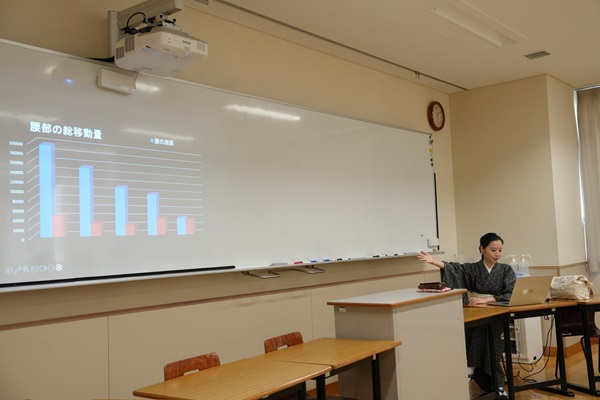

スクリーンが今度は棒グラフに変わった。

「腰を動かさないでと言われた技法があります。先生と芸大日本舞踊専攻の学部1年生〜大学院生までとそれぞれの胴体の動きをグラフにしてみました。先生はどれだと思いますか? 一番動いていない右端だと思う人いますか」

生徒たちの多くが手を挙げる。

「実はなんと、左側の一番動いているのが先生だったのです。腰を動かすなと指導していたため、みんな動かさないようにしており、結果生徒たちは全然動いていませんでした。では、すごく動いた先生が間違っていたのか? というとそうではないのです。先生はすごく動いてはいるけれど最適な位置にもってきていた。だから客観的に見ると動いてないように見える。あまりにも良い位置に、最適な位置に動かし続けているため、まるで動いてないかのように見えていたのです」

先生すら気づかなかった身体の動きを解き明かすことで、何年かかっても上達しなかった動きを体得できるようになった人が続出したという。

「“見て盗め”、というのが芸の世界ではすごく大事で、先生を見て、どう自分と違うのか、この違いはどこから生まれるのかを考えることはすごく大切です。しかしながら、やはり考えても分からない部分というものがある。そういう場合は科学的なアプローチ等できちん調べてみる。すると思いもよらない結果が出てくることがあります。

だから、先生の言葉を言葉通り受け取り、言葉のまま真似しても、もしかしたら先生の言葉とは別の現象が起きているかもしれない。だから本当にそれで合ってるのかな? と、みんなが疑わないようなことを疑ってみる。すると意外と『みんながその通りだ』と思ってたようなことさえ違うこともありますから。こういう考え方も大事だと思います」

とかく情報の多い社会だ。

与えられた情報を鵜呑みにせず、疑ってみる、調べてみることの重要さも説く宇津木先生の言葉が生徒たちに響いているらしく、みんな呼吸すら忘れたように聞き入っている。

さて、指導と実際の動きの違いを知った宇津木先生の先生はその結果に驚いていたそうだが、日本舞踊界で天才と言われた傑物だけあり「教え方が進化した」と面白がり喜んでくれたという。

「日本舞踊が受け継いできた技術や身体の使い方というのはそのまま受け継いでいきたいと思っています。だけど時代はどんどん進んでいくから、時代に合わせた教え方をしていかなければ、失われていってしまう危険がある。だからきちんと調べて、失われないようにしていく。それが、私のやっていることです」

宇津木先生が穏やかにほほ笑んだ。

「少し動いてみようか」

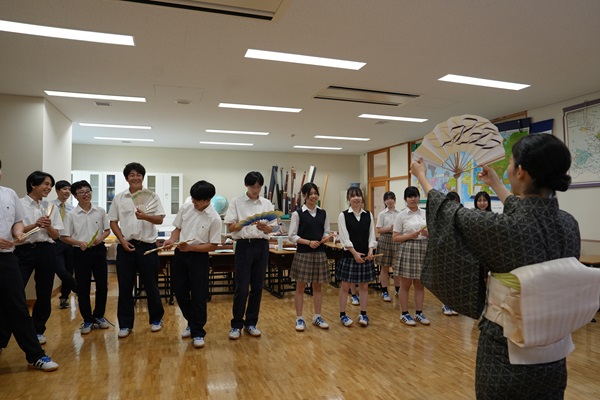

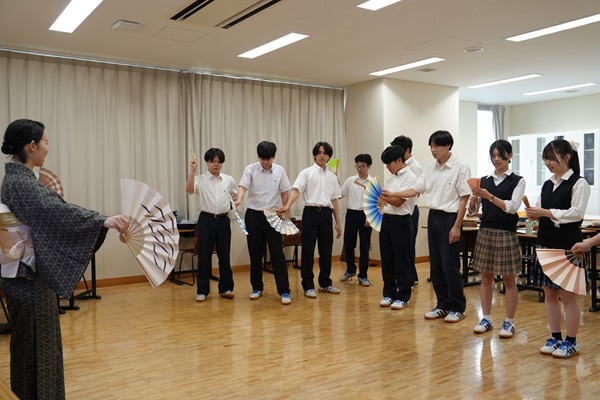

宇津木先生の掛け声で、机と椅子が動かされ、あっという間に教室が稽古場に変わった。

「一人一本扇子をもって」

宇津木先生が促すと、扇子の面を開いては「かわいい」「似合う」と華やぎながら一人一本の扇子を手に15人の生徒たちが並ぶ。

宇津木先生がほほ笑みながら

「ここはなんていう?」

扇子の先の金具部分を指さした。

早速先週の復習だ。生徒たちがすかさず声をそろえる。

「要」

「そう。踊るときにこの要を戻さなきゃいけない。ではこれは覚えてますか?じゃあ、ここは?」

「親骨」

「骨は何本ある?」

「8本」

宇津木先生は満足そうに頷くと、生徒たちを見まわした。

「では扇子の開け閉めをやりましょう。右手で持って。そしてこの右手で持った時に、薬指で隠し持つ。流派によって違うのですけれど、私の流派は薬指です。中指のところもありますが、とにかく薬指で隠して持つ。そしたら前に取って左手で受けて開く。そうそう」

あちこちで花びらのように扇子がふわりと開く。扇子を開くだけで、不思議と生徒たちの腕が長く、指先が美しく見えるから不思議だ。

「お扇子が笑っていますわよ」

男子生徒同士がからかうように言った言葉に先生が目を輝かせた。

「よく覚えていましたね。角度を上げすぎると『お扇子が笑っています」といわれてしまいます」

続いて、扇子の畳み方を習う。あちらこちらから鳥がパタパタと美しい羽根を仕舞うように扇子が閉じられていく。なかなかの筋の良さに宇津木先生が大きく頷く。

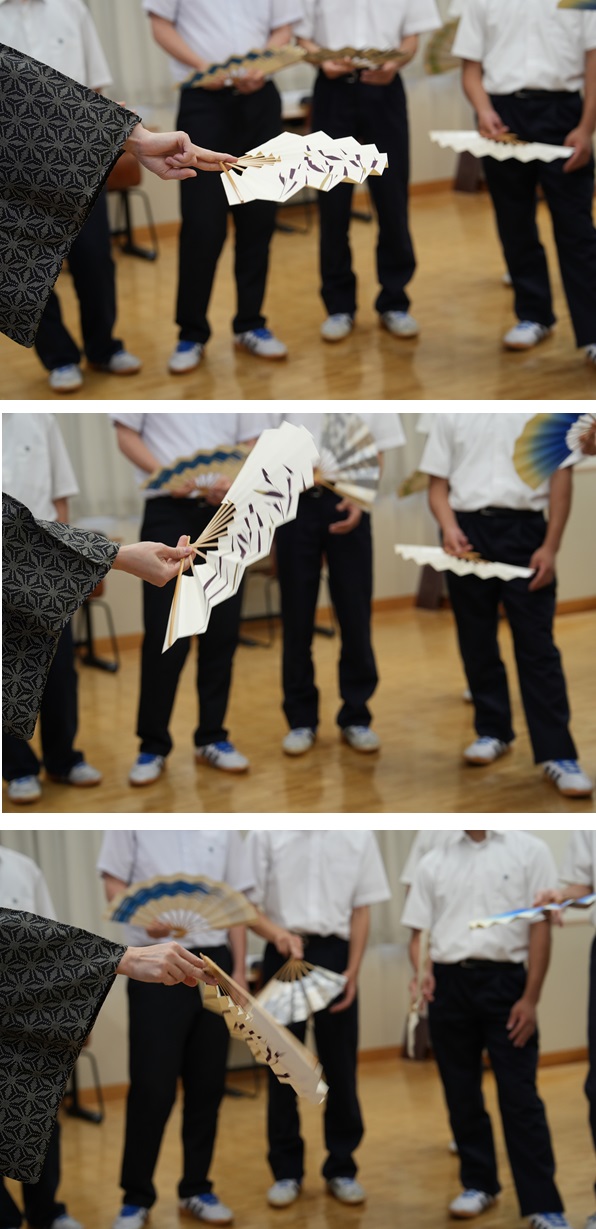

「では次に扇子を1間(いっけん)開け、勢いよく扇を開く」

殿様が「あっぱれ」と言って扇子を開く時のように先生の扇子がパッと一気に開いた。しかし生徒たちには難しいらしく、なかなか1間を片手で開けることができない。すると先生がいたずらっぽい笑顔を浮かべ、生徒たちに向け親指と人差し指を交差させた。

「“キュン”ですっていう指の形をすると1間、開けられるから」

分かりやすい教え方に、すぐにあちらこちらから扇子の開く気持ちの良い音がし始めた。景気の良い音と共に扇子が華やかに開くと、不思議と褒められたような晴れがましい空気が漂い、生徒たちの笑顔がはじけた。

続いて、これができると“ドヤ顔”ができるという「要返し」という扇子を斜め上に上げながら、まるで木の葉が舞うように扇子を返していく方法が伝えられる。

「難しい」

生徒たちの扇子はまるで蝶のようにパタパタと地面に落下していく。しかし先生が何度も見せていくうちに、

「あっ、今、惜しかった」

「近いことができた」

1~2名の生徒がコツを掴み、できるようになると早かった。まるで野火が拡がるように生徒同士で伝播され、5分もすると見事に全員ができるようになっていった。

仕上げに全員で行った「要返し」は、花びらが優雅に舞っているようで、まるで満開の桜の下にいるような、ゆるやかな春の風を感じた。(※取材時は無風。外は30度越えの真夏日)。

「要返し」ができるようになると、先生は扇子で和傘を開く動きや、花びらや風、雨を表す動きを伝える。生徒たちは先生の足の動き手の動きを一瞬も見逃さないよう、それこそ一挙手一投足を真剣に見つめ、見様見真似で動いていく。しかし頭の中でできるようになるのと、実際に自分の身体でできるようになるのとは別物だ。生徒たちのあまりの真剣さに先生がほほ笑む。

「口が開いている人がいるよ。みんな表情管理をお願いしまーす」

みんながどっと笑い、肩の力が抜けた。

すると先ほどより、扇子の動きが軽やかになった。

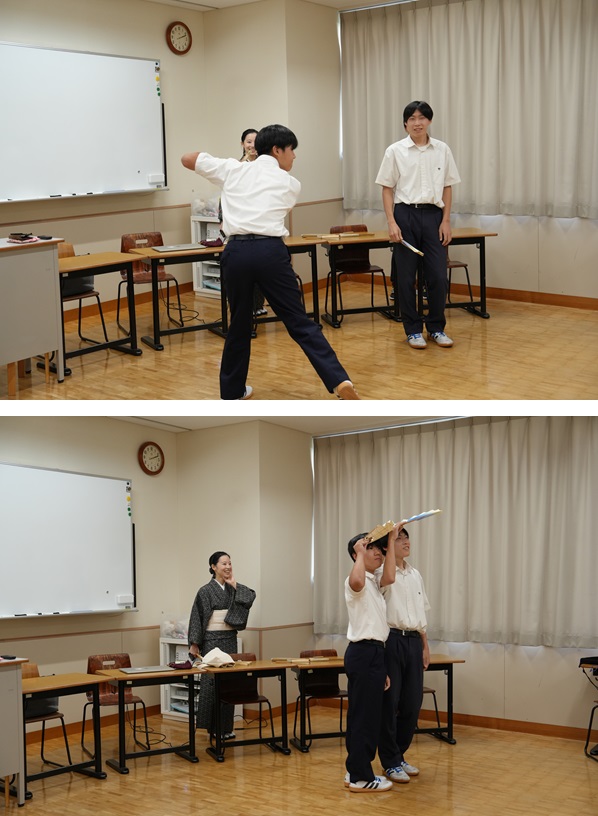

一通りの動きを習った後、扇子を使って2人1組で何か表現してみてと先生からのお題が出た。

結構アバウトな命題に驚くのは取材班だけで、生徒たちは「フルート」「トロンボーン」などと言いつつ、早くも扇子を使って動き始めている。

扇子を使って遺物を掘り出す「考古学者」や扇子をバットに見立てた「バッター」からの扇子をひさしのように使いボールの行方を追う「観客」、扇子をビート板に見立てた「水泳」、扇子を開いたり閉じたりする「アコーディオン」等々、即興で考えたとは思えないほどのクオリティを見せつけ、教室内は終始笑いが起きていた。

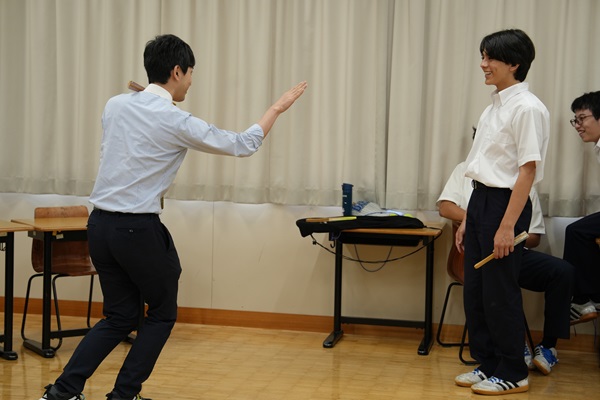

授業後半では、日本舞踊を習っている生徒さんと先生から“花売り”を習い、それぞれ“花売り”にキャラ設定をして踊るという練習をした。

クールな花売りがいたり、いかついけれど花を売っている花売り、シャイな花売り、悪い感じの花売り(※感じが悪いのではなく。悪そうな人という意味らしい)、超絶ぶりっこの花売りなど生徒たちの想像力と表現力はとどまるところを知らない。

教室内が笑いに包まれる中、約2時間の授業があっという間に終わった。

最後に生徒たちからは

「動きがたくさんあって難しかったけど楽しかった」

「扇子1本でいろんなことを見立てられるというところに奥深さを感じた」

などの感想が聞かれた。

「日本の文化って難しいイメージがあったけど、楽しかった」という意見に

「そう思ってもらえて良かった。自分の国の文化を良いと思えると、他国の文化も尊重する姿勢が生まれます。日本舞踊は、庶民から生まれたものだし、手ぬぐいと扇子があれば何でも表現できる。お稽古ができる。実はとっつきやすい、明るい文化なので、親しんでもらえると良いと思っています。それが伝わったなら嬉しいです」

今回の授業では、教室が稽古場に、途中からはまるで江戸の世にいるかのような錯覚を覚えた。

それほどまでに皆が真剣に、全員が楽しみながら日本舞踊を習った。

生徒たちは、これから世界を舞台に活躍することがあるかもしれない。

そんな時、今日学び得たことを思い出すに違いない。

日本が、扇子1本から無限に表現できる豊かな文化、日本舞踊を育んできたことを。