世田谷キャンパス回顧 開学60周年記念(前編)【アオガクタイムトラベラー】

2025/03/28

世田谷キャンパスが開学して、今年2025年、ちょうど60周年を迎えます。

1965年4月に開学し、2003年3月に閉じるまでの38年間、理工学部が拠点としたキャンパスであり、合計約18,000名の学生・院生が通いました。

2003年4月からは世田谷キャンパスから移転して現在の相模原キャンパスが開学。現在では、理工学部生は4年間を通して同キャンパスで学んでいます。

さて、厚木キャンパス回顧の記事の公開後、理工学部出身の常務理事お二人から「次は世田谷だね」と、期待とプレッシャーをかけられ早2年。

私自身、学生時代にはおそらく一度も行ったことがなく、職員になってからも1度か2度しか訪れたことがない世田谷キャンパス。まったく愛着が無く(正直すぎる……)、食指が動かなかったのである。

そして大きく、重たいテーマである。

厚木キャンパスを調べた時の苦労を思い出す。自分の重い腰を上げさせるための理由付けが乏しい(言い訳に過ぎず……)。

創立150周年の仕事が一区切りしたら取り掛かるか、と喉の奥に魚の小骨が突き刺さっているかのような状態で過ごすなか、気がつけば、突き刺さったまま、もう2025年。

その2025年は、世田谷キャンパスが開学して60年目にあたることに気がついた!

今年やらねば!

当時の世田谷キャンパスの事務室は、小規模ゆえか、アットホームな雰囲気だったと聞いたことがある。勝手に想像して憧憬を抱くその過去の空間に、ノスタルジックな感情をもちつつ近づいてみようと、ようやく重い腰を上げたタイムトラベラー隊、出動である。

最初に、青山学院における理工系の歴史を振り返ってみましょう。

理工系の学部ができたのは、苦肉の策から生まれたものでした。

1940年の頃、青山学院は専門学校(当時)として、

神学部、専門部(高等商業学部、文学部)、中学部、女子専門部、高等女学部と

別財団の緑岡小学校、緑岡幼稚園

で成り立っていました。

少し横道にそれますが、

この緑岡小学校と幼稚園は、阿部義宗院長が初等教育機関の設立を熱望し、校友の米山梅吉による財政的援助を受け、1937年に設立されました。この時代、キリスト主義の青山学院が、小学校や幼稚園を経営する許可を得ることが難しく、苦肉の策で別財団の運用という形にしたものでした。その財団の理事は全員が青山学院財団の理事によって構成されていたため、事実上、青山学院の小学校・幼稚園でした。

話を元に戻して1940年。宗教団体法が成立し、キリスト教は迫害を受けるようになり、神学部は、男子部が日本東部神学校に合同し、女子部は日本女子神学校に合同後、1943年3月に閉鎖となります。

さらに1943年、政府が10月12日に閣議決定した「教育二関スル戦時非常措置方策」により、以下が命じられます。

・文科系の学校は、理科系へ転換すべきこと

・文科系部門は適宜他校と合併または整理する

この上記の命令に従うと青山学院は専門部を失い、男子系がなくなってしまうという存亡の時を迎えたのです。

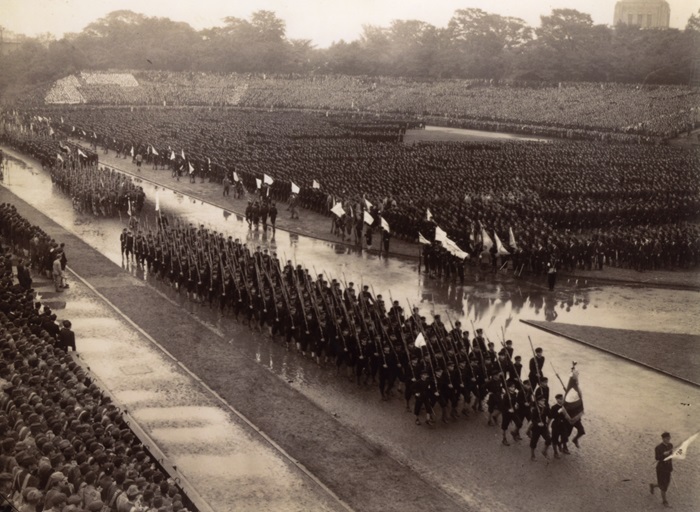

さらに徴兵猶予があった高等教育機関の20歳以上(翌年19歳以上に)の学生が徴兵され、10月21日に明治神宮外苑競技場で文部省学校報国団本部の主催による出陣学徒壮行会が行われ、青山学院の学生たちが戦場に駆り出されることになります。

男子系存続のためには、存続が認められる理科系専門学校の設立しか道はありませんでした。

そこで工業専門学校の設立をかかげ、文部省、海軍省、陸軍省の賛成も得られ、航空機科(定員150名)、発動機科(定員150名)、土木建築科(定員100名)の3科で構成される「青山学院工業専門学校」を開設。校長に小野徳三郎院長が兼任で就任し、1944年4月15日に開校式が行われます。

航空機科は、戦争中の日本にとって必要不可欠な分野でした。

そして、男子専門部は、同年4月1日より、明治学院に統合されました。

(当時の日本では、10の専門学校が5つに統合、21の理科系専門学校が新設された)

またこの時期、のちの院長・大木金次郎高等商業学部教授が退任を強制されるなどの学内人事への不満から学生によるストライキも発生。戦時下「秩序の乱れ」があり、厳しく糾弾すべし、と青山学院をつぶす動きも出てきて、青山学院は混乱を極めます。

あまり知られていないかもしれませんが、まさに存亡の時でした。

この激動の戦争中の青山学院の出来事については、「戦争の頃、青山学院の存続を守った二人の院長 1.國澤新兵衛 2.小野徳三郎 に詳しく記していますので、ぜひご覧ください。

國澤と小野によってどうにか守られた青山学院でしたが、戦局の悪化に伴い、日本中で勤労動員、疎開が行われ、学校における教育はその機能を失います。さらには1945年5月25日、アメリカ軍の空襲により校舎は焼け、学院の建築物の約70%を焼失。そして終戦を迎えます。

終戦後、青山学院は1944年に廃止された専門部の復活をはかり、1946年に名称を青山学院専門学校と改め、英文科、経済科、機械科、土木建築科の4科で開校。女子専門学校、高等女学部、中学部、初等部と合わせて、豊田実院長のもと青山学院が再スタートしました。

終戦の翌年の1946年、青山学院に対し、アメリカ海軍のチャプレンを務めていたリッカー牧師から、横須賀海軍施設のうち元日本海軍機関学校が使用していた2万坪の土地と既存の建物を提供する用意がある旨を打診されました。

青山学院理事会はリッカー牧師の好意を受け入れ、翌1947年度から専門学校の機械科と土木建築科をこの土地に移し「横須賀分校」と名付けます。

戦争のためアメリカに帰国し、戦後青山学院に戻ってきたエドウィン・T・アイグルハートが横須賀分校長に就任し、新たなスタートを歩み始めました。

そして1949年、専門学校から晴れて新制大学として開校した青山学院大学は、豊田院長が初代学長を兼務して、文学部(英米文学科、基督教学科、翌年に教育学科)、商学部(商学科)、工学部(機械専修、土木専修)の3学部でスタートします。

ところが、横須賀は遠き地にて不便であること、経営上の問題などを理由に、青山学院大学から切り離し、関東学院大学工学部に合併されることになり、1950年、青山学院大学は、文学部と商学部の2学部となります。

最初から遠地だとわかっていたはずなので、なんらかの事情があったのではと勘繰りたくなってしまいますが、表の事情はそのように記されていました。

このように、戦争中に作られた青山学院工業専門学校は、実質的に授業が行われておらず、戦後の青山学院専門学校機械科と土木建築科、その後の青山学院大学工学部もわずかの期間で終焉し、青山学院は理工系と縁がないかのような歴史を歩んできました。

しかし、学院の人々は、諦めてはいませんでした。

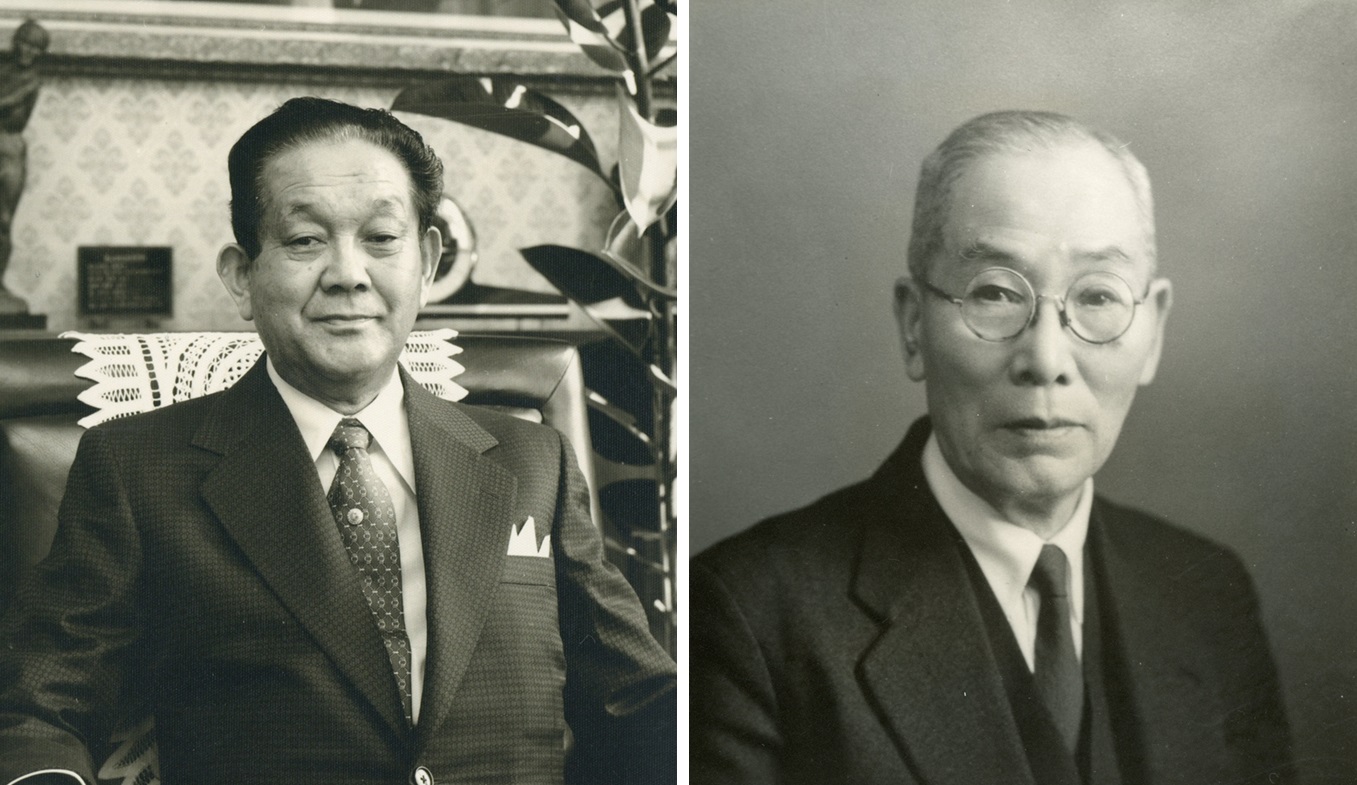

ここで万代順四郎が登場します。

万代は、戦後の青山学院において、以下の要職に就いています。

1945年4月~1947年5月 青山学院理事長

(1947年5月~1951年6月 公職追放)

1951年12月 青山学院募金後援会会長

1952年6月 青山学院財務理事

また、新興の会社、東京通信工業(現・SONY)と深い関わりがありました。

1947年 東京通信工業 相談役

1951年 東京通信工業 顧問

1953年 東京通信工業 取締役会長

ぜひ、「復興の祖 万代順四郎」をご覧いただきたいと思います。

その記事に掲載した、次の一文を紹介いたします。

当時の大学長・大木金次郎にその提案をしたところ、理工系の学部は長い間赤字が予想されるため、先ず文系学部を新設して、余剰収入ができてからが望ましい、と大木は答えたという。

万代は納得し、大木案である法学部設置のために尽力。1959年4月、法学部が設置された。

なお、万代が切望していた理工学部は、1965年4月、世田谷の地に設置された。

もし万代が存命であったら、ソニーと連携した理工学部として、画期的な学部になっていたかもしれない。

1954年、万代は財務理事として豊田院長のもと、十年計画委員会を発足させます。その中で出てきたのが、東京通信工業と連携した理工学部構想でした。

しかし万代は、理工学部開設を目にすることなく、また法学部が開設する1959年4月1日の直前の3月28日に永眠します。

悲しみを乗り越え、万代と大木大学長(1960年から院長)が立てた計画は順調に進み、法学部を開設したことで経営が安定し始め、いよいよ理工学部開設へと動き始めることになります。

1962年10月18日の理事会では、創立90周年事業の一つとして、『理工学部の新設』が満場一致で承認されます。

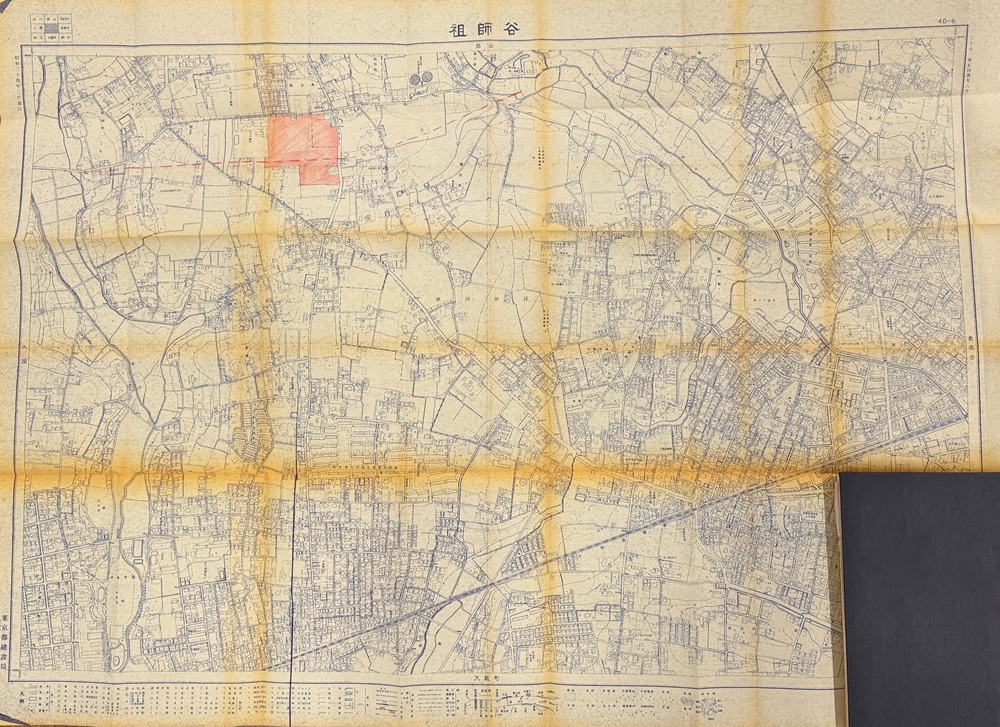

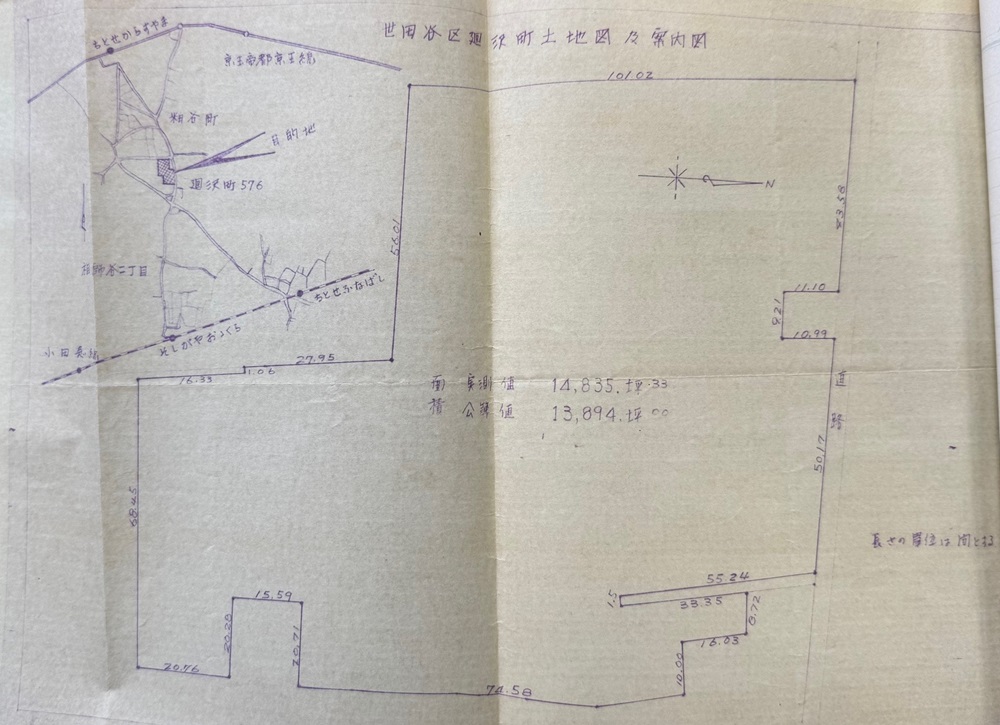

1963年2月21日の理事会資料には、下記の通り記され、キャンパスとなる土地も入手します。

(個人名等は伏字とさせていただきました。“墨塗り文書”みたいになってしまいましたが……)

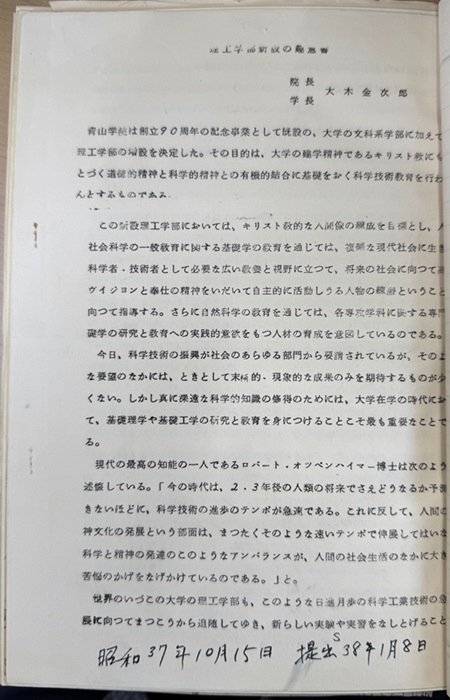

「青山学報」48号(1963.12.20)の90周年記念事業の紹介の中の「青山学院大学理工学部」の項で、大木院長は

と語っています。

なぜ廻沢(めぐりさわ)に土地を求めたのかは、どの資料をあたっても詳らかではありませんでした。

「青山国際政経論集」創刊号(1987.3)の巻頭言では、大木院長は次のように語っています。

「緑地帯」というものがキーワードとして出てきましたが、どのようなものかはわかりません(調査に時間がかかりそうなので断念します……)。

そこに既存の建物があったのかなども不明です。

理工学部が目指すところは次の通りでした。

専門性とサーバント・リーダーの精神を兼ね備えた理系学生の育成が目指されたのです。

さらに大木院長は、文部省と民主教育協会主催による海外大学教育総合調査団のメンバーに選ばれ、1963年9月18日から欧米5か国の大学教育事情の調査と代表的22大学視察。国・公・私立大学長ら16名で各国を巡り、調査を行います。

同行した村山松雄氏(内外学生センター〈現・独立行政法人日本学生支援機構〉)は、

と、『神の愛に生きる 大木金次郎先生追憶文集』に記しています。

そして1964年1月18日に、第1回理工学部設立準備委員会を開きます。

この委員を委嘱された方々は、おそらく当時の日本にあって、それぞれの分野で著名な人物であったであろうと思われる人物を招聘しています(主に東京大学や東京工業大学〈以下、東工大〉の教授)。

〈設立準備委員会 学外メンバー〉

・蓮沼宏(青山学院中等部出身、大木院長から相談を受け、構想を練る 東京大学工学部教授→東京理科大学教授 東京大学名誉教授 「計測自動制御学会論文賞・蓮沼賞」)

・大石二郎(東工大教授→理工学部教授 のち理工学部長 東工大名誉教授)

・木村健二郎(東京大学教授 仁科芳雄らと人工放射能について研究。日本原子力研究所理事、東京女子大学長などを歴任)

・安藤暹(東工大教授→広島大学教授→理工学部教授 東工大名誉教授)

・佐々木重雄(慶應義塾大学教授 東工大名誉教授)

・斉藤幸男(東工大教授→理工学部教授 東工大名誉教授)

・西村源六郎(東京大学教授)

・森 繁雄(東京大学教授)

(敬称略)

現在、この設立準備委員会の諮問内容などが記された書類を探しているところで、入手しましたら続編でお伝えいたします。

設立準備委員会のメンバーの意見は大木院長によってほとんど受け入れられたようで(理工学部10周年記念座談会より)、青山学院大学理工学部の特性が固められました。

「青山国際政経論集」創刊号(1987.3)の大木院長の言葉によると以下の通りです。

大木院長は、この企画の学院側の強力な推進者として、故万代順四郎氏、稲葉浅吉理事、長田鎮吾理事(1985年、日本航空123便墜落事故で落命)の名前を挙げています。

また、本部企画室により、他大学の理工学部の設置状況や、大学設置基準などの諸法令についても調査が行われました。

そして青山学院大学理工学部には、

「電気・電子工学」「機械工学」「経営工学」「物理学」「化学」の5学科設置が決まりました。

当時の額で総額20億円を超える事業として着々と進められます。

1964年6月6日 鍬入れ式

9月24日 設置認可申請

1965年1月25日 正式認可

4月 理工学部開設

「青山学報」48号(1963.12.20)には大木院長のことばが掲載されています。

まさに青山学院大学は、待望の理工学部を手に入れ、総合大学として歩み始めたのです。

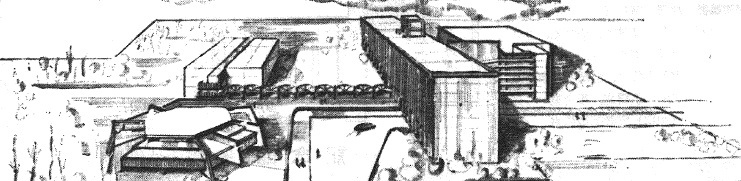

「青山学報」特集号Ⅱ(1964.7.20)「着々進行する記念事業建造物―大学理工学部廻沢校舎―」より

建設地:世田谷区廻沢町597 約15000坪

設計:東京工業大学 建築学科 清家研究室

施工:清水建設株式会社

建物概要:研究棟、実験棟、講義室棟、大教室棟、実習棟の5棟延約6000坪を渡り廊下で接続する

研究棟 鉄骨、鉄筋コンクリート造、地上7階建て

実験棟 鉄骨、鉄筋コンクリート造、地下1階、地上7階建て

講義棟 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上2階建て

次回は、開学後の世田谷キャンパスの様子についてご紹介いたします。

第1期生でもある薦田博常務理事と、同じく理工学部出身の鵜飼眞常務理事の座談会を行いました。その模様をご紹介する予定です。

入学式翌日に向かった廻沢キャンパスには4号館しか建っておらず、新校舎の建設工事も同時進行のなか授業が行われたこと。体育の授業は、グラウンドに転がる釘などの廃棄物拾いだったこと。青山と世田谷キャンパスを結ぶバス便・通称「もろ便」があったことなど、興味深い話が満載です。

また、謎がいくつか残されており、それについて追求していきたいと意気込んでいます。

設計が東京工業大学の清家研究室となっている点、そして、設立準備委員会のメンバーに東京工業大学の先生が多かったこと。

東京工業大学博物館が出している『シリーズ「発掘!東工大の研究と社会貢献」第2回』に次のような記述を見つけました。

東京工業大学とのつながりについてわかると面白いなあ(結局わからないだろうなあ)と考えています。

さらには次回以降で、世田谷キャンパスに通った方々の思い出話を頂戴して、特集したいと考えています。

下記のGoogleフォームより、皆様の思い出話をご投稿ください。

楽しかったこと、つらかったこと、こんな先生がいた、お気に入りの学食のメニュー、(爆発事故があった)などのエピソードをお寄せください。興味深い話だけど載せられないなあ、といった内容でもぜひお待ちしております。Webに載せられずとも、別の手段で皆様と共有したいと思っております。

反響が大きかった場合、学院連携本部とコラボして、世田谷キャンパスがあった場所が現在どのようになっているかなど、その様子を見に行くツアーの実施や、集いなどの催しなど、なにか面白いことができるといいなあ、と考えております。

ぜひ、お待ちしております。

※募集を終了いたしました。

ご投稿いただきました皆様、ありがとうございました。

〈参考資料〉

・「青山学報」

46号(1962.12.20)、48号(1963.12.20)、特輯号1(1964.5.1)、特集号Ⅱ(1964.7.20)

・『青山学院大学理工学部10周年記念誌』青山学院大学理工学部 1975年

・『青山学院大学理工学部25周年記念誌』青山学院大学理工学部 1990年

・『青山学院大学理工学部50周年記念誌』青山学院大学理工学部 2015年

・青山学院理事会資料 1963年2月21日

・「理工学部が建つまで1」

・「理工学部が建つまで2」

・『青山学院九十年史』学校法人青山学院 1965年

・『青山学院120年』学校法人青山学院 1996年

・『青山学院大学五十年史』青山学院大学 2010年

・『写真に見る青山学院150年』学校法人青山学院 2024年

・『神の愛に生きる 大木金次郎先生追憶文集』学校法人青山学院 1990年

・「読売新聞」1963.9.18朝刊

・東京工業大学リーフレット「発掘!東工大の研究と社会貢献」東京工業大学博物館 2013年

〈協力〉

・本部総務部法務課

・国際政経合同研究室

・資料センター

・大学相模原事務部学務課

・大学図書館