ユートピアを探して──ヘンリー八世とトマス・モア【佐久間康夫の「この世という広大な劇場」第12回】

2021/10/07

今を去る500年前、ルネサンス期のイギリスにおいて、国王ヘンリー八世とサー・トマス・モアの確執は国家と社会を揺るがす一大事となりました。

モアといえば、オランダの人文主義者エラスムスと親交を結ぶほど交友範囲も広く、当代ヨーロッパ最高の知性とたたえられた人物。国王ヘンリーの厚い信頼を得て、大法官という国の要職に上りつめました。大法官とは千年も前からあるイギリス最古の官職で、今日なら法務大臣よりはるかに格上の地位に当たるでしょう。

時の最高権力者ヘンリー八世は、弓術や馬術に秀で、数か国語に堪能な上、作曲や楽器演奏やダンスもたしなんだそうです。民謡「グリーンスリーヴス」の作者であるとは、まことしやかに伝えられるところです。

ヘンリー八世は生涯に6人の妻をめとり、そのうち2人の王妃を処刑したことでも知られています。その波乱に富んだ一生のせいで、数えきれないほど映画や小説などに取り上げられてきました。ある意味でイギリスの歴史上最大のスターといえます。最近のミュージカル『シックス』(2017)でも、ヘンリーの6人の妻たちが舞台に登場し、ガールズバンドさながらにポップスを歌いまくる趣向が話題になりました。

さて、ヘンリーが全幅の信頼を寄せていたモアですが、スペインの王女だった最初の妻キャサリンとの離婚問題に端を発して、二人の間に軋轢が生じます。モアが離婚を禁じるカトリックの熱心な信者であったためです。政治と宗教の板ばさみになったモアは、結局、ロンドン塔に幽閉されてしまいます。そしてヘンリー王をイギリス国教会の首長とする法律を認めず、信念を貫いた末、反逆罪の咎で1535年に処刑されました。

さらし首にされたモアの首は、娘のマーガレットが持ち去って、カンタベリー市の城壁の外にあるセント・ダンスタン教会の祭壇に埋葬しました。この教会には彼女の嫁いだローパー家の墓所があったからです。壮麗な大聖堂で名高いカンタベリーは、イギリス国教会の主教座の所在地です。

イギリスの宗教的な首都であるこの町に、国教会に反旗を翻したモアの墓があるのは、少々歴史の皮肉にも見えますね。

モアの文筆家としての代表作が『ユートピア』(1516)です。本書はヨーロッパの知識階級の共通語であったラテン語で書かれていて、英訳が出版されたのは著者の死後のことでした。モアがベルギーに滞在中に知己を得た人物から聞いた旅行譚という体裁をとっています。

当時のイギリス社会を念頭に、現実とは真逆の理想的な共同体としてユートピア島が描写されます。社会批判や風刺の意図は明らかのようにも思われますが、モアがユートピア島の生活を本当に人類の理想郷と考えていたのか、いまだに議論が分かれています。ユートピア文学の元祖といえるモアですが、謎に満ちた本書の読み方はあくまで読者に委ねられているようです。

例えば、ユートピアでは必需品が平等に分配されるため、私有財産は必要ありません。金銀財宝は恥ずべきものと考えられ、最小限の法律でこと足りています。信仰や教育や職業に関しては自由かつ男女平等であることが強調されます。その一方で、獣の屠殺や骨の折れる労働は奴隷に任されているのです。奴隷の存在は当たり前のこととして考えられていたようです。

ちなみにユートピアという語は古代ギリシャ語に由来する「どこにもない場所」という意味だそうです。近代以後になりますと、理想郷では逆に人間性が疎外されるという側面を辛辣に描く「反ユートピア文学」が多く書かれるようになります。スウィフトの『ガリバー旅行記』(1726)、ハクスリーの『素晴らしい新世界』(1932)、オーウェルの『1984』(1949)などが有名な作品です。

ロバート・ボールト(ボルトと表記されることも)の名前を聞いてピンとくる方はあまり多くないかもしれません。『アラビアのロレンス』『ドクトル・ジバゴ』『ライアンの娘』といった往年の名作映画の脚本を書いた人です。もとはマンチェスター生まれのイギリスの劇作家で、『花咲くチェリー』などの舞台劇を残しましたが、今ではむしろハリウッドの大作映画の脚本家としての令名が高いかもしれません。

ボールトの登場した1950年代のヨーロッパは、前衛的な手法を駆使した演劇が席巻した時代ですが、彼の作劇術はどちらかというと保守的なものでした。そうした穏健な作風がハリウッドの映画界で成功をおさめた一因ともなったのでしょう。とはいえ、個人が誠実に生きようとして社会と衝突せざるを得なくなるという、彼が一貫して描いたテーマは、いつの世にも私たちに身近な問題ではないでしょうか。

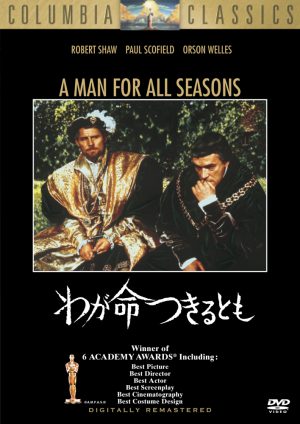

そのボールトの代表作がトマス・モアを主人公にした歴史劇『すべての季節の男』(1960)です。このちょっと奇妙なタイトルの原題はA Man for All Seasonsというのですが、どんな話題にも対応できる教養豊かな人物であったモアがこう呼ばれたことに由来します。後に映画化され、『わが命つきるとも』という邦題で公開されました。クライマックスの裁判の場面など、怒涛のように押し寄せるせりふに圧倒されます。これは不朽の名作と思います。

ところでセント・ダンスタン教会を訪ねた際にお会いした牧師さんは、アマチュア演劇でこの芝居を上演して、自分が主役を演じたと嬉しそうに話をされていました。雄弁家モアの役を演じたなんて、この牧師さん、礼拝でもさぞかし迫力ある説教をされるのだろうな、と感じ入ったものです。

[Photo:佐久間 康夫]