フィンランド 〜1年間暮らして考えたこと〜 【第9回】

2025/06/20

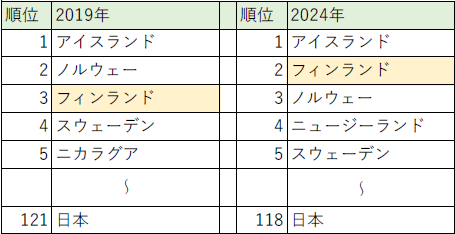

フィンランドというと、幸福度世界ナンバーワンということに加えて、ジェンダーギャップが低いということでもよく話題になります。実際、フィンランドはジェンダーギャップ指数でも常に上位に位置しています。私が滞在していた2019年は世界第3位、最新の2024年のデータでは第2位と非常に高い水準です。北欧諸国は全体的にこの指数が高い傾向にありますが、その中でもフィンランドは常に高い位置にあります。一方、日本は現在も118位と低迷しており、制度だけでなく、日常の感覚の違いも大きいと感じます。

フィンランド語に触れはじめたときに印象的だったことの一つに、フィンランド語で人を表す三人称単数の代名詞に、性別による区別がないということがありました。英語の「he」や「she」にあたるフィンランド語は「hän」というのですが、性別を明示せずに使います。英語で話しているフィンランド人が、男性を「she」、女性を「he」と言い間違えることも時々あるのは、この「hän」の使い方が関係しているのかもしれません。フィンランド語の文章を自動翻訳にかけると、男性なのにsheになっていたり、女性なのにheになっていたりすることがしばしばあるのも、この「hän」の使い方のためです。

「Hän」という代名詞の使い方は、フィンランド社会全体に流れる「性別で人を分ける必要はない」という価値観と無関係ではないように思えました。

フィンランド滞在中に日本でも大きなニュースになったこととして、2019年12月にサンナ・マリン(Sanna Marin)氏が首相に就任したことがあります。34歳という若さでの女性の首相誕生は、日本で「若い女性の首相」として盛んに報道されました。さらに、当時の連立政権の4党すべての党首が女性だったことも大きな話題となりました。また、マリン内閣発足時の閣僚19名のうち、女性が12名を占めていました。

フィンランドの歴代の首相や大統領を見てみると、男性が多数を占めています。現在までに47人いる首相経験者(マリン氏は46人目)のうち、女性は3人だけです。大統領も13人のうち女性は1人にすぎません。数字だけを見れば、女性がトップに立つのは例外的と見えるかもしれません。しかし、これらの女性首相・大統領はいずれも2000年以降に誕生しており、今世紀の首相は10人中3人、大統領は3人中1人が女性です。男性の方が多いとはいえ、女性の首相・大統領は例外的存在、という感覚はもはやありません。

フィンランド初の女性大統領は、2000年から2012年まで12年間在任したタルヤ・カーリナ・ハロネン(Tarja Kaarina Halonen)氏です。

労働、平等、社会福祉の分野に力を注ぎ、国民的な人気も非常に高い人物でした。友人であるフィンランドの20代の女性が、「物心ついた頃からずっと大統領は女性だったので、その後、男性の大統領になったときに『あ、男性でもなれるんだ』と思った」と話してくれたことがあります。そのエピソードには、社会の空気がよく表れているように思いました。女性の首相・大統領は、社会の中ですでに“特別な存在”ではなく、“ごく自然な存在”として受け入れられているのです。「女性だから」「女性なのに」という前提がなく、「その人がその立場にいること」に対して、信頼と肯定感が自然に向けられています。

なお、フィンランドでは、ロシアから独立する前の1906年に議会が設置されましたが、その際に女性にも選挙権・被選挙権が同時に与えられ、200名の議員のうち19名が女性でした。近年では国会議員のうち女性の割合は50%をわずかに下回る程度です。

私が住んでいたタンペレにあるアパートの家主は女性で、タンペレ大学の前学長でした。タンペレ大学の教員で彼女のことを知る人は口々に、フレンドリーな人でみんなの話をよく聴くのでとても信頼されていたと話していました。タンペレ大学の学長を退任した後は、スウェーデンのウプサラ大学に勤めています。

アパートの契約について彼女とのメールのやりとりをしていた際に、突然「日本のHannoの近くに知り合いはいる?」と訊いてきたので、なんのことかと思ったら、彼女はムーミンのマグカップを集めていて、埼玉県飯能市にあるムーミンバレーパーク限定のカップを入手したがっていたのです。タンペレ滞在中に日本から訪ねてきた家族に持ってきてもらい、ウプサラで無事に手渡すことができました。

サンナ・マリン首相も飾らない言動がしばしば報道されていましたが、「偉い人」というイメージとは程遠い女性リーダー像という点で、通じるものがあるように思いました。

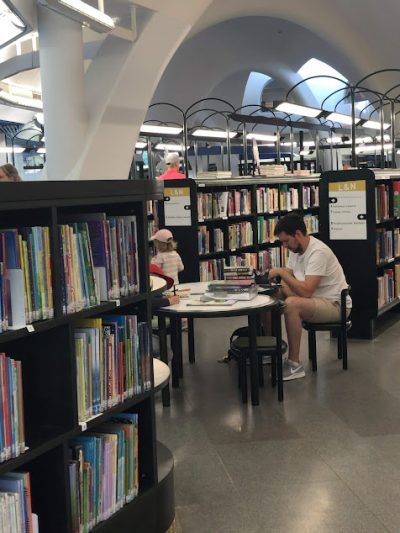

日常生活の中でも、男女の役割にとらわれない姿が目にとまります。たとえば、スーパーマーケットでベビーカーを押しながら買い物をしている男性や、保育園の送り迎えをする父親の姿は日常的な風景です。特に、公園で遊ぶ親子を見ていると、母親よりも父親の姿のほうが目立つということは珍しくありません。図書館や博物館にベビーカーで子どもを連れてくる父親もよく目にします。

日本でも少しずつ、そのような父親の姿が多くなってきましたが、まだまだ少ないかと思います。日本では「女性初の〇〇」や「若い女性のリーダー」といった言葉がしばしば報道で使われ、性別や年齢が注目されます。もちろん、まだ珍しい存在であるからこそニュースになるのかもしれませんが、それは逆に、性別による「当たり前」が依然として根強いことの裏返しでもあるように思います。

もちろん、フィンランドにも課題はあります。分野によっては、依然として性別の偏りが存在します。カフェの店員は女性がかなり多かった印象がありますし、病院に何度かかかりましたが、担当の看護師は全て女性でした。同年代の親しい友人夫婦の中には、子育て中は専業主婦をしていて、子どもの手が離れてからボランティアやパートをしているという人もいます。しかし、全般的に見ると、「男だから」「女だから」という意識は非常に少ない社会だということが、強く感じられました。