私の足のともしび 【第6回「エリトリア・エチオピア国境委員会」】

2025/12/15

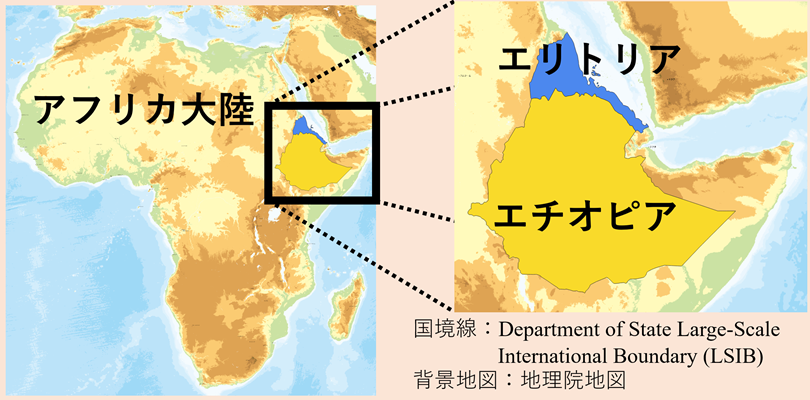

国連地図課に課長として着任した直後の2001年1月、私は課員から「課長はエリトリア・エチオピア国境委員会事務局長も兼ねることになった」と知らされた。最初は何の話か全くわからなかった。そもそも、恥ずかしながらエリトリアとエチオピアが前年まで戦争状態にあったことすら知らなかった。

しかし、2年に及ぶ戦争で死者が10万人を超えていたのだ。日本のメディアでも報道されていたようだが、遠く離れたアフリカのできごとで、気に留めることはなかった。両国の国境付近のバドメという村で始まったこの戦争は、その地域の国境が未確定だったことが原因の一つだったと言われている。

戦争は2000年6月に停戦し、同年12月に和平合意が成立していた。そして、この合意文書には、中立の国境委員会を設置して1,000kmに及ぶ国境線を確定(地図上の境界線画定だけでなく、現地での標識設置も含む)するとともに、その事務局長を国連地図課長が行うことが明記されていたのだ。つまり、私は実質的に2国間の国境確定の裏方の責任者を任されたのである。地図に関しては経験があっても、陸域の国境がない国で生まれ育ち、しかも初めて国連の仕事に就いたばかりである。その自分が国境確定のための事務局業務をまともにできるとは思えなかった。話を聞いて、これは大変なことになったと直感した。

それにしても、そんな大事な話なら、日本にいる間に情報提供してくれていれば少しは心の準備や事前の勉強もできたであろう、などと話を聞いて愚痴も出てしまった。しかし、そうすると「話が違う」と言って転勤を断る人が出てくる可能性もあるのだろう。国連ではこのような突然の特命業務は珍しくない、と後日事務局の方々が教えてくれた。いつどこでどんな紛争や人道危機が起きるか分からない世界の中で国連が仕事をしていることを考えると至極当然である。日本からやってきた平和ボケ状態の私には、国際社会の現実に驚くとともに新鮮な衝撃だった。とにかく、着任したからには与えられた仕事に集中するしかない、と気持ちだけは切り替えることにはしたものの、直後から国境委員会の仕事にかかりきりになった。

実は、国境委員会の仕事については、新任の私には荷が重すぎるということで、アメリカ人の前任者が専門家という形で事務局長の仕事を行うことも検討してくれていたらしい。国境確定のために信託基金が設けられて加盟国からの支援があったため、外部専門家を雇用することも可能であった。しかし、前述の合意文書では事務局長は国連地図課長がその任に当たることが明記されていたため、事務局長の業務を他人に任せることはできなかったのである。そのため、本来の地図課長業務と国境委員会事務局長業務の両方の責任を負うことになった。

国連地図課は、課名の通り本来国連で使用する地図を作成することがその業務の中心である。国連がまとめる報告書、特に平和維持活動(PKO)に関して事務総長が安全保障理事会(以下、「安保理」)に提出する報告書に添付される地図を作成するのが業務の柱の一つだ。地図作成というと、現代ではWeb地図を利用すれば簡単にできそうである。しかし、PKO部隊が展開する地域は、現在でも地図の整備が不十分な場合が多い。しかも、地名や国境の位置に間違いがあると、加盟国は黙ってはいない。そのため、事前の調査や確認に時間と神経を使って地図作成を行う必要がある。

そして、それらの地図は、報告書だけでなく安保理の話し合いの場においても重要な役割を果たしていた。安保理というと馬蹄形のテーブルを囲んで15ヵ国の理事国代表者が並ぶ会議室が有名だ。しかし、その会議室の脇には理事国への事前説明用に別の小さな会議室がある。理事国は、その小会議室で事務局から個別のPKO部隊の状況について説明を受ける。しかし、その報告には当然のことながら理事国にとって馴染みのない異国の地名が数多く登場する。特に、異常事態が発生した場合、口頭でその地名を聞いても、それがどこか分からなければ、PKO部隊への影響を十分理解することは難しい。さらに、PKO部隊に自国民を派遣していれば、派遣地域と異常事態の発生場所の位置関係が知りたくなる。

そこで、その小会議室にはプロジェクターが備え付けられ、PKO地域の地図を壁に投影できるようになっている。そして、地図課の職員が報告書の地名がどこにあるのかを投影された地図上で指し示す役割を担っている。また、地図には地名だけでなく、派遣国の部隊の駐留場所も明記されている。そのため、自国の部隊を派遣している理事国も、地図を見ることで状況をより深く理解することができるのである。

一方、国境委員会事務局の業務は待ったなしの仕事が続いた。前述の合意文書では、合意成立後45日以内に植民地時代の国境に関する条約に基づくそれぞれの主張とその根拠を両当事国が事務局長に提出することになっていた。さらに、事務局長はそれらの資料の受領後45日以内に、両当事国の主張に食い違いがない地域を確認して両当事国と国境委員会に報告する必要があった。

もちろん、これらの業務を自分一人で行えるわけではないので、何人かの課員に業務を任せる必要がある。そして、国境委員会のように、国連の中でも「光が当たる」業務に対しては意欲満々の課員も多いため、人選は容易ではない。当然、業務を任されなかった課員には、将来の昇進に向けた実績作りの機会が与えられなかったことへの不満が残る。日本の年功序列的な伝統的人事制度の場合は、実力や業績を勘案しつつも昇進などについては組織が面倒を見る。しかし、海外では、より高位のポストに就くために原則として自ら応募してポストを勝ち取っていかなければならない。その結果、個々人が自ら積極的に新しい経験を積むためのアピールをしていく必要がある。頭では分かっているつもりだったが、実際にそのような職場で魅力的な業務に積極的に関わっていこうとする課員から受ける「圧力」は想像を超えていた。一方、その様子を管理者として目にすることができたのは組織文化の違いを体験する貴重な機会であった。

組織文化の違いという点では、国境委員会事務局のための人的資源や機材の必要性を自ら関係部署に説明して、その手配に協力してもらう必要があったのも驚きだった。主権国家同士の国境確定を支援するという国連としても重要な業務であるから、当然関係者は理解しているはずだと考えていたが、実際はそうではなかった。考えてみれば、世界各国で10を超える平和維持活動が同時に行われ、それぞれのところで重要な案件が日夜議論されているのが国連である。そして、国連事務局内の各部局の担当者は、自分たちの仕事が最も大事だという誇りを持って働いている。そのため、自らの業務の重要性や緊急性を組織内、特に上層部に理解してもらえるように説明することは、上層部が優先課題を適時的確に判断する上で重要なことだと学んだ。しかし、自らの仕事を周りにことさら吹聴しないことを美徳としてきた私にとっては、最後まで馴染めない組織文化であった。

さらに、上司や他部署に業務説明や依頼を行うという観点で新鮮だったのは、「メモ」を書くことだった。メモというと紙切れに走り書きされた非公式な文書という印象を受けるが、国連事務局内では民間企業の稟議や行政機関の決裁に相当する文書だった。しかし、新米の私には、そもそもどの部署に対してどんな依頼をすれば良いかも見当がつかないことばかりであった。そのため、国境確定の進捗が現地での平和維持活動に直接影響するPKO部局の担当者がメモの書き方や送付先を教えてくれたので大変助かった。また、地図課には大変優秀な事務官がいて、右往左往する私を献身的に支えてくれたのは幸いだった。とは言え、当初は言われたことをその通りに行う日々が続いた。

国境委員会の活動が具体的に始まってから半年余り経過した時に、9.11同時多発テロが発生したため、直後は委員会の活動の遅れも懸念された。しかし、多少の計画変更はあったものの、大きな遅れなく活動は継続した。早期の国境確定を望む関係者の意向も強かったと思われる。

国境委員会事務局の仕事で重要なことは、中立性である。当事国であるエリトリアとエチオピアのどちらかに利することはもちろん、国連事務局内で国境委員会の議論内容を共有することもあってはならない。当事国と過去に関係がなかった私は、前者については中立的な立場で仕事をすることに問題はなかった。しかし、後者の国連事務局内の情報共有については気を遣うことが多かった。国境委員会事務局と言っても、その実態は国連事務局の職員が行っており、その事務処理などは国連のルールに則って行われる。そのため、国境委員会の活動がどのような段階にあって、何を必要としているかを説明しなければ必要な事務処理を行ってもらうことはできない。

また、当事国の国境地域では、国連エティオピア・エリトリア・ミッション(United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea, UNMEE;「アンミー」と呼ばれていた)が停戦監視などの平和維持活動を行っていた。そして、国境確定がそのミッションの終結、すなわち「出口戦略」を意味していたため、国境委員会の活動にはとりわけ大きな関心を持っていた。国境委員会事務局としても、実際に現地で国境の標識を埋設する際には、戦争中に埋設された地雷を事前に除去するなどのためにUNMEEの支援が不可欠となる。

一方、どこに国境線が定まるかで地雷除去作業地域も変わってくるが、地雷除去には時間がかかる。そのため、早期に国境確定を終了させてミッションを終結したいUNMEEとしてはできるだけ早く国境の位置を知りたくなる。しかし、特に地図上での国境の位置を国境委員会が決定するまでは、その情報は極秘扱いになるので、UNMEEといえども共有することはできない。したがって、国境委員会の結論が出るまでは、UNMEEや国連事務局には現地での協力を依頼しつつも、委員会の検討状況については極秘扱いを続けなければならなかった。

当事国間の合意文書では、国境委員会は5人の委員で構成され、当事国それぞれが委員を2人ずつ指名し、計4人の委員が委員長を選出することになっていた。5人の委員の出身は、アメリカ人が2人、イギリス人が2人、ナイジェリア人が1人であった。アフリカ人が1人含まれていたものの、残りの4人は欧米人だったため、アフリカの問題を解決するのが同じ大陸の人間ではなく欧米人中心だったことに欧米の影響力の大きさを実感した。もちろん、5人の委員は、当然のことだが国際法の専門家として世界的にも名高い方々で、しかも素晴らしい紳士ばかりだった。そして、委員会の議論の合間や食事時には、国際法に関して全くど素人の私にも気さくに話しかけて下さり、世間話や国際法の考え方についてお話しくださった。例えば、国内法と国際法では判決後の強制力が異なるため、判決内容も影響を受けることが多く、国際法の場合には当事者双方が受け入れやすい判決にする場合があるという話は合点がいった。また、委員長は、皇后雅子さまの実父で、国際司法裁判所長も務められた小和田恆(おわだ ひさし)氏とも親交が厚い方だった。そして、愛子さまがお生まれになった直後に委員長と食事をご一緒した際にはご誕生を大変喜んでおられた。

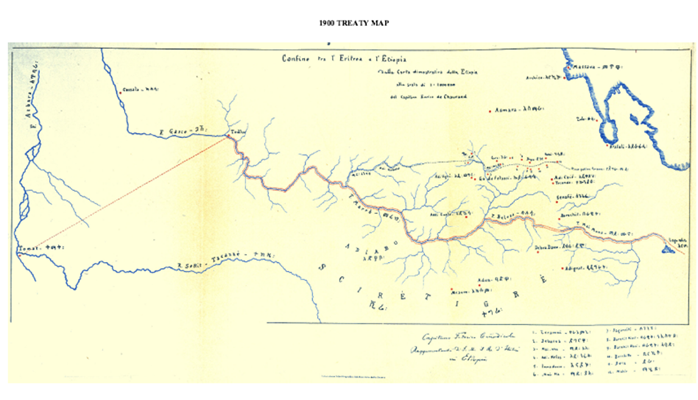

国境確定の第1段階である地図上での国境画定に向けて、国境委員会は2001年12月にオランダのハーグにある平和宮で当事国に対するヒアリングを12日間行った。私も事務局長として陪席して当事国の代理人による説明を聴いた。その説明は、さながらハリウッド映画でも見ているようであった。それまで実際の裁判を傍聴したことのない私にはプロの代理人が根拠資料をスクリーンに映しながら巧みに説明するのを生で聴くのは貴重な経験となった。ヒアリングの詳細については内容の性格上差し控えるが、国家の領土の範囲を定めるという仕事の大きさを実感した。同時に、わずか100年前に整備された植民地時代の地図の精度や調査の未熟さが問題を複雑にしたことに、地図づくりの重要性を改めて認識した。

ヒアリングの結果を踏まえて、国境委員会は国境画定に関する判決文の作成に取り掛かった。各委員はそれぞれ本務を抱えているため、5人全員が集まって会議を行うための日程調整は容易ではなかったが、何度もハーグに集合して判決文の議論を行った。事務局長の私は委員会の議論に役立つように関連する地図などの資料を用意することになる。その際、関連資料や編集中の判決文の内容を委員全員が同時に確認できるように、PCの画面をプロジェクターでスクリーンに投影した。このような「ソフトコピー」の利用は今では当たり前だが、当時国際法の関係者の間では珍しかったらしく、委員の方々からは分かり易くて便利だということで大変喜ばれた。

完成した判決文は、2002年4月に両当事国に説明された。2000年の合意文書では、両当事国は国境委員会の決定に従うこととなっていた。しかし、判決文公表直後に戦争勃発の地と言われていたバドメ村が国境のどちら側に帰属することになったかが関係者の注目するところとなった。同村が自国の領土となったか否かで、両当事国のその後の対応にも変化が生じ、結果的に国境委員会活動は当初の想定通りには進まなくなった。

国境委員会は、現地での国境標識設置に向けて両当事国の協力を得るべく、何度も会議を開催して打開策を議論したが、進捗は芳しくなかった。平和的な関係構築のために、個人的には当事国同士が互いにもう少し歩み寄っても良いのではないかと感じることもあった。しかし、陸続きで隣国と接する両当事国の領土に対する毅然とした態度は、島国で育った私の想像を遥かに超えていた。逆に、私が領土に対していかに世界の常識とはかけ離れた感覚を持っていたかを思い知らされた。日本国内でも離島の領有権をめぐる議論が行われることがある。そして、時として隣国との友好関係構築や文化交流促進のために、領土問題を脇に置くべきといった意見も耳にする。しかし、国境委員会事務局の仕事を経験してからは、そのような意見に少し違和感を持つようになった。

国境委員会の責任は、地図上の国境画定に加えて、地上に国境標識を埋設するところまでである。したがって、国境委員会の活動に対する当事国の協力姿勢のいかんにかかわらず、事務局としては地上での標識設置に向けた準備を進めておかなければならない。当事国の協力が得られることになったら即座に地上での作業を始められるようにするためである。そのためには、国境委員会会合開催のための事務と並行して、国境地域の詳細な地図づくりが必要となる。通常、地図作りには航空機に地図作成用の高性能カメラを搭載して地上の写真を撮影する。しかし、当事国同士の信頼関係が十分ではないと攻撃される可能性があるため、国境沿いに航空機を飛ばすことは自殺行為となる。実際、写真撮影の可能性について相談した民間の航空測量会社は、過去に国境付近の撮影を受注した際に、一方の国から攻撃を受けたとのことであった。そこで、人工衛星の画像を活用して国境沿いの地図作成を行うことにした。詳細な地図づくりという観点では理想通りではなかったものの、国境標識の設置に向けた当事国との調整を進めるうえでは人工衛星の画像でも大きな前進になる。そして、1,000㎞にも及ぶ国境地域の衛星画像による地図作成を完成させることはできた。しかし、残念ながら私の在任中にその地図が国境確定に役立つことはなく、領土問題解決の難しさを見せつけられることとなった。それでも、隣接する主権国家間の国境がどんな意味を持つか、そしてそこで生じる問題に対して、中立な第三者としての国連の存在意義はどんなものかを実感することができた。

実際、エリトリアとエチオピアの国境委員会とほぼ時を同じくして、同じアフリカのカメルーンとナイジェリアの国境問題に対して2002年に国際司法裁判所から判決が出された。その結果に基づき2,000kmにも及ぶ国境に標識を設置することとなり、国連地図課が技術的な協力を行うことになった。私も一度カメルーンで開催された2国間の会議に地図課を代表して参加させてもらった。両国の関係が良好なこともあり、この標識設置作業はその後順調に進んだようである。

地図課長として国連に中途採用された私の契約上の任期は2年で、任期が切れるごとの契約更新が必要であった。ただし、この更新はほぼ自動的なもので、正規職員として特段の問題がなければ、退職年齢(当時62歳)まで勤務可能であった。しかし、日本の自宅のローン返済をしながら、高額なニューヨーク州の賃貸物件に住み続けるのはそもそも持続可能ではない。そのため、途中で元の職場に復職しなければならなくなるだろうというのが転勤当初からの想定であった。

問題は、退職をいつにするかということになる。子どもたちの学校教育を考えると、次男の高校進学を機に帰国するのが家族へのインパクトが最も小さい。そこで、4年余り国連で勤務した後、2005年3月に退職して元の職場に復職することを考えた。もちろん、退職の是非やその時期について家内と話し、聖書を読みながら祈り続けた。そうした中で、聖書の御言葉が具体的に示されない状況が続き、自分の選択が間違っているのではないかという不安が生じたこともあった。しかし、そのような時に重要なことは、いつ軌道修正の必要性を示されても、それまでの選択に固執したり変更を恐れたりせずに示された道に突き進むという心の準備をしておくことである。結果的に具体的な導きや御言葉が与えられることはなかったため、予定通りに帰国することとなった。

長旅を終えて自宅に帰った時、玄関近くに植えてあった沈丁花が満開で、その甘い香りが私たち家族を出迎えてくれた。隣人が4年間大事に手入れをしてくれていたのだ。その香りをかいだ時、私は旅の疲れが一気に吹き飛んだと同時に、帰国の判断や時期は間違っていなかったと感じた。それ以来、沈丁花の香りが好きになり、満開になる3月が毎年待ち遠しくなった。

もちろん、海外勤務からの帰国という選択は、短い人生の中で数多く繰り返されるわけではなく、本人はもちろん、家族にとっても大きな転機となる。したがって、その是非や妥当性を評価するにはそれなりの時間が必要であるし、そもそも評価すること自体が意味のないことかもしれない。しかし、帰国から20年が過ぎ、3人の息子たちが海外での経験を活かしつつ、独立してそれぞれの人生を歩んでいる姿を見ると、改めて良い時期に帰国できたという想いが湧いてくる。

もっとも、私にとって帰国後のすべてが順風満帆だったわけではなかった。復職後の職場で非常に面白い仕事をさせてもらうことができた。しかし、その仕事の直後には、帰国したのは間違いだったのではないかと思わされる仕事にも直面したのである。