ちょっと不思議なイギリスの味【佐久間康夫の「この世という広大な劇場」第17回】

2022/08/12

今回は、絶品デザートからB級グルメまで、長年にわたり私をとりこにしてきたイギリス的な味覚の世界にお誘いしましょう。

イギリス人の間で大変人気のあるトラディショナルなスイーツです。一言で説明すると、デーツ(なつめやし)を使った温かいケーキのこと。オーブンで焼きあげたり、蒸したりしたプディングに、トフィーというごく甘いシロップをトロ~ッとかけて、さらにカスタードやアイスクリームをトッピングするという代物です。

私はケンブリッジ近郊の村マディングリーにある「スリー・ホースシューズ」というパブで供されたこのデザートに心奪われ、通いつめたものです。以来この逸品の味が一時も忘れられず、このプディングのためだけに渡英したいと、今も夢見ています。

これはイギリスを代表する駄菓子の味。砂糖とバターと牛乳で作った、やわらかめのキャラメルかソフトキャンディを想像していただけると分かりやすいです。大きな銅製の釜で職人が材料を練りあげて、その後、長細い金属板の上に延ばして作られます。見た目の不揃いな感じが何ともいとおしく、ずっしりとした重みが手のひらに心地よいです。

お店で製造過程を見せてくれるような手作り感が楽しい、そんなお菓子です。ですから、一流デパートでも入手できますが、ここは町の小さな小売店が狙い目でしょう。小分けした袋詰めよりも、やはり延べ棒形のまま買いたいところです。

色味はクリーム色やチョコレート色から、はてはピンク色まであって驚きですが、要するに材料に何を入れるかで決まるのでしょう。濃厚にして豊潤な甘味に取りつかれたリピーターが多いのもうなずけます。

イートン・メスはイギリスの家庭の味を代表するデザート。イチゴとホイップクリームをかき混ぜ、メレンゲを添えるだけの、誰でも手軽に作れる品です。パブリック・スクールの名門イートン校で、ライバルのハロー校と対戦する恒例のクリケット競技の折に提供されたのだそうです。

名前の由来は、スポーツに興奮した生徒がデザートの入ったカバンを振り回し、中身がめちゃくちゃになってしまったため、とも聞いたことがあります。たしかに「メス」とは乱雑な状態を指す語ですので、一理ありそうですが、はたして真相やいかに。

スコーンはアフタヌーン・ティーには欠かせない焼き菓子で、今では日本でもすっかり有名になりました。クロテッドクリームやジャムなどを塗って食べる際に、ナイフの切れ目は、縦にではなく、水平に入れるのが常道であることはご存知でしたか?

青山学院の学生時代、オックスフォード大学出の若い女性の先生が「オーラル・イングリッシュ」の授業で、スコーンの話題に触れて、カロリーが高いので、若い女性はあまり食べません、と説明してくれたのを覚えています。まだ見ぬイギリスにそこはかとない憧れを抱くきっかけになりました。スコーンのことを日本人が普通に発音すると、「軽蔑する」という意味の “scorn”と間違えられるようで、お菓子といえども英語の発音はなかなか難しいですね。

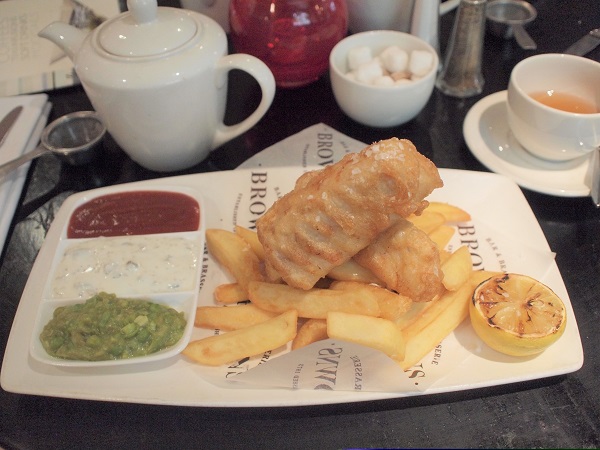

最も大衆的な食べ物といえるでしょう。私が初めてイギリスを訪れた40年以上前には、住宅地に屋台の移動販売車が回ってきて、けっこう繁盛していました。揚げたてのフィッシュとチップスは、新聞紙にくるんで、熱々のまま手渡されます。やけどしそうなほどですが、新聞紙によけいな油がじんわりと吸われて、ちょうど食べごろになります(笑)。

フィッシュにはタラなどの白身魚が使われていて、サクサクとした食感がうれしい庶民の味です。なお、イギリスでいうチップスとは、アメリカ英語のフレンチフライズに当たり、バーガー・ショップのサイドメニューで出てくる例のポテトのことです。

プディングという名前ですが、これはお菓子ではありません。イギリス名物のローストビーフの大皿などに盛り合わせる付けあわせのことです。小麦粉、卵を牛乳で溶いてオーブンで焼きあげたもので、素人目には、作るのに失敗したシュークリームの皮のように見えます。

ヨークシャーというノース・カントリー(イングランド北部地方)の州名が付けられていて、名前だけ聞くと、どことなく風格が感じられます。実物を見ると、「え、これが?!」と軽い拍子抜け感が味わえます。世界中にこれほど名前負けしている食べ物もないでしょう。

グレイビー(肉汁)やホースラディッシュ(西洋わさび)にからめて食べるわけですが、ローストビーフの引き立て役として無くてはならないとも考えられます。なお、皮の中にソーセージを入れて焼いた料理は、「トード・イン・ザ・ホール」と呼ばれています。日本語に訳せば「穴の中のヒキガエル」です! イギリス人特有のブラック・ユーモアというべきか、イギリス料理、恐るべしです。

イギリス人の好きなフルーツといえば、十中八九リンゴがあげられます。実際、国中のいたるところでリンゴの木が栽培され、年間の消費量は5,000億個ともいわれます。民家の広い庭にリンゴが植えられている風景はきわめてイギリス的です。“An apple a day keeps the doctor away.”(1日1個リンゴ食べれば医者いらず)ということわざもあるほどです。

ケンブリッジの隣村グランチェスターに、私の大好きな「オーチャード・ティー・ガーデン」があります。この果樹園(オーチャード)とはリンゴ畑のことで、むせかえるようなリンゴの樹々の間に埋もれるようにお茶を楽しめる小屋が建てられています。ここでは地面に落ちているリンゴは持ち帰っていいというルールです。「お、きれいなリンゴ見つけた」と手に取ってみたら、裏側が見事に虫に食われていて、しかも蜂が飛び出してきたのには身がすくみました。

最近は〈グラニー・スミス〉のような外国産の品種が人気のようですが、イギリス原産の〈コックス〉とか〈ブラムリー〉といったリンゴは、概して小ぶりで、甘さひかえめです。かつてイギリスで暮らしていた頃、子どもたちを現地の小学校に入れていた私たち夫婦は、新学年の初日、担任教師にあいさつしようと、教室の前でかなり緊張して、先生が出てくるのを待っていました。

すると突然、担任の若いミスター・レッドマンがリンゴを丸かじりしながら教室から出てきたのです! リンゴにかぶりつく姿に意表を突かれましたが、おかげでうちとけてお話しすることができました。なるほどイギリスのリンゴは丸かじりにぴったりのサイズ。イギリス人にとって、リンゴはわざわざカットするまでもなく、丸ごと食べるフルーツなのですね!

[Photo:佐久間 康夫、本屋敷 佳那]