ワーズワスの湖水地方を歩く【佐久間康夫の「この世という広大な劇場」第20回】

2023/02/19

空に虹がかかる荘厳な光景には、誰しも心躍る思いをした記憶があることでしょう。

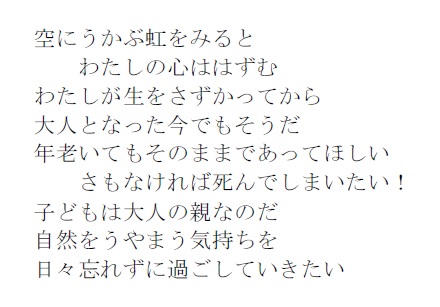

イギリスの詩人ウィリアム・ワーズワス(1770-1850)の「虹」は、そのような普遍的な感動をうたって、最もよく知られた英語の詩です。

短い詩なので、全文を拙訳でお届けしましょう(原文はコラムの最後に付します)。

この詩は自然が見せてくれる神秘への感嘆や賛美をうたった内容です。古来、花鳥風月に親しんできた日本人にはことさら共感しやすい詩であると思います。子どもの頃から自然に囲まれて育った詩人ワーズワスは、年を重ねるにつれ、自然を崇拝する心を忘れてしまうくらいなら、いっそ死んでしまいたい、とうたいあげます。

子どもであればみな持っていたはずの自然にたいする驚きの念を、私たちは大人になると忘れてしまいがちなもの。しかし自然を愛する子どもの純真な気持ちこそ、人間にとってむしろ一番大切なのではないか、と問いかけているのです。それがよく表れているのが、「子どもは大人の親なのだ」という有名な詩行です。

ワーズワスの時代には、子どもは大人に成長する前段階の未熟な存在にすぎないと考えられていました。ですから、子どもの時代があってはじめて、大人へと成長できる、つまり大人という存在は子どもから生まれてくるのだという逆転の発想は、きわめて革命的でした。

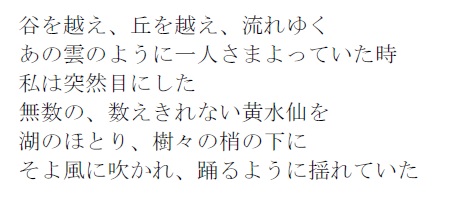

もう1編、ワーズワスといえば必ず思い出される名詩が「黄水仙」です。第1連を引用しましょう。

ある時、ワーズワスは散策の途中、実際に大群の黄水仙に出会ったそうです。見渡す限り、満開の黄水仙がそよ風になびいている様子。花また花が一面に広がる情景に、詩人の胸は高揚します。

この詩はワーズワスの実体験から2年経った1804年に書かれました。花の姿を目の当たりにして味わった感動こそ、自分の人生の最も大切な経験として育んでいきたい、と彼は誓うのです。それはまた自然詩人としての自覚の芽生えでもありました。

「黄水仙」の詩が特にイギリス人に愛される理由があります。冬の凍てつく空気がまだ肌を刺す頃、庭にはスノウドロップが小さな白い顔をのぞかせます。やがてクロッカスの色とりどりの花があたりに姿を見せると、春はもうすぐそこまで来ています。

あっという間に黄水仙は背丈を伸ばして、重たそうな頭を風に揺らします。長く寒く暗いイギリスの冬がようやく終わりを告げ、待ちかねた春の到来です。ワーズワスが目を見はった情景は、じつは多くのイギリス人が共有する春の喜びそのもの。花見をして宴会に興じる風習こそイギリスにはありませんが(笑)、黄水仙はイギリス人にとって春を呼びさます花なのです。

自然詩人ワーズワスを育んだのは、イングランド北西部の湖水地方と呼ばれる地域です。スコットランドの国境も近く、東京都より広い山岳地帯には、その名の通り大小さまざまな湖が500ほども点在し、網の目のように川が流れています。イングランドのなだらかな丘陵が広がる田園地帯を見慣れた目には、思いのほか険しい山なみと映ります。

もっとも山岳といっても、せいぜい1,000メートル級の山の連なりです。日本の名だたる高峰とは比べるべくもありません。それでも湖水地方に何となくなつかしさを覚えるのは、どこか日本の風景を想起させるからでしょうか。蓼科や箱根の高原のイメージに近いかなと私はいつも感じています。

ワーズワスは1770年に、カンバーランド(現在の州名はカンブリア)のコカマスという小さな町に生まれました。豊かな水量を誇るダーウェント川が生家の裏庭に面して流れています。

9歳から17歳までは、30マイルほど南東のエスウェイト・ウォーター(ウォーターとは湖を指す古語)近くのホークスヘッドで過ごし、当地のグラマー・スクールに通いました。小さな校舎は学校というより塾と呼んだ方がぴったりです。教室にはワーズワスが勉強した机が当時のままに残されています。往時の生徒がみなやっていたように、詩人も自分の名前を机にナイフで彫りつけました。その跡まで保存されているのには驚きました。

ケンブリッジ大学の学生時代には、ヨーロッパ大陸をあちこち旅行して、当時最盛期を迎えていたフランス革命の洗礼を受けます。その後、思想面の挫折や不幸な恋愛に苦悩を深めますが、傷心の彼を癒してくれたのは、やはり故郷の自然への思いでした。

1799年に帰国後、29歳のワーズワスはグラスミア(湖)近くのダヴ・コテージと称する可愛らしい家に妹ドロシーと住みつきます。屋内に当時の新聞紙を壁紙代わりに使用していたのが大変印象的でした。

ここで彼は英詩の潮流を変えるほどの意欲作を次々と発表します。なかでも親友の詩人サミュエル・テイラー・コールリッジ(1772-1834)と共同で出版した『抒情歌謡集』が有名です。例えば、「友よ、書を捨てよ」と勢いよく開始される名詩「発想の転換を」では、家に閉じこもってばかりいないで、自然の懐に飛びこみなさい、と訴えます。この詩の1節には「自然をきみの教師にするがいい」という、ワーズワスならではの心に残る表現が見られます。

湖水地方の自然は、幼い時分から、ワーズワスの詩的感性に影響を与えていたようです。自伝的な内容の長詩『序曲』には、子どもの頃の体験が綿々とつづられています。鳥の巣から卵を盗み取るいたずらをしたり、無断で湖にボートを漕ぎだしたりすると、彼はきまって怖い思いにかられました。それはまるで周囲の自然に叱られているような感覚だったと記しています。自分の生き方を律する神のような存在を、詩人は自然の中に意識していたようです。

ワーズワスは後半生に功成り名をとげて、晩年は桂冠詩人にも叙されます。1813年から亡くなる1850年まで、ライダル・マウントという大邸宅で過ごしました。その広大な庭は園芸にも造詣の深かった詩人自らが設計しました。ワーズワスはもっぱら屋外で詩作にいそしんだそうです。山あいの美にあふれた庭を散歩してみると、自分自身も詩人と同じ景色を眺めているのか、と感動もひとしおです。

湖水地方を愛したワーズワスは、イギリスにおける国立公園の創案者といわれることがあります。湖水地方はイングランドにある国立公園の中で最大級ですが、イギリスで国立公園法が制定されたのは比較的遅く、1949年になってからのことでした。

とはいうものの、19世紀末以来、ナショナル・トラストが140,000エーカーもの土地を管理し、開発を禁じて、この地方の景観と環境を保護するのに貢献してきました。東京ドームに換算すると16万個以上の広さです。ビアトリクス・ポターの「ピーターラビット」シリーズや、アーサー・ランサムの「ツバメ号とアマゾン号」シリーズなど、ここ湖水地方を舞台とした名作にはこと欠きません。

湖水地方には世界中から観光客が訪れますが、実際、キャンプなどのアウトドアを楽しめるイングランド有数の行楽地です。テントのわきは地元の名産品であるカンバーランド・ソーセージを焼く人たちで大にぎわい。このソーセージはとぐろを巻いた大蛇のような見た目をしていて、ちょっと忘れられません。食感はクチャッとしていて、ヨーロッパ大陸のソーセージのようにパキッとしていません。ソーセージといえばドイツ産の方が有名ですし、ずっと美味しいという人が多いです。しかし、カンバーランド・ソーセージも、これはこれで好きな人(私のことです)にはこたえられません。機会があれば、一度ぜひお試しください。

[Photo:佐久間康夫]