噂に聞きますと、吟行(ぎんこう)とは、詩歌を詠むために風光明媚な場所に出かけていくことのやうでございます。花や鳥、または人の行きかふ姿を目にし、その美しさ珍しさを心に留め、詩や句を詠む。誠に風流と申しませうか、常日頃から句の嗜みのない人間には大変難しいことにございます。

冬の日の吟行

この御話を致しますには、先づ、あの吟行を行ひました、放課後819倶楽部について申し上げておく必要がございませう。

説明しよう!

放課後819(ハチイチキュー)倶楽部とは——

俳句を1から楽しく学ぶことをコンセプトに立ち上がったwebサイト上の倶楽部である。

紹介しよう!

倶楽部員は2人。

顧問は青山学院中等部の国語科教諭、林謙二先生。

第10回の倶楽部活動の様子をここに報告しよう。

(なお、倶楽部活動はリアルと仮想の両方で行われる。)

吟行!(2022年12月某日)

林先生

放課後819倶楽部の第10回目の活動を行います。さて本日は片山由美子(かたやま ゆみこ)先生をお迎えしています

片山先生

どうぞよろしくお願いいたします

片山 由美子先生 その日、先生は颯爽と現れた。

当代一の俳人の一人。1999年4月から2009年3月まで青山学院女子短期大学国文学科非常勤講師。2019年『香雨』を創刊、主宰となる。2018年より「毎日俳壇」選者。1990年に俳句研究賞、2007年に俳人協会評論賞、2013年に俳人協会賞を受賞。句集に『飛英』ほか6冊。評論集、対談集、入門書など著書多数。公益社団法人俳人協会副会長。

林先生

片山先生は青山俳壇の選考委員でもあられるんだ。その片山先生と今日は青山キャンパスで吟行を行い、その後句会を開催する

さとは

先生、ぎんこーって何ですか?

林先生

吟行とは、詩歌をつくるために風光明媚な場所へ出かけていくこと。今日は青山キャンパス内で行う

さとは

つまりキャンパス内をぐるぐる回りながら、

はんな

その場で俳句を詠むんですか?

林先生

そうだよ。ここまで勉強してきた819倶楽部の倶楽部員たちだ。必ずできるはずだ。と、そこでニコニコとしている広報部のお2人!

広報部

こっ、この展開は!(以前にもあった)

林先生

お2人にも参加してもらいます

広報部

えっ! ええー

林先生

と言っても、いきなりでは難しいと思うので、片山先生、簡単に季語などのご説明をお願いいたします

片山先生

そうですね。今は12月で寒い冬の季節ですが、冬には冬の美しさがあります。そこを見つけて、言葉を掴むように詠んでもらうと良いですね。冬の季語は、例えば今日は綺麗に晴れ上がっています。このように晴れた日を“冬晴(ふゆばれ)”といい、冬の季語になります。また、寒い日々でありながら、明るい日差しが春のうららかささえ思わせるのを“冬麗(とうれい)”あるいは“冬うらら”といいます。今日の日よりにぴったりな季語ですね

片山先生

また、冬というと寒いとか枯れ葉や枯れ枝ばかりで、詠むものがないという声もありますが、枯れ木には余計なものをそぎ落とした美しさや、内側に春になるための息吹を蓄えている美しさがある。まさに冬は再生するための季節と言えます。また校内を見渡してみると……ほらそこに“もみじ”がまだありますね

片山先生

“もみじ”と言えば秋の季語ですが、“冬もみじ”とすれば冬の季語になります。“冬もみじ”という言葉だけで、そこに見えているような、陽に透けた綺麗な“もみじ”がパッと浮かんできます。やがて紅葉した“もみじ”も散っていき、“落ち葉”や“木の葉(このは)散る”は冬の季語になります

林先生

“冬”とつけることで冬の季語になるものが多いのでしょうか

片山先生

そうね。確かに“冬木”や“冬木立(ふゆこだち)”、“冬青空”、“冬の雲”、“冬暖(ふゆあたたか)”などは冬の季語になるけど、“冬の机”や“冬の猫”は季語にならない。まあ迷ったら歳時記を確認するのが良いでしょう。あらっ、綿虫(綿のような小さな虫)が飛んでいる。“綿虫”は冬の季語です

林先生

先生、“返り花”はいかがでしょうか

片山先生

本来、春に咲くはずなのに、冬の日差しに誘われて咲いてしまった桜のことね。それを“返り花”といい、冬の季語になります。ただ“返り花”は今は桜以外の花にもいいます。とはいえ草花ではなく、木の花につかうこと

林先生

なるほど。“クリスマスツリー”や“アドヴェント”は?

片山先生

クリスマスツリーは“聖樹”とも言い、冬の季語となります。青山学院ではアドヴェントも学校行事のひとつね。冬の季語として使ってよいでしょう

さとは

なるほど

はんな

いろいろと勉強になります

林先生

それでは今から吟行を開始して1時間後に再集合しよう。その後、作った句を発表する、句会に移ろう

こうして吟行のため、全員が青山キャンパス内を散り散りに歩きだした。

そこで……

吟行中の放課後819倶楽部の2人、そして片山先生、林先生の様子をここに伝える。

吟行の様子

トップバッターは林先生。

キャンパスを歩き回るのかと思いきや、すぐにロータリーにあるベンチに陣取った模様。

……動きません。

時折、空を仰ぎ、

行き交う人を眺めている。とにかくペンを走らせるのみで、その場を動かないのが気になるところである。

続いて片山先生! さすがにキャンパス内を動いている模様。

西門の銀杏の木を見たり、

千両を眺めたり、

地面に落ちた銀杏の葉に目を留め、

間島記念館のリースを見つめている。特徴はスマホを片手に学内をスケッチするように見つめているところ。そして、

キャンパス内を回った後は、ロータリーのベンチに腰掛け、静かにペンを走らせるのみとなった。

片山先生の場合は途中からだが、動かずにじっとしているのは林先生と共通しているようである。

最後に放課後819倶楽部の2人! まずは高等部の校舎を眺め、

初等部の草花を愛で、

短大の中庭を歩き、

大学構内を回遊。

新図書館建築中の現場を回り、

本部棟の中へ。吟行のための時間をめいっぱい使って動いていた模様。

こうして1時間の吟行は瞬く間に終了。

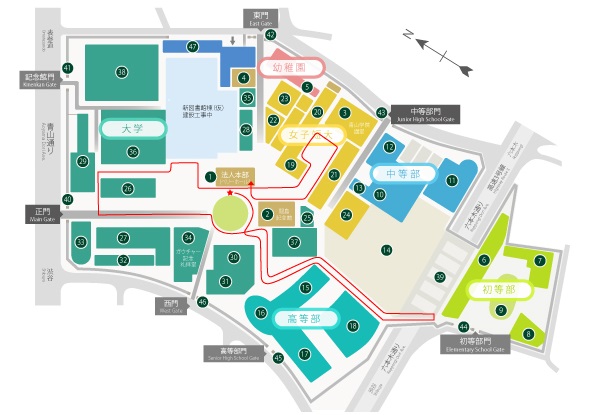

倶楽部員生達の動いた距離は参加者の中で一番だった。※下図の赤線が倶楽部員生達の動き

各人どんな句ができたのか、果たして?

今回のまとめ~冬の季語~

- 冬晴…穏やかに晴れ渡った冬の日

- 冬麗(ふゆうらら)…寒気は鋭いものの、陽差しが明るく、晴れやかなこと

- 冬もみじ…冬になって濃さを増し、陽に透けるようなもみじ

- 冬木…冬の樹。葉を落とした枝だけの落葉樹にも常緑樹にもつかう

- 冬木立…群生する木々のこと。枝ばかりの木々や凍るような寒々しい光景

- 冬青空…冬らしい寒さの澄みきった青空のこと

- 冬の雲…陰鬱なる銀色の雲を指す場合と青空に凍ったような白雲を指す場合とがある

- 冬暖…寒い冬の日のはずが、緩むような暖かさとなる日、時を表す

- 綿虫…空中を白くふわふわと漂う虫。晩秋から初冬にかけてよく見かけられる

- 返り花…季節はずれで(冬に)咲く桜を表したが、今は他の木の花にもいう

- クリスマスツリー…クリスマスのために飾りつけた木。日本語で聖樹とも

- アドヴェント…クリスマスの四週間前の日曜日から12月24日までの期間

【次回「句会編」へ続く】