説明しよう!

放課後819(ハチイチキュー)倶楽部とは——

俳句を1から楽しく学ぶことをコンセプトに立ち上がったwebサイト上の倶楽部である。

紹介しよう!

倶楽部員は2人。

顧問は青山学院中等部の国語科教諭、林謙二先生。

第12回の倶楽部活動の様子をここに報告しよう。

(なお、倶楽部活動はリアルと仮想の両方で行われる。)

総括!

林先生

放課後819倶楽部の第12回目の活動を行います。今回は、前々回の吟行、前回の句会の振り返りを行います。引き続き片山由美子先生にお越しいただいております。また広報部からも2人参加いただいています

片山先生

どうぞよろしくお願いいたします

湘

広報部の湘(しょう)と申します、よろしくお願いします

聖

同じく広報部の聖(ひじり)です。よろしくお願いします

吟行を振り返る!

林先生

それでは、早速前回の吟行と今回の句会を振り返ってみましょうか。まずは吟行から

片山先生

中等部生のお二人は吟行はどうだった? 困ったこととか、気になったこととかあった?

さとは

「この花、見たことあるけど名前何だっけ?」とか、名前がわからないものが多かったです

はんな

私も。片山先生は、植物の名前とかって覚えてらっしゃるんですか?

片山先生

大体ね。みなさんは学校にスマホを持ってきちゃいけないのかもしれないけど、最近はスマホで写真を撮って、Googleカメラで検索すると名前がわかります

片山先生

でも俳人ってね、本当に雑草みたいなものまで名前を知っているんですよ。だから俳句を詠んでいると、普段だったら見過ごしてしまいそうなものにも関心が持てるので、見たり歩いたりするのが楽しくなるという良さがありますね。歩いていれば道に「あ、もうこんなものが咲いてるんだ」とかね。季節に敏感になるって言うのかなあ

片山先生

食べ物だって季語になっているものが多いし、毎日お母さんが一生懸命作ってくれる料理の中には、必ず季語が入っていると思うわよ。きのこの季節になればきのこごはんが食卓にのぼったり、栗ごはんが出たり、サンマが出たり……そういう食材は大体季節感があるから。だから、毎日、今日何を食べたかっていうのを俳句にしてもいいかもしれないわね。お弁当とか給食とかにもきっと入っているから、日記のつもりで一日一句作ってみるとかね。まあ、締切がないとやっぱりなかなかできないけどね(笑)

林先生

そうそう。本当にその通りです

片山先生

だから宿題が出るといいわね。例えば、今月〇日までに二十句とか三十句とか……

はんな

そんなにたくさん!

片山先生

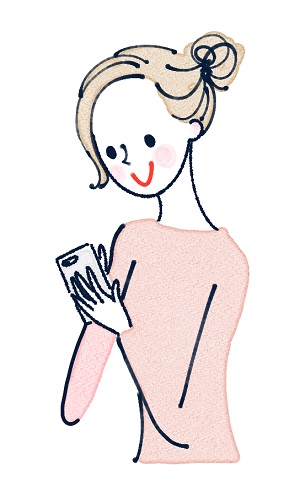

一番多い宿題だと、雑誌の仕事なんだけど、五十句作るっていうのがあるのよね。さすがにそれは何か月か前に依頼がくるんだけど、普段それ以外にも定期的に発表しなければいけないものが、毎月十句とか二十句とかあって。さらにその他に年末年始になると、いろいろな雑誌の特集で「新年の句を何句か作ってください」とくるの

「新年の句を何句か作ってください」(※依頼イメージ)

片山先生

お正月がくる前に、もう新年の句を作らないといけないのよ。1月号の締切が大体11月ぐらいだから。(※取材時は12月)もう新年の句はとっくに出しましたね(笑)。でも私の先生は「今年初めて正月を体験するわけじゃなくて、もう何十年も正月を過ごしているでしょ?」と言ってね

さとは

確かに

片山先生

だからそういう場合は、思い出して作る。前回の吟行みたいにみんなで同じものを見て、目の前にあるもので句を詠みましょうという作り方もあるけれど、普段俳句を作るときは、過去のことを思い出して作ってもいいわけね。お正月だったらこんなものを食べるなとかこんな遊びをするかなって。俳句は過去のことを映し出すことができるカメラみたいなものって、昔、先生に言われました。だからいろいろな記憶を映像として自分の中に持っていると、その時期になったらそれを思い出して作ることができる。ちなみに最近は、お正月の遊びってどんなことをするの?

はんな

お正月はおばあちゃんの家で過ごすので、双六は家族でやります

片山先生

それは楽しそうね。最近はかるた取りとかも盛んなんじゃない?

さとは

『ちはやふる』だ

はんな

流行ってるよね

片山先生

「かるた取り」は伝統的な季語だから、それで一句作ってくれなんて言われますね。あとは「おせち料理」も季語だからお正月にはぜひ詠んでみてくださいとか。その他に冬だと鍋料理なんかが出ると思うけど、それも季語になるだろうし、寒い時期に温かくなるものは大体季語ですね。吟行の際、ベンチを見てたら手袋が一つ落ちてたんだけど、ああいう様子をよく俳句で詠む人がいますね。でも大体もう誰かが詠んでるのよ。手袋が片方だけって、典型的なシチュエーション

林先生

そうですね。よく聞きますね

片山先生

だから刷り込まれた概念みたいなもので俳句を作ろうとすると新鮮なものにならないので、やっぱり自分が見たり聞いたりしたことを実際に詠んでみると、ささやかなことでもいい句になります。よく「俳句は感動を一句にするもの」とか言うけど、感動なんてそうそう転がってるものじゃない。毎日感動してるわけじゃないから、むしろ俳句を作ってそこから感動を生み出す。こんなことがあるんだって自分で自分に驚くとか、そういう楽しさがありますね

句会を振り返る!

林先生

実際に目にする、耳にするというのは大切ですよね。それでは句会の振り返りにうつります。今日は、せっかく片山先生もいらっしゃいますので、自分の句についてもう少しこういうところを知りたい、聞きたいなどあれば積極的にどうぞ

はんな

私は下五の終わらせ方で困っていたので、「早みどり」とてもいいな~って思いました

片山先生

「みどりさす」は新緑の言い換えで、夏の季語なのでちょっと季節がぶつかっちゃうのよね。「早」というと「もう」というニュアンスが入るから、こんな季節なのにもう色づいているんだなという発見の心が出るじゃない? そういう心の動きを言葉に込める「早」という言葉を使うのはどうかなと思いました

林先生

瞬間をとらえるのが俳句。もちろんそれは写真でも絵でもできるけど、そこに気持ちを込める、気持ちまで詠めるのは俳句ならではなんだなと最近思いました。俳句って十七音に気持ちまで込められる。本当に豊かなものだなと

片山先生

その通りですね。ただあんまり気持ちを入れ過ぎちゃうと俳句も失敗するので、ほどほどに伝えるっていうふうにするといいですよね。それでは山茶花を詠んだ、さとはさんはどうですか

さとは

すごい寒いけど山茶花がきれいだなってことを言いたかったんです。でもそれを「二色」っていう二文字に全部込めたら、わかんない句になっちゃったなって……

片山先生

それは山茶花の花を拾ったの?それとも見たの?

さとは

「見た」っていうのを、「散歩道」っていう言葉で表現したんですけど……

片山先生

「両手に」っていうと手で持ってるみたいになるでしょ? だから散歩道だったら「両側に」とかね。たとえば、「両側に山茶花の紅白を」みたいな感じかしら

さとは

「散歩道」を最初にした方がいいですか?

片山先生

そうですねえ……

片山先生

この場合は「見つつ」というように、「見る」を入れてもいいかもしれませんね。ゆったり、見ながら歩いている感じをあえてだして

さとは

ありがとうございます

片山先生

湘さんはいかがでしたか

湘

幼稚園のお庭にポインセチアが植えてあってそれがすごく印象的だったんですけど、それをどういうふうに詠むかというのはかなり苦心しました。最後の「灯がともる」というところは、少しわかりにくいかもしれないと思いながら言葉を選んだのですが、片山先生から「断定したのがよかった」と言っていただけて、とても自信が持てました

片山先生

ここはもう断定で言った方がよかったですね。聖さんは?

聖

非常に詠むのが難しかったです。私も本当はポインセチアを詠みたかったのですが、中七にしか持ってこられないというので諦めまして、それで聖樹を何とか詠もうと思ったのですが、ふざけた句しか思いつかず……。この句はまだマシな方で、怒られてしまいそうなもっとどうしようもない句を……

林先生

(爆笑)

片山先生

別に怒らないわよ(笑)。ちなみにポインセチアは下五に置いちゃってもいいんですよ。意外にカタカナの言葉というのは長いけれど、早く言えるので、あまり字余りを感じない。「クリスマスツリー」も「ポインセチア」も五七五の五のリズムで読んでしまえるので、上五とか下五に置いてもいい。例えば、

片山先生

とかでもいいし、また、

片山先生

としてもそんなに字余り感がないんですよね。声に出してみて、いかにも長いなというふうに感じなければ、そういう言葉は縮めて言っても構いません。特に上五に置くと字余り感というのはあまり感じないかもしれないですね

聖

なるほど!

片山先生

林先生は? 満足?

林先生

まあ満足はしていますが(笑)。最初「マフラー」にしようかなとも思ったんですけど、「襟巻」の方がなんとなく風流というか、温かみが出てくるかと思って「襟巻」に変えました。「マフラー」と「襟巻」ではやっぱり違いはありますか?

片山先生

「マフラー」だとおしゃれな感じがでますが、ここはやっぱり「襟巻」の方がいいですよね。なんかほっこりする感じで

林先生

下校の子は初等部生だから「襟巻」がいいかなと思ったんですよね。それで、実を言うと、この光景は見てないんです。「お揃いの襟巻」の二人連れはいなくて、別々の襟巻をしてたんです。だからそういう意味ではこの句は写生句、写実の句ではなくて自分の中で勝手に変えちゃったんですけど、これぐらいの変更はよろしいですよね?

片山先生

もちろん。写生とか、俳句の写実というのは絵のように目の前にあるものをぴったり描くのではなくて、リアリティを感じさせるように作るということ。それが写生の句なんですね

片山先生

だから場面から、今回だったら襟巻をしている子がいるなというところから、こういう場面を作り出して俳句を作るという作り方はいいと思います。いろいろな過去の体験とかそういうものと結びついて「襟巻」が一句になるという、そういう作り方ですね。

私の句について言えば、実は別の句を出そうかと思ったんですよ。落葉掃きをしていらっしゃる方がいらして、そのそばに水たまりができていた。そこに銀杏の落葉が浮いていて、それがきれいだと思ったんですよね。そこに銀杏と看板と空が映っていて、それを両方詠みたくて。まずは、

片山先生

という句を作ったんですよ。ただ、青空と銀杏落葉を「映している」水たまりなんですけど、「映す」というのを省略しているんですよね。しかしなんだか「映す」という言葉がないとなんだか舌足らずで。それで最後書き直しました

林先生

なるほど

片山先生

他に

聖

その句もステキですね

片山先生

でも結局両方詰め込むのは無理かなと思って。やっぱり素材を一つに絞るというのが一番順当だと思って空だけにしたのですけれど。映っているのは青空で、浮いているのは銀杏落葉で、それを一緒に詠もうと欲張ってなかなか一句にまとまらなかったのです(笑)。実際に現場を見るとあれこれ目に入るので、どうしてもあれも詠みたいこれも詠みたいって詰め込んじゃうんですよね。そんなときは冷静になって、第三者の目で自分の句を他人の句のように見る。そうすると、やっぱりこれは(素材が)一つの方がいいかな、と見えてくる。だから、とりあえず空だけにしてみました

林先生

ふむ。なるほど。確かに要素が多くなってしまうっていう傾向はありがちですよね。あれも見ましたこれも見ましたというところを省略というか、思い切って詠む素材や要素をスパーンと切る勇気も大事ですよね

片山先生

そうですね。今日作った句ではないのですが、

片山先生

とかね、それから

湘

すごい

片山先生

「キャンパスに日向日陰や冬ざるる」はやっぱりなかなか季語が定まらなかったのですけれど。あとはいろんなフレーズを集める。五七五にならないものでも……例えば、「日はすでに傾きかけて」、「小さなる銀杏落葉の」とか、五七五の調子に乗るものを書き溜める。とにかく言葉の断片を書き留めておく。そうすると何かできることがあるので、おすすめです

林先生

なるほど、わたしもスマホのメモを使って、俳句を書き溜めるようにしています。さて、せっかくの機会ですので、「二句、三句作ってみて、これを選んで出したんですけど、こっちの句だったらどうでしたか?」とかもしあれば……聖さん、先ほどのどうしようもない句とか……(笑)

聖

あっ、どうしようもない句。よろしいんですか? では

林先生

(爆笑)

聖

みなさん(暗くなると聖樹の写真を)撮ってるんですよ。ああ、どんな人でも振り向かせることができる聖樹はすごいなと思いまして……すみません、なんか怒られそうだなと思ってボツにしました……(笑)あとは、

片山先生

あ、それいいじゃない。でも「清め」まではいらないから、「掃いてをり」ぐらいだといいわね。私もあのリズムを感じたのね。きれいな一定のリズムで係の人がさっさと掃いて、ある程度溜まると袋に詰めてっていうのが本当に心地よいリズムで。そういうのを耳で、聴覚で捉えるというのもとてもいいと思います

聖

じゃあ「出番まえ」の句よりこちらのほうがよかったかもしれないですね……

片山先生

そういうの後悔するのよね。三句しか出せないときに、五句作って(その中から選んで)出すんだけど、するとそれが全部ダメだったりするわけですよ。そうすると「ああ、あっちの方がよかったかな……」とか思うんですよね

聖

その見極めがわからないんですよね

片山先生

そう。だから自選力というのはね、なかなか難しいんですよ。他人の句だと客観的にわかるんだけど、自分の句はどれもよく見えちゃったり、逆にどれも悪く見えちゃったりして決めにくいとかね(笑)。特に一句に絞るって大変ですよね

林先生

そうですね。長く考えるとそれだけ愛着がわくので、どうしてもそれにいっちゃうんだけど、実はその句よりあっさり作った句の方がよかったってことはありますよね。最後の最後に急いで作った句がよかったとか

片山先生

そう、そう。いろいろ推敲したらどんどん悪くなっていくとかね……(笑)。最初に直感的に作ったものが一番よかったっていう場合もあるしね。だから、どこかしっくりこないなって自分で感じるときはやっぱりいろいろ考えた方がいいですね

聖

あとは「きのこ鍋が食べたくなる」っていう句も作ったんですけど、きのこってもしかしたら秋の季語じゃないかって気づいて……聖樹を見てきのこ鍋を食べたくなったみたいな気持ちを詠む句だったんですが、よく考えたら季重なりかつ秋と冬の季語という恐ろしい状態になっていました

片山先生

それはよく気が付きました。思いとどまってよかったです

湘

私も一句いいでしょうか

片山先生

それいいじゃない。ただ、その句は「冬日向」っていう暖かそうなイメージの季語よりも別の季語の方がいいですね。「冬日向」だとそこでホッとしてるイメージになっちゃうから

湘

なるほど

片山先生

だから季語を変えるか、仕草を変えるか、どっちかでしょうね

林先生

首をすくめるってことは寒いってこと?

湘

そうです。寒いから、は女子高生たちが「寒~い」って言いながら、日が差している日向にみんなで駆け寄るイメージでした

片山先生

もう少しまとめ方を工夫できるといいですかね。この句は二段階になってるじゃない?「寒いから、冬日向にやってきた」ってことですよね。そうすると、寒い場所にいたことと、冬日向とで別の場所になっちゃうのよね。だから、冬日向でホッとしてる感じを出すか、あるいは冬日向がゴールなんだったら、マフラーを巻き直して冬日向に向かっていくとか、なんかちょっと考えないと

湘

はい、ありがとうございます

片山先生

中等部生の2人はどう?

さとは

私、1句しか作れなかった……

はんな

私もこれだけです

さとは

他の季語でも作ろうとしたんですけど、一分も考えられなくて、すぐに「ダメだ」「これもダメだ」ってなって、山茶花になりました

片山先生

そうね。でも諦めないで、さっき私が言ったように上五だけでもいいから言葉を書き留めておくとか、あとは気が付いた季語を書き留めておくとか、「ああ、今日はこんなことがあったな」ということを書き留めておくだけでも、その言葉がまたいつか浮かんできて一句になることもあるから、諦めない方がいいわね

湘

一つ質問があるんですが、よろしいでしょうか。吟行中の過ごし方についてなんですけど……私は吟行中、「季語を見つけないと」と思って一生懸命あちこち歩き回っていたんですが、遠くから先生方を見ていたらあまり動かずに、でもいろいろと書き留めながら過ごしているように見えました。「いったい動かずに何を書き留めているんだろう」と気になったんですが、先生方は吟行中どんなふうに過ごされていたんでしょうか

片山先生

その日のポイントを決める、ポイントを絞るというのが大切です。あちこち動き回っちゃうと何を詠んでいいのか逆にわからなくなっちゃうのね

さとは

そうだった!

片山先生

いろいろ見ちゃうと、さきほど、さとはさんが言っていたように、あれもダメ、これもダメってなっちゃったり、あれもこれも詠もうってなっちゃったりするんですよね

さとは

いっぱい季語が出てきちゃって、どれにしようって悩んじゃいました

片山先生

そうすると焦っちゃうよね。だんだん時間は減っていくし

さとは

そうなんです

片山先生

私は最初、まだ木の枝に残っている銀杏紅葉を仰いだりしていたんだけど、ぐるっと回って見たら水たまりを見つけたので、ここでちょっと集中しようかなと思い定めました。だから、最初ちょっと歩いて、どこかポイントになりそうな場所を探してみて、「あ、これだ」と思う場所があったらそこで止まって、今日はここで作るというふうに決めるといいですね。最初は少し物色してどこか一か所を定めるというか。ところで林先生はずっとベンチに座ってましたよね

林先生

はい。俳人協会の方と夏に句会をやるんですが、その際は十句提出なので、とにかくいろいろ見ないと作れない。そういうときは私も熱心に歩き回ってます。でも今日は一句なので、いくつか吟行前に片山先生から教えていただいた季語もありましたし、自分でも調べていた季語があったので、もうそれで作ろうと決めてました。それで、ベンチに座って、「さて何を合わせようかな」と考えていました。そうしたらちょうど初等部生達がにぎやかにしゃべりながら帰るところだったので、これを詠むのがよさそうだなと。それで季語が「襟巻」になって……というような感じでした。私も実を言うと吟行ってあまり得意ではなくて、片山先生やみなさんが一体何をメモされているのかなっていうのはすごく興味があるんですよね

片山先生

(笑)

林先生

片山先生がおっしゃっていた、五七や七五のフレーズを先に作ってしまうというのには、「ああ、なるほど。そうなんだ」と思いました

湘

私の中で、吟行というと歩き回っていろんなものをとにかく見るというイメージだったので、狭い範囲でターゲットを絞って句を作るというのは目から鱗でした。そういうふうに吟行では句を作るんだと驚きましたし、勉強になりました

片山先生

キャンパスの中だけでもいろいろなものがあるから、あんまりあちこち行っちゃうと逆に目移りしちゃって、何を詠んだらいいかわかんなくなっちゃう。だから自分で二つ三つ何を詠むかというのを決めて、そうしたら座って、集中して何か作ってみるっていうふうにするといいかもしれませんね

はんな

いろいろ動き過ぎたね……(苦笑)

さとは

ね

片山先生

最初だからいろいろ動き回りたくなっちゃったでしょ

はんな

全部行ったよね?

さとは

うん、だいたい全部回った

片山先生

初めてのときは自分でいろいろ見て、こんな季語があるんだっていうのを確かめるのはとてもいいと思います。だんだん慣れてきたら、ポイントを絞るというのを心がけてみてください

林先生

今日は初めての吟行ということで、片山先生から吟行の仕方もアドバイスいただきましたし、それぞれいい作品ができたんじゃないかなと思います

片山先生

初めてとは思えないようないい出来でした。これに懲りずにぜひまた吟行をしてみてください

林先生

片山先生、今日はどうもありがとうございました

片山先生

こちらこそありがとうございました。楽しくできましたね

一同

ありがとうございました

片山 由美子先生

当代一の俳人の一人。1999年4月から2009年3月まで青山学院女子短期大学国文学科非常勤講師。2019年『香雨』を創刊、主宰となる。2018年より「毎日俳壇」選者。1990年に俳句研究賞、2007年に俳人協会評論賞、2013年に俳人協会賞を受賞。句集に『飛英』ほか6冊。評論集、対談集、入門書など著書多数。公益社団法人俳人協会副会長。

【次回へ続く】