堀田季何先生の「めしませ、一句」【第5回 俳句誕生~①黎明】

2025/08/15

2025年4月、雨の水曜日。新学期が始まったばかりの青山学院中等部――。

まだ真新しい校舎の5階の教室に、堀田 季何(ほった きか)先生の姿があった。

NHK俳句や「お~いお茶」をはじめとする俳句コンテストの審査員としても活躍される俳人だ。

中等部3年生選択授業「俳句」の授業のゲストスピーカーらしく、「俳句」についてスクリーンをバックに語っている。

何やら、興味深い話が聞こえてきた。

俳句には長い歴史があるので、ここでは超高速で語ります。

俳句は生まれた時から俳句だったのではなく、大昔、一番昔の形は和歌という形をしていました。

和歌、つまり現在の短歌がある意味俳句のオリジンです。

では和歌がいつ頃始まったかというと実はよく分かっていません。

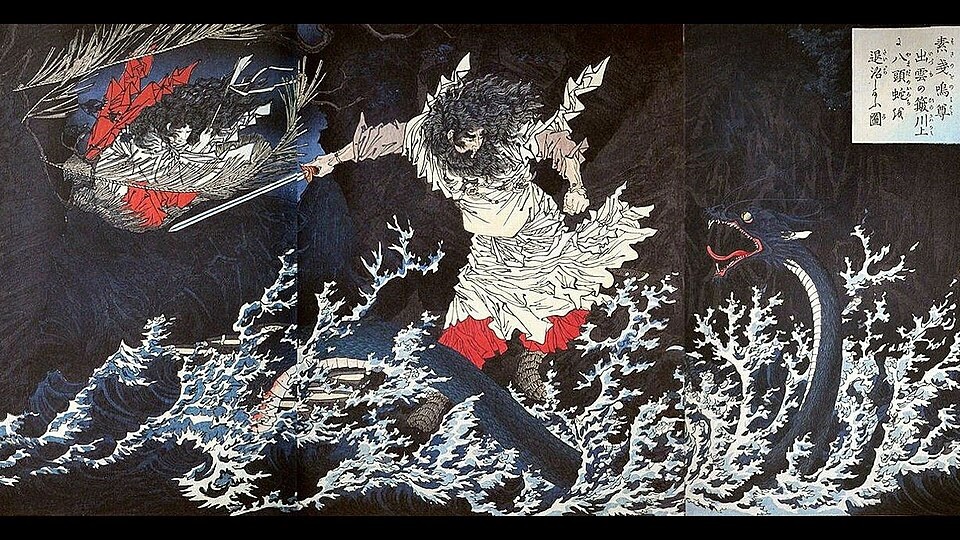

「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」

と、スサノオノミコトという神様が詠んだのが最初の和歌であるという伝説がありますが、いつから作られていたのか、はっきりとはわかりません。記録では、7世紀ごろから既に出てくるようなのですが……。古事記とか日本書紀にもでてくるくらい古くからあるのだと思っておいてください。

昔は、五七七、五七七の旋頭歌(せどうか)や、五七五七五七五七と続けていく長歌などがありました。また、今では旋頭歌や仏足石歌(ぶっそくせきか)などほぼ滅んだものもありますが、五七のリズムを基本として詠んでいたようです。

神様も詠んだ和歌、現代で言う短歌は今も健在ですし、学校でも習いますから、詠む人が多くいます。

短歌の方が古い歴史をもち、俳句のオリジンではあるけれど、

実は短歌から、すぐ俳句が生まれたわけではないんです。

ワンクッションあり、それが連歌。

13世紀に盛んになります。

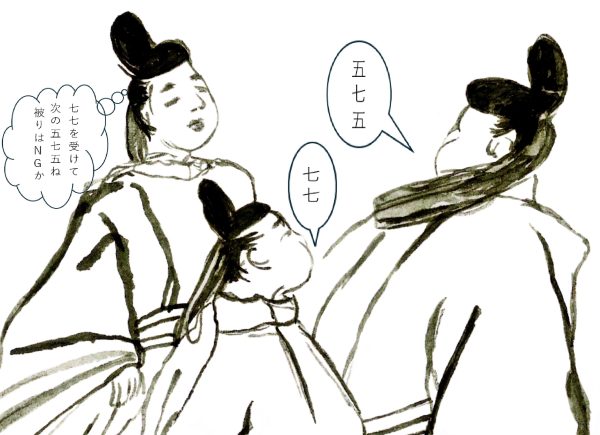

連歌とは、ざっくり言うと、短歌を五七五と七七に切り、みんなで連想ゲームを行うもの。

例えば、私が五七五。と短歌の上の句を作ります。

それで、次の方が下の七七を作る。

次に、これを読んでいるあなたが前の方の詠んだ七七に対して、連想しながら五七五を作る。ただし、私が作った五七五と同じではダメです。

そうやって、連想しながらも、前に詠まれた五七五や七七と被らないよう、つなげていくのが連歌です。

この連歌、13世紀頃から爆発的に日本で流行りました。

流行った理由の一つは短歌がマンネリ化したためです。

13世紀には素晴らしい『新古今和歌集』という歌集が出たほど栄えたのになぜマンネリ化したのか。

答えは単純。

何百年間も、みんなが詠んでいたからです(諸説あり)。

想像してみてください。自分も兄弟姉妹も両親も祖父母も曾祖父母も上司も同僚も、いとこも、はとこも友達も、みんながみんな詠んでいる。

それも毎日。

恋愛したいとなれば詠み、別れれば詠み。毎日毎日詠む。延々と詠む。果てしなく詠む。

すると――

さすがに似たような作品が増え、マンネリ化してきます。

そこで打開策として、連想ゲームみたいにみんなで詠んだ方が楽しいということに気づき、流行ったのが連歌でした。

それから300年――。

雅な言葉で歌を詠み続けた結果。

ついに連歌にも

飽きてきた

のです。

まあ300年も続ければ、どんなに面白いことでも飽きがきます。

そしてその頃、世の文化の中心にいたのは貴族ではなく、武士と大金持ちの商人たちでした。

武家や商家の人たちからすれば、

などと思い始めます。

そこで誕生したのが、“俳諧の連歌”という、連歌のなんでもあり版です。

それが16世紀に始まり――いよいよ古典俳句が産声を上げることになります。